曾见过这样一帧行草横幅:“天下有二难,登天难,求人更难;有二苦,黄连苦,贫穷更苦;有二薄,春冰薄,人情更薄;有二险,江湖险,人心更险。知其难,守其苦,耐其薄,测其险,则可以处世矣。”

过目之后,竟至难忘,虽作者未明,却记住了书写者的名字:白蕉。

位于徐汇区岳阳路上的上海中国画院,是新中国成立后白蕉参与筹建且长期供职的地方。早在1956年10月,经周恩来总理倡议并报最高国务会议批准,新中国最早的两座国家级艺术重镇之一——上海中国画院(另一家为北京中国画院)筹委会成立的时候,白蕉即与唐云、潘天寿、王个簃、谢稚柳、刘海粟等大腕一起,出任十委员之一,并兼秘书长。经过长达四年的孕育孵化,直到1960年,上海中国画院始得破壳,终于挂牌成立,由此开始了它厚重而坎坷的历程。而白蕉本人,上海最具盛名的一代书画家,在画院尚未建成时,即陷入逆境,从此开始了顺逆交替、逆大于顺的蹉跎人生,直至撒手人寰。

(一)

白蕉生于1907年,时为清末;卒于1969年,“文革”正酣。在其不算太长的人生中,跨晚清、民国、人民共和国三个历史阶段,境遇曲折,祸福相依。

光绪三十三年(农历丁未/羊年)九月二十八日(西历11月3日),白蕉生于上海金山县张堰镇一个世代行医的书香门第,至今,该镇还存有他的两处故居和若干远亲。张堰一带秦汉时属古华亭辖治,元代以后华亭隶属松江府,别称云间、茸城、谷水等,因而当地文儒多以云间为籍,白蕉亦常以“云间白蕉”自署。

白蕉本姓何,名馥,又名治法,字旭如,小名桔馨,别署复翁、复生、云间下士、无闻子、虚室生、不入不出翁等,但最常使用的还是白蕉,历时也最久。

民国肇始,白蕉5岁,对此前的晚清,木知木觉,对新开的纪元,也是懵懂一片。1919年,白蕉12岁,意识日渐抬头,思想悄然勃发。正逢五四运动爆发,新思潮、新文化纵横四海,中国的政治大佬们手足无措,先失了分寸,陷入大面积混乱。这种时候,最适合处于叛逆期的学子冲锋陷阵。白蕉的少年热血被点沸,积极投身大时代风潮。

1923年,刚满16岁的白蕉离开故乡,来到繁华的大上海求学,先入海澜英语专修学校,几年后又考入上海政法大学。其间,白蕉放弃“何馥”,改唤“白蕉”。至于个中原因,多年来圈内猜测不断,比较权威的说法有两种。一为郑逸梅先生所言:“一则白蕉二字很潇洒有致,冠上何姓,便觉得不那么自然有风度了,况其时社会上有此习惯,如画家刘海粟,一度废去刘姓,而仅称海粟。此外别有一原因,他思想新,反对旧礼教,他的堂上双亲,生在旧社会,一切思想认识都脱不了旧的框框,他便来沪,较少归家,弃姓不用,带些革命反抗精神。”二为白蕉的学生蒋炳昌、奚吉平先生所述:白蕉青年时在上海与同乡女同学堕入情网,不能自拔,且有白头之约。当时,封建礼教势头强劲,婚姻讲的是父母之命、媒灼之言,非常计较门当户对,女同学家是外来暴发户,白蕉家是书香门第,两家门不当户不对,双方家长均竭力反对。“一日约会,女同学送其一朵白色美人蕉,像空中飞动的白蝶,他灵机一动,从此废名姓,改称白蕉……”后经白蕉夫人金学仪先生证实,第二种说法符合事实。但郑逸梅的第一种说法,虽属揣度,却符合一般小资趋附风雅、激进脱俗的心态,也蛮契合白蕉的审美情趣。

时为1926年,白蕉虚龄20,正当怀春之际,生理的成熟催发着精神的飞扬,每天都有无尽的情愫波涌浪翻,需要一个出口喷泻,他自然而然地选择了写诗——不是那种平仄对仗的旧体诗,而是正当流行的白话诗。澎湃的思绪需要无羁的形式来承载,这种错落参差的分行文字,书写自由,最能迎合一般少男少女的心理需求。而“白蕉”二字,其中不仅有色彩的纯净无瑕,且兼具蕉风椰雨的南国风情,闻之有热带雨丝沙沙扑面的感觉,雅致风流,实为白蕉之流小布尔乔亚的最爱。以至这位本名何馥的年青人,将艺名、诗名、姓名一概贯以“白蕉”,从此不再有旁骛,就连新出的诗集也以《白蕉》命名。同年,他通过同学蒋丹麟,结识了徐悲鸿。也是这一年,白蕉高起点迈入书坛,和于右任共同书就的行楷长卷一经面世,即博得圈内一片赞誉之声。

青年白蕉

青年白蕉

1937年抗战爆发,白蕉避难租界,执教上海光华大学附中,与郭晴湖、高逸鸿、唐云、张炎夫等组织“天风书画社”。第二年,他与挚友邓散木举办《杯水书画展》,为抗战募捐。“杯水”者,力量微薄也,寓意即使微薄之力也要为危亡的民族竭尽担当。1940年,白蕉在上海首次举办个人书法展,头角展露,一时好评如潮。王蘧常曾以诗赞:“三十书名动海陬,钟王各欲擅千秋。如何百炼功成后,傲骨难为绕指柔。”此后白蕉书艺日贵,名望愈重。1941年,白蕉与数年前馈赠其白色美人蕉的金学仪成婚,徐悲鸿赠送中堂一幅,题曰《双青毛竹图》。

1949年,新中国成立,《书法大成》出版,书中草书范例为白蕉所书。同年,为促进扫盲,白蕉与邓散木合著《钢笔字范》,传播甚广。土改时,白蕉特地回乡动员姐弟将全部地契交给政府,并接受县委邀请,登台作土改动员报告,显示出他对人民政府的极大信任和积极的进步意向。

柳亚子回国后,特邀白蕉陪同,去苏州、无锡等地观光考察。行程结束,柳亚子给他写信,并附信给华东局领导,推荐白蕉去华东局工作,但孤傲的白蕉视攀附为耻,拒绝将附信寄出。

1953年7月,白蕉为陆俨少《山水扇面》题背。是年秋,赴京开会,经徐悲鸿引荐,白蕉登门拜访齐白石先生。白石老欣悉来者白蕉,遂以蕉命题,即兴泼墨,当场挥就《芭蕉图》相赠。其间,白蕉逗留徐府一周,临行,徐悲鸿送白蕉近作一卷。翌日,徐悲鸿突告辞世,年仅53岁,白蕉惊愕万状,赋诗悲悼,寄存在京城友人艾青处,嘱其交治丧委员会。

1955年春三月,白蕉与赖少其、江寒汀、贺天健、唐云、林风眠、赵延年等名流共赴杭州,为又一位大师级人物黄宾虹送殡,深哀低鸣,三日间赋悼诗四首。

1956年10月,上海中国画院筹委会成立,白蕉为筹委会委员兼秘书长。不料转过年去,即被打成右派。直接的诱因,据故旧回忆,乃大鸣大放开始后白蕉在《解放日报》发文呼吁《要重视书法和金石篆刻》,批评某些领导“没有足够重视祖国传统书法艺术,研究书法的团体不如日本多”;还讥嘲不少中国书法家对书法理论的研究尚不如日本人,“吾道其东乎”?如果我们再不重视并猛追,今后这门传统的文化岂不要向日本人学习了?此文一出,惹恼一片,白蕉6月即被定谳“右派”,下放画院图书馆。

被打入另册以后,白蕉变得一语不发。1957年9月16日,齐白石卒,享年95岁,白蕉无限悲伤,有感于自己被逐出“人民”的圈子,遂连夜赶写《悼人民艺术家白石老人》,字里行间,他伤与自伤交织,悼人与悼己扑朔,惟“人民”二字念兹在兹。噤若寒蝉的白蕉从此不敢放喉,书法内容骤然转调,努力向时政靠拢。1958年,与方去疾书《杂书高尔基语、郭沫若诗、民歌及毛主席语成扇》。1959年,白蕉为国庆十周年作《颂人民公社诗》及《节日夜游》等。

1961年,白蕉的“右派”帽子终于摘除。这使他如获大赦,感恩戴德,工作热情和创作热情陡然高涨,书艺臻于颠峰。次年,与任政一起,积极协助沈尹默、潘伯鹰等普及中国书法,在沈尹默创办的上海市青年宫书法学习班执掌教鞭。其后数年,佳构迭现。有作于1963年的行草手卷《兰题杂存长卷》、《杂书题写兰旧句》,行书立轴《花农颂》等。还有作于1964年夏天的草书扇面毛泽东诗词《卜算子·咏梅》、《重阳》,以及《北戴河》(斗方)、《为女民兵题照》(斗方)、《人民解放军占领南京》(斗方)等一大批作品。

1965年春节期间,白蕉应安徽省博物馆、合肥师大、省文联邀请赴合肥讲学(嗣后出版的《书法十讲》就是他认真备课的产物),重新获得了走上社会舞台的权利。因为心情舒畅,白蕉久病的身体也一天天康复起来。然而好景不长,一年后“文革”开始,“摘帽右派”白蕉被再次揪出,“从严处理”。

白蕉《书法十讲》及附书鲁迅诗《无情未必真豪杰》

白蕉《书法十讲》及附书鲁迅诗《无情未必真豪杰》

1969年2月3日,农历戊申年(猴年)十二月十七日凌晨,蕉风椰雨骤然停歇,饱受折磨的白蕉在愚园路家中去世。掐指算来,他只活了61岁。

(二)

白蕉是一位诗、书、画、印俱佳的艺术家,个性鲜明,成就突出。然而对于成就的排序,在他自己看来,“诗第一,书二,画三”。这和社会上流行的评价不太一致。长期以来,业界最看重的,其实都是他的书法,以为有直追王羲之、王献之的大师风采,没有人拿他的诗歌当回事。是大家都看走眼了,还是白蕉敝帚自珍?还是让我们依据作品说话吧。

1929年,白蕉在上海出版他的新诗集《白蕉》,收新诗52首。其中第一首诗,篇名也叫《白蕉》,三白聚一蕉。诗集中复沓重叠、缠绵纠结的修辞法,似乎迄未所见,应该属于白蕉的独创了吧。

长诗《白蕉》149行,是《白蕉》集中篇幅最长的,讲述了“我”爱恋一位“白蕉”姑娘的情感历程:

在神秘之雅年,/我早已爱上了你了。/可是以这样的神秘,/我的双亲没有知道,/你的双亲也没有知道……

我望你永远活泼而芳菲,/如泰岱之崇高;/我望你永远爱我,/如太阳之临照!/你呀,早已是我生命的主宰了……

对于恋爱对象,白蕉有着自己明确的标准。他在《我有一个》中神往道:

她像是一个母亲,/又像是一个先生;/但是有时候呢,/像是一个淘气的孩子;/不,是一个我需要的天使!

严格说来,上述诗篇都是白蕉个人的恋爱镜像,更适合私藏独享。当然,还应与一人共享,那就是送他白色美人蕉的姑娘金学仪。

据白蕉长女何雪聪后来证实,母亲“喜欢美人蕉”,父亲也喜欢美人蕉,不仅“自取笔名白蕉”,且将白蕉的意象覆盖了他们全部的审美。

追求个性解放,强调恋爱和婚姻自主,倡导和传播新思想、新观念、新人生,是五四一代新人自觉承载的使命。反映在白蕉笔下,他的一些以爱情名义包裹的诗歌所要宣泄的,其实远不止男欢女爱:

爱!/再不用疑心……/也不用灰心……/小草如怯风吹,/不该生长山巅;/倘我怕烦恼,/早不爱你!/摧残,/怕什么!/不勇敢,/活着也死;/失败,死也是胜利!/不要退缩!/前途,/看——/多光明?/你,就是/我生活的意义!(《再不用疑心》)

他的一些貌似写景状物、描摹自然的诗章,字里行间,也是双关着更为广阔的意境。且看这首《高邱之上》:

我捷足而登彼高邱,/晚风满挟悲凉之气而扑来。/草木如毛,人如蚁,河如带……/望四大的辽廓,/恨浓碧之烟,/遮断我远去之目!/仅留夕阳在我眼中斜挂……/乌鸦落在古树之枯梢,/击着倦飞之翼而放歌。

高邱,也许是实有之地吧,但是,“晚风满挟悲凉之气而扑来”,却显然已被笼上了一层非实有的主观色调。夕阳、乌鸦、枯梢、倦飞之翼,所有关键意象的挑选,都已是白蕉的,而非自然的。

有回忆文章称,年轻时的白蕉外表温文尔雅,具有典型的旧式文人谦谦君子之风,但骨子里却桀骜不驯。及至年长,依然本性难改,而被篆刻家陈巨来著文归入“海上十大狂人”之列。有人为证实白蕉的狂傲举例道:白蕉早年举办展览,在广告语中即自称为当代写“二王”第一人,而当时“物论殊不耳”(召来的物议不堪入耳);他将海上名流沈尹默的字贬为“其俗在骨”,置之眼角,让许多人听了老大不忍,以为“似太对沈老过分一些,使沈老大大不怿(通悦)”;他批评戊戌变法头面人物康有为的字更是辛辣,直斥“颇似一条烂草绳子”;在他眼里,清代碑石鼓吹者包慎伯的草书用笔,简直是“一路翻滚,大如卖膏药好汉表演花拳秀腿”……

颇有一些文章不以为然,竭力为白蕉辩护。陈巨来所著,虽据坊间物议将白蕉列为“狂人”,却在文中否定了这种社会评价:“余久知其为一狂而懒之名士,报刊上亦时见其文字,小品文似专学袁中郎一路者。及见之后,觉和蔼可亲略无狂态也。”但读过了白蕉早期诗作,笔者倒是宁肯相信桀骜不驯实为其真。白蕉的气质个性,是成就其书法独特品格的根本,否则,白蕉将无以为“白蕉”。

私下揣度,这也许便是白蕉将诗艺列为自己才华排序之首的缘由吧。是诗的锤冶和熏陶,赋予了他艺术的狷狂与通灵。倘非假缪斯之翼,一个低眉顺眼的写字匠恐怕是飞不起来的。

(三)

近年来,白蕉的多幅书画精品从海外回流,进入拍卖市场,价格一路上扬。于是,一个几乎被湮灭的上海艺术家,借助金钱的力量,重新进入了当代人的视野,并引发对其价值地位的追捧。这种以价格估量价值的回归虽不免让人黯然神伤,但也无可奈何。当下中国,比金钱更有力量的,除了权力,还能找到其他象征体吗?

虽然白蕉自己有“书二、画三”之说,但这是他在拿自己跟自己比,如果比的是他人,相信他决不会甘居其二。唐吟方在《雀巢语屑》曾记载:据白蕉夫人回忆,“悲鸿先生很赞赏白蕉的书法,为他订了第一张润笔单,并亲笔为他书写。1932年,特请他写‘屈原九歌’长卷。白蕉自己在《云间甲集》中也说:‘悲鸿先生去年来书委写屈原九歌长卷,余以待病家居,鹿鹿未就,今半矣,乃始成之,计有真、行、草共计十纸。仙童乐静,不见可欲,风猷非唐以后人所能仿佛……’”当时白蕉只是个年仅25岁的毛头小伙,竟然自况“非唐以后人所能仿佛”。其自视之高、个性之狂真,跟东床袒腹的王羲之大可一拼,难怪有人骂他狂。

然而白蕉的书画艺术,的确得到了许多大师级人物的激赏。早在20世纪三四十年代,他和徐悲鸿、邓散木就被并称为“艺坛三杰”,且有“白蕉兰﹑(申)石伽竹、(高)野侯梅”三绝之誉。其中白蕉作画惟兰,所绘兰花深见工夫,时人评价很高。谢稚柳说:“云间白蕉写兰,不独得笔墨之妙,为花传神,尤为前之作者所未有。”“以书法写兰,粉蝶翠荷,不入前人一笔。”沈禹钟说:“(白蕉)书法逼二王,画兰也无敌。”唐云说:“万派归宗漾酒瓢,许谁共论醉良宵;凭他笔挟东风转,惊倒扬州郑板桥。”沙孟海先生1980年为其《题兰长卷》作跋:“白蕉先生题兰杂稿长卷,行草相间,寝馈山阴,深见功夫。造次颠沛,弛不失范。三百年来能为此者寥寥数人。”白蕉学生孙正和说:“白蕉先生传羲之书风如兰亭之竹,潇洒脱俗。”

云间白蕉绘兰

云间白蕉绘兰

毋庸讳言,无论身前身后,白蕉虽然在象牙塔似的专业圈声名煊赫,一旦出了这个小圈子,进入广义的社会文化范畴,却始终影响不彰。这跟他淡泊自守的个性有关。他的交际圈不大,结交的都是比较清高的文人。他标榜魏晋风度,崇尚真诚坦荡,摈弃扭捏造作,曾于某年溽暑,给友人写过这样一封信:“白蕉顿首,暑气毒人,不堪做事,且屏妇子谢客裸卧,真人间适意事也。扇已书就,乏人送上。此间西瓜尚存三二枚,两三口可尽,足下有意接济,可来一担。”“屏妇子谢客裸卧”,如此做派,岂非活生生“脱衣裸形在屋中”的刘伶?白蕉还具有竹林七贤“纵酒放达”之癖好,堪称海量,他的好多作品都是深更半夜喝醉酒写的。

白蕉认为:“书当以人传,不当以书传。”他常告诫子女和学生:“德成而上,艺成而下。”他把立德置于炫技之上,层次分明,概念清晰。他不善交际应酬,从不汲汲于名利,不求速成,不欲人道好。他“以不息为体,以日新为道”,数十年如一日习艺问道,无间临池,是真正能静下心来,“板凳甘坐十年冷”的大家。

白蕉夫人回忆,白蕉练字常通宵达旦,差不多每夜都要用掉一二杯子的墨,到老不改,往往满室墨迹累累,纸尽墨干而兴犹未尽。白蕉晚年曾戏称自己为“仇纸恩墨废寝忘食人”。他的专注庶几达到了将妻儿抛掷脑后的程度,曾自况:“无闻子小楼成一统,兰天蕙地,不问窗外阴晴,可闻孩子叫跳,盖不知尚有为人之事,为父之事。”

白蕉对人对己一向严格。他评价古人的作品可说挑剔,而对自己则近乎苛刻。据说他临摹欧阳询的《九成宫醴泉铭》,将临本与北宋原拓映日对照,竟能重合起来,一时传为美谈。他的书画作品稍不合意,即刻撕去,毫不足惜。有时整理旧作,不满意就撕,连孩子们都说他“浪费”。56岁时,他亦感叹自题:“狠不易,对自己狠更不易。十纸撕其九,又弃其一。”因之自号“勉夫”。白蕉一直到晚年还对自己狠劲不减,删繁除冗,刻意求道,故其书法修炼得火气全消,一片淡雅平和,既没有积狂蓄野的“冲击力”,也不见逞能求宠的“表演欲”。堪称人书合一、化繁为简,故而能那样平淡静雅、率意自然。书法乃寂寞之道,能耐得大寂寞者才是得大道之人,白蕉身后名声鹊起即证明了这一至理。

(四)

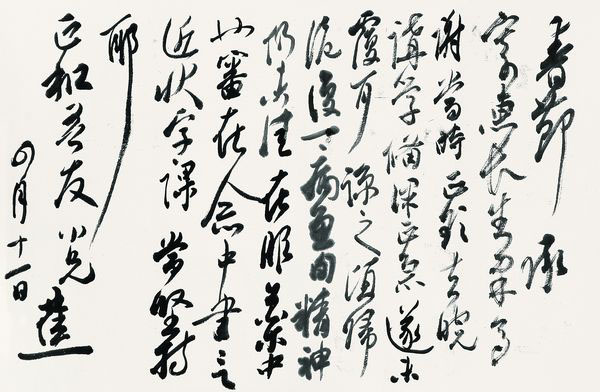

白蕉书法从早年至晚年,经历了“楷书→行书→行草→草书”的演进过程。越往后草书痕迹越重,晚年始得纯粹意义上的草书。然而天折其寿,故传世的作品行书最多,也最为世人所称道。

白蕉书法

白蕉书法

白蕉行书取法高古,自称“复翁攻书不见唐以后人”,主要以“二王”为本,虽亦沾米芾、董其昌之流韵,但始终保持“二王”潇散纵逸、超凡脱俗的品质。白蕉去世前两年所书之作,确乎臻达浑融无迹、人书俱老之境。

白蕉在书法理论上也是造诣匪浅,比如书坛熟知的《书法十讲》、《云间谈艺录》等,曾影响过大批书法学习者,由于所谈皆切身体会,深入浅出,直击要害,所以非常受欢迎。

例如“选帖问题”,白蕉的经验是——“选帖这一件事真好比婚姻一样,是件终生大事,选择对方应该自己拿主意”;“如果你把选帖问题去请教别人,有时就好象旧式婚姻中去请教媒人一样。……即使媒人说的没有虚夸,你的心不免也要乱起来”。关于“正确的执笔”——“这问题又正和怎样去用筷子一样,简单而平凡”,但越是简单平凡的东西越是日常,自然也就万般重要。经过了最初的训练,“三个月后酸痛减,一年以后便不抖,功到自有好处”。关于如何才算“炉火纯青”——“必定具备心境、性情、神韵、气味四项条件”;“四者除了天赋、遗传关系之外,又总归于学识,同时与社会历史的环境和条件也是分不开的。有天资而不加学,则识不进”。关于“碑与帖”——“碑与帖本身的价值,并不能以直接书石的与否而有所轩轾,原刻初拓,不论碑与帖,都是同样可贵的”;“碑版多可学,而且学帖必先学碑”;“碑宏肆,帖潇散;宏肆务去粗犷,潇散务去侧媚。书法宏肆而潇散,乃见神采”。关于“神采”——“作字要有活气,官止而神行,如丝竹方罢,而余音袅袅;佳人不言而光华照人”。

这样的理论,精准贴切,毫无匠气,非科班教育所能言,深具大家气象。

早在1949年万象图书馆印行《书法大成》时,收入的40余名民国以来的名家作品中就有白蕉的大作,还刊有他的草书基本运笔法图例教案。1998年北京二十世纪书法系列大展选取了他的书作。1999年上海书画出版社将其书作影印出版,引起学书者的热切效仿。2000年国家文物局公布限制作品出境的385名书画家中,白蕉被列为精品不准出境的107人之一。2005年白蕉的家乡上海金山博物馆编辑出版了《白蕉书画集》。2006年柳亚子纪念馆编辑出版了《白蕉手迹鉴赏》,同年末上海书法家协会编印“海派书法十大家”大型丛书,亦有白蕉的一席之地。尽管苦赛黄连、薄似春冰、险于江湖的社会罗网最终掳走了他的性命,但他的姓名,却赫然成为中国书法史上的一个标识,标识着海派文化曾经达到过的辉煌高度。

(作者系《档案春秋》杂志原总编)

技术支持:上海江帆网络科技