2015年10月,徐汇中学的初一学生开始了新的课程——“交响乐鉴赏课”。交响乐对于这些十二三岁的中学生来说,是需要普及的“高雅艺术”。

但是他们不会想到,100多年前,就在这片土地上,就已经有一批同龄人,拿起西洋乐器,像模像样地吹奏起来。而这一切,都与他们所在的徐汇中学“崇思楼”的设计者、一位有着“中国心”的葡萄牙人——叶肇昌密不可分。

一、叶肇昌的“前土山湾”

叶肇昌,字树藩,葡语名方济各·沙勿略·第尼斯(Francisco—Xavier Diniz),1869年7月生于上海虹口,父母都是定居澳门的葡萄牙后裔,早在叶肇昌出生前就移居上海做生意,赚了不少钱。叶肇昌的童年在上海虹口的葡萄牙人社区度过;他的两个姐姐分别入上海的拯亡会和圣衣会修道,弟弟叶乐山(José Diniz)后来也入耶稣会做神父。

因家境殷实,叶肇昌曾就读于当时专收外侨子弟的教会学校——圣方济学校,毕业后在上海英商道达洋行任学徒学习建筑,而他在建筑上的天赋被当时的耶稣会看中——随着代牧区的发展,教会中急需叶肇昌这样专业的建筑师以替代之前非专业出身而又需要集中身心于牧灵工作的神父们。

恰好叶肇昌也有意修道,并为此特地返回自己的教区——澳门,并于1896年通过澳门教区推荐入徐家汇修院学习。1905年晋铎后叶肇昌留在江南代牧区工作,期间除1906年去安徽水东出试、1912—1913年分别在法国和英国进修建筑学之外,其一生绝大多数时间都在上海度过,因此相比澳门和葡萄牙,中国才是他的祖国,上海才是他真正的故乡。

除了设计徐汇中学崇思楼,叶肇昌也是现存徐家汇天主堂的监理,还设计了现存佘山进教之佑圣母大殿,现存交通大学医学院(原震旦大学)东部老教学楼也是他的设计作品。相比叶肇昌的神父身份,很多认识他的老教友都说他其实是一个“穿着神父黑袍的建筑师”。

当时,由于徐家汇的大小修院靠近土山湾孤儿院,不少读书相公在散心时喜欢来孤儿院和孤儿们一起玩。一些新来教区的神父也会来孤儿院,锻炼中文的同时也给孤儿们带来了欢乐。虽然叶肇昌在上海土生土长,但是由于长期生活在外侨圈子里,他的中文并不好,于是,这个大建筑师,在他修道生涯最初的那段时间里,与土山湾孤儿院的孩子们也有了一段交集。

正是他的出现,使这些贫苦出身的中国孩子有机会触碰到高雅的交响音乐。

二、土山湾的西洋音乐历史

土山湾的西洋音乐的历史并非肇始于叶肇昌,早在19世纪70年代,土山湾就有了音乐的印记。当时,法籍耶稣会会士兰廷玉神父(Franciscus Ravary)在徐家汇组建了管弦乐队,这是上海第一支西乐乐队,乐队成员包括徐汇公学学生和土山湾孤儿。1871年,土山湾的四个孤儿在一个中国神父带领下,为奥地利驻沪总领事于布内表演海顿的交响乐。只是后来兰廷玉神父调离徐家汇,这支管弦乐队的踪迹就再也寻觅不到了。

而土山湾正式成立军乐队则是进入20世纪之后的事情。1901年的一天,时驻上海的法国军队号手卡尔雷夫(Carrereff)刚好利用休息时间来土山湾找好友、木工间主任笪光华(José—Maria Damazio)相公聊天,却因身着号手制服被孤儿们团团围住,盛情难却,卡尔雷夫便只得答应每周日来教孩子们军训。军训的时候,卡尔雷夫吹响军号,嘹亮的声音在整个土山湾孤儿院响起,从此以后吹军号便成了土山湾男孩子们的梦想。之后,卡尔雷夫把自己做鼓手的同事沙特尔(Sautel)也一起带来帮助土山湾的孩子们踏准步点。在军鼓和军号的伴奏下,这些中国的孩子们第一次接触到了“西方的音乐”。

三、叶肇昌和他组建的“圣若瑟军乐队”

1902年7月,卡尔雷夫与沙特尔服役期满离开上海。而土山湾的孩子们却迷上了“西方的音乐”,他们很乐意学习西方的音乐,还想成为音乐家。

作为业余社团,当时土山湾孤儿院的西方音乐的训练工作主要由木工间主任笪光华与当时的读书相公叶肇昌两位葡萄牙人负责。早在圣方济学校读书的时候,叶肇昌就会演奏小提琴、小号、单簧管等多种乐器,因此就他的水平来说,教这些小朋友绰绰有余。

要成立乐队,首要的问题就是搞来西方的乐器,这在当时的上海并非易事。叶肇昌利用自己的特殊身份,从他自小生长的虹口天主教社团(以葡萄牙人为主)募集到了土山湾乐队最早的一批乐器。之后又有国内外人士赠送了很多乐器和相关辅助设施给乐队,例如一个中国太太送给土山湾乐队一个大的共鸣箱,而法国各地为土山湾的孤儿们募捐了服装,后来土山湾又从法国进口了不少乐器。

经过一年的筹备,1903年,叶肇昌在土山湾孤儿院正式成立了乐队,第一批乐队成员有二十五人。叶肇昌给这个乐队取名“圣若瑟”(Fanfare de Satin—Joseph),因为在天主教中,大圣若瑟是劳工主保,这些孩子们最终都会成为工人。他组建乐队的目的,只是希望“在这些孩子现在以及他们长大之后,能够在业余和散心时间找到一项健康而快乐的娱乐活动,并由此感受到天主的荣耀”,而不是奢望这些孩子将来能成为多有成就的音乐名家。

土山湾“圣若瑟军乐队”的孩子们

圣母院的姆姆们则为乐队缝制了旗帜。土山湾乐队的这面旗帜底色为红色,有两面:一面绣着劳工主保圣若瑟像和法语“Fanfare Saint—Joseph”(圣若瑟军乐队)字样,另一面则绣着音乐主保圣女则济利亚像和法语“Orphelinat de T’ou—sè—wè”(土山湾孤儿院)字样。乐队对于这面旗帜十分重视,每一次演出之前,都会提前把它送到演出地,以保证演出的时候在现场亮出这面旗帜。

民国初年土山湾乐队合影,后面的旗帜即“圣若瑟军乐队”旗帜

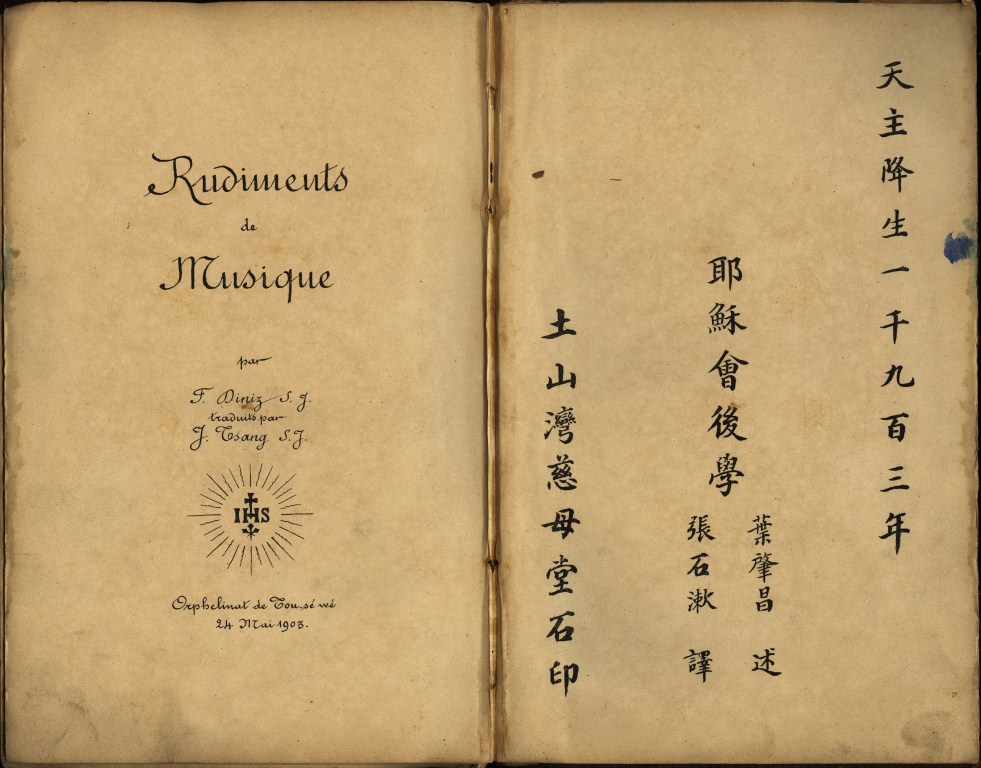

有了乐器、服装、旗帜,接下来就是难度最高的乐手训练了。对于这些只是出于好奇却毫无西洋音乐基础的中国孩子来说,至少必须先学会识谱。为此叶肇昌写了一本大约70页的教材《方言西乐问答》,其中用浅显易懂的上海方言和图片对西乐知识做了讲解。在识谱的同时,孤儿们也开始练习西洋乐器的使用技法。

《方言西乐问答》扉页

至于乐队的唱经班,叶肇昌则找来了当时刚来中国、正在学习中文的法籍耶稣会士舒德惠(Achilles Durand),由这位后来的语言教学专家为孤儿们上视唱课。所谓视唱,就是在拉丁语下用上海方言标上谐音,这样孩子们就能唱出“拉丁语圣歌”,这种“视唱法”至今依然在上海教会内部的唱经班里沿用。在舒德惠的耐心教授下,孩子们终于可以正确地识谱了。对于这些天资参差不齐的孤儿们,舒德惠和叶肇昌都使用最土的办法——重复,每一首歌曲都重复无数遍,直到孩子们唱整齐。后来,舒神父根据在土山湾孤儿院唱经班的教授经验编成一本小册子——《学校音乐基础与歌曲集》(Élément musique et chants de college),1907年由土山湾印书馆出版,后来成为各校音乐课程的蓝本。

舒德惠(中持指挥棒者)与土山湾唱经班的孩子们

四、叶肇昌时代的“圣若瑟军乐队”

“圣若瑟军乐队”的第一次亮相,是在1903年2月26日的慈云桥落成仪式上。当时他们本想演奏瓦格纳的乐曲,却因为种种原因最后并没有参加演出。但是从此以后土山湾的“圣若瑟军乐队”便开始走进公众的视野。

有一天,一个法国海军部队的长号手来到土山湾乐队的排练现场,出于有趣,有人递给他一件乐器。刚开始他有所疑惑,还问一旁的双国英(Louis Hermand)神父乐器是哪个集市上搞来的。当他拿起一把长号吹奏起来时,“圣若瑟军乐队”的一个乐手立刻拿起铜管一起吹奏,之后铜管乐手都参与了进来,共同演绎了当时法国的流行音乐《火车》。这个海军士兵回国后写信告诉双国英神父:“神父,你看,当我告诉我在巴黎的同事,我和中国人一起合奏歌曲的时候,他们根本不相信。”

1904年12月11日,位于上海县城内的老天主堂热闹非凡。原土山湾孤儿院院长、耶稣会中国籍神父沈则宽在此仿造“土山湾模式”兴办了一个针对教友子女的技术学校“齐业工业学堂”,选择在12月11日这天举办建成仪式。而土山湾孤儿院的“圣若瑟军乐队”也被邀请在仪式上进行表演,乐队的指挥正是叶肇昌。当天参与演奏的乐队成员一共有四十人,包括十四位鼓号乐手。仪式开始之前,乐队在老堂入口演奏宗教乐曲。9点整,在“高升”爆竹燃放之后,乐队吹响了法国军乐,代表着弥撒正式开始。弥撒之后,乐队又在老堂院子里开了一个小型音乐会,演奏了四五首歌曲。下午的圣体降福仪式上,乐队再次出现,为当时老堂内的教会学校伯尔各满学堂演唱的中文圣歌伴奏。之后伯尔各满学堂的学生表演军训,“圣若瑟军乐队”则在一旁演奏进行曲。这天老堂外聚集了教内教外无数百姓,土山湾的乐队无疑是那天最令人瞩目的明星。对于这一天乐队的表现,当天在场的舒德惠神父这样评价:“这是巨大的成功!”

1905年4月29日,叶肇昌神父晋铎之后,在土山湾孤儿院对面的圣衣院内,举行了他的第一台弥撒。除了他的父母兄姐之外,“圣若瑟军乐队”也参与了整台弥撒,并在弥撒上为他们的老师演唱“感恩曲”(Te Deum)和“圣神降临”(Veni Creator)。

1906年,叶肇昌神父向当时的院长孔明道(Joseph de Lapparent)神父提出申请:土山湾孤儿院要有固定的排练地。经院长批准,原来沈则宽神父在任院长时修建的用作本堂神父、修士们聚会的“友益草堂”被用作乐队排练地。从此,土山湾孤儿院乐队有了固定的地方排练。

1909年3月,已调任常熟本堂的舒德惠神父邀请土山湾孤儿院乐队赴常熟塘角天主堂参加圣若瑟主保瞻礼。乐队在迎圣母仪式上“一路唱经奏乐”,并在当日晚,“应常熟县署之请,登大堂,环奏西乐数章,祝其上寿高升”。

1910年4月,无锡总铎区总铎、意大利籍耶稣会士萧子云神父(Séraphin Speranza)去世,土山湾孤儿院乐队被邀请参加他的追思礼。值得注意的是,遵照神父生前的遗愿,此次追思礼被邀请的人一共只有十四个神父和三个辅理修士,由此可见土山湾乐队能够被邀请是多么大的荣幸。自下葬前一天开始,土山湾孤儿院乐队轮流在叶肇昌神父的指挥下演奏肖邦的《葬礼进行曲》。下葬当天下午,土山湾孤儿院乐队还参加了该堂口的游行活动。游行队伍里土山湾乐队的表演被安排在一个民乐乐队之前,吸引了附近许多外教人前来观看。

1910年9月,徐家汇天主堂新堂(即现存徐家汇天主堂建筑)开堂仪式上,土山湾乐队演奏了Deneuflourg 的《祈祷》和Filliard的《圣母》。在当时法租界内的主要媒体《中法新汇报》上,该报主编孟烈士特(Alphonse Monestier)对于叶神父和他的土山湾孤儿院乐队进行了高度评价:“谁能相信这些音乐家们的服装都是普通的土山湾孤儿院工人制服!我们应该祝贺军乐队指挥叶神父,是他的耐心才让这个军乐队获得了如此大的成绩!”

五、后叶肇昌时代的“土山湾乐队”

1911年,按照耶稣会规定,叶神父被送到法国和英国的耶稣会学校里进修建筑,他把乐队的指挥棒交给了好朋友、同为葡萄牙人的五金间主任笪光华。

笪相公比叶神父大四岁,与叶神父不同,他是生于香港的澳门土生葡人后代,血统上明显掺入了中国人的血液。二人早在乐队组建之前就相识,在卡尔雷夫时代,还曾一起带领孤儿们进行军训。多年来,叶神父长期负责乐队的指挥工作,而笪相公则在一边做助手。因此神父将乐队交给笪相公负责,是最明智的决定。

笪相公在任期间,土山湾乐队的名声益发显扬,成了当时徐家汇地区乃至江南代牧区内“第一品牌”。1911年法国飞行家环龙飞行表演,广慈医院(今瑞金医院)春节期间的演出,法商电车公司(原址位于今重庆南路)的演出,徐汇中学的各类迎来送往,甚至教友家里的喜庆大事,都会邀请土山湾乐队出马“撑场面”。每当中外贵宾莅临徐家汇,土山湾乐队就会站在最醒目的位置为他们表演助兴。

叶肇昌神父并没有从土山湾乐队彻底消失,1913年进修结束回沪后,他依然关心着乐队孤儿们的成长,依然担任乐队的指导。1919年12月,当时的法国公董局董事、即将成为总董的勒布里斯(Pierre le Bris)和法租界警务处总巡史密特(Charles Schimitt)上尉来到土山湾孤儿院,举行了隆重的表彰仪式。仪式上,两人都肯定了耶稣会士在徐家汇的事业,尤其是土山湾孤儿院对于租界的贡献,并当众“代表法租界”将一把象征性的指挥棒交给叶肇昌神父,以表彰叶神父多年来对于土山湾孤儿院乐队的贡献。这根指挥棒为象牙制作,中间和底部镶有银质的箍圈。当天,土山湾乐队还演奏了其保留曲目《马赛曲》,以及几首法国的快板和进行曲。

1924年6月12日,中华全国教会首次大会闭幕日,宗座驻华代表刚恒毅主教与列位出席会议的主教在上海徐家汇大堂,以庄严的典礼把中华全国奉献给童贞玛利亚。由于朝圣教友人数激增,中山上的小圣堂容纳空间不足,众主教商量着山顶应该有一所更宏伟和更现代化的圣堂。

而作为教会的建筑师,叶肇昌神父主要负责建造佘山山顶新堂这一业务。自1925年起,直至1935年佘山圣母堂建成,耶稣会方面卸去了叶神父的其他职务,让他一心负责佘山圣母堂的设计和建造工作,从此叶神父彻底离开了他心爱的“圣若瑟军乐队”。

六、叶肇昌的“后土山湾时代”

离开土山湾之后,叶肇昌专心从事建筑,成为教区内部最重要的建筑师之一。与此同时,他依然热衷教育事业,先后在上海震旦附中和扬州震旦中学教授建筑学和英语。他的讣告上这样写道:“生平最擅建筑术,凡上海教区各大建筑物,皆由司铎设计监修,终老不辍。”讣告中也特别提到了他“长于音乐,为土山湾孤儿院乐队指导”。

他的朋友舒德惠神父后来成了教会内的语言学家,在徐汇中学里担任法语教学并主持修订了多版法语教材。但是舒神父并没有忘记自己早年教孩子们唱歌的经历,上海教区主教金鲁贤在自己的回忆录里这样记述自己的老师舒神父:“他在(汇师)小学生里挑选20名左右的儿童组织一个歌唱班,每天下课后,这些学生来修院,他亲自教他们唱圣歌。”舒神父也没有忘记土山湾的孤儿们,“组织了一个天主教学徒联谊会,让土山湾工厂的非孤儿学徒以及附近两个小工厂的青年学徒星期日来望弥撒,弥撒后踢足球、下棋并发给他们糖果”。

在笪相公和叶神父相继去世后,土山湾乐队的指挥棒交到了潘国磐(Xavier Coupé)相公的手中。在1948年传教士大量撤离大陆之前,土山湾乐队一直都是上海教区最有名的乐队。可惜之后因缺乏人手,土山湾乐队往日风光不再,1947年徐汇中学那场授勋仪式成了乐队的绝唱。土山湾乐队最终于1958年随着土山湾孤儿工艺院一起退出了历史舞台。

(作者系徐汇区非物质文化遗产保护办公室助理馆员)

技术支持:上海江帆网络科技