基督教传入中国的历史,目前学界大多追溯到唐代景教。作为唐代景教传入中国的重要标志,《大秦景教流行中国碑》如今静静地竖立在西安碑林博物馆中。自明代这块碑出土之后,历代中西文人都对此碑有各类研究著述。近年来,随着“一带一路”的研究,关于该碑的研究论文更是层出不穷。

今天我们要说的,就是19世纪末20世纪初上海徐家汇土山湾印书馆出版的法语著作:《西安府基督碑》。

土山湾印书馆出版的《西安府基督碑》第一部分版权页

土山湾印书馆出版的《西安府基督碑》第一部分版权页

与之前之后类似的研究著作相比,该书看似没有特别之处。但是实质上这本书不仅是土山湾引进照相石印技术的标志之一,代表照相石印技术在中国发展的里程碑,而且难能可贵的是,该书凝结着法兰西民族、中华民族和阿拉伯民族学者的智慧,而这三个民族所居住的区域也正好代表丝绸之路的三个路段。今天,让我们来回顾这本巨著,重新审视这部无论在出版史上还是在中外交流史上都具有重要意义的巨著吧!

一、作者夏鸣雷其人

耶稣会士夏鸣雷(Henri Havret)是法国人,1848年生于法国西北部上马恩省的瓦西(Wassy-sur-Blaise),1872年在巴黎完成初学之后即被派往中国,之后在徐家汇的大修院完成了神学和哲学部分课程。按照当时耶稣会规定在松江、海门等地“出试”之后,夏神父于1888年晋铎,晋铎后四个月便被派往安徽任副会长。

1891年“芜湖教案”中,因当时曾去找英国驻芜湖领事科林·福特(Colin Ford) 请其出面让芜湖道台成章释放两个被扣押的修女,夏神父也成了当时民众仇恨的对象,他留存在芜湖教堂内的手稿和教堂一起付之一炬。

侥幸逃回上海之后,夏神父决定再也不回安徽,便在徐家汇大修院任职,先后任大修院院长、藏书楼主任等职位。期间由于过度操劳身体欠佳,他曾于1898年底回到法国养病,但当他得知自己的病无法治愈之后,毅然决定于1900年回到上海,“以遂其死于中国之心愿”,最终于1901年9月在上海老城区洋泾浜天主堂去世。

在担任徐家汇藏书楼主任期间,夏鸣雷神父醉心于中国历史,尤其是基督教相关的历史和地理研究,成了著名的中国历史学家。值得一提的是,近代史上最重要的汉学研究成果——《汉学丛书》(Variétés Sinologiques),便是夏神父首创。丛书的第一本《扬子江口崇明岛》、第二本《安徽省》均为夏神父所著。在“汉学丛书”中,夏鸣雷神父的著作独占六部。

《汉学丛书》中夏鸣雷神父最重要的作品莫过于这本《西安府基督碑》。该书分为三部分,分别位列丛书的7号、12号和20号。三部分内容分别为:“碑文复制”,主要是碑文的局部展示;“纪念碑的历史”,详细讲述了该碑被发现的整个过程以及前人的研究成果;“碑文各部分评论与护教文摘”,主要是碑文每个部分的释义以及和前人的翻译版本所做的对比。

“此书名虽为《景教碑考》,而考证详明,牵涉甚广。就中文史料而言,已包括《唐会要》《唐书》《古文渊鉴正集》《长安志》《两京新记》《西溪丛语》等二十多部著作”,这还不包括西方传教士的外语著作。作为一名外籍人士,能够对于中文的历史典籍有如此钻研实属不易。

夏神父在第一版序言中说:“虽困难不止一端,当以爱好之心经营之,以百折不挠之心继续之。”事实上,夏神父确实为这本书贡献了他人生最宝贵也是最后的时光,第一部分和第二部分都出版于他病重之时,当1902年第三部分出版之时,他已经去世。

在第三部分序言中,教会人士毫不谦虚地称这部作品是“(关于景教碑)人们(当时)能读到的最先进的翻译作品”。

二、《大秦景教流行中国碑》简介

景教,其实是基督教聂斯托利派,是基督教的一个异端派别,与今日我们常见的东正教、天主教及新教各个派别都有明显区别,也因此为立东正教为国教的东罗马帝国不容,景教于是转入波斯帝国,和摩尼教、祆教合称“波斯古代三大宗教”。唐太宗年间,景教由波斯传入中国。由于其在经文中大量借用佛教词汇,在后来的“会昌灭佛”(840—846)期间受波及迅速衰落。今天,景教依然存在于黎巴嫩、叙利亚、巴勒斯坦等少数中东基督教社区。

“西安府基督碑”即《大秦景教流行中国碑》,是今天西安仅存的与景教有关的两处遗迹之一(另一处是周至县的“大秦寺”)。此碑于唐建中二年(781)2月4日由波斯传教士伊斯(Yazd Hozid)建立于大秦寺的院中。碑文由波斯传教士景净(阿当,Adam)撰刻,朝议郎、前行台州司参军吕秀岩(吕洞宾)书并题额。碑身高197厘米,下有龟座,全高279厘米,碑身上宽92.5厘米,下宽102厘米,正面刻着“大秦景教流行中国碑并颂”,上有楷书三十二行,行书六十二字,共1780个汉字和数十个叙利亚文。

明代该碑出土后,曾秘密被安放在西安城西的金胜寺内交寺僧保管。1859年,武林人韩泰华重造碑亭,但不久因战乱碑亭被焚毁。清政府掌管外交事务的总理衙门曾拨款100两,要求陕西巡抚衙门建造一座碑亭保护景教碑,但这笔拨款经过层层盘剥到西安时只剩下5两,只能草草搭一小蓬遮盖。

1891年用5两银子造起来的保护景教碑的小篷盖

1891年用5两银子造起来的保护景教碑的小篷盖

20世纪初,丹麦人傅里茨·何尔谟(Fritz Halms)出三千金买下此碑,准备运往伦敦。清廷得知后立刻制止,最后何尔谟同意废除购买合同,但获准复制一个大小相同的碑模带回伦敦。之后为防再生类似“盗碑”事端,1907年陕西巡抚将《大秦景教流行中国碑》入藏西安碑林(现西安碑林博物馆)安置,至今是碑林博物馆的“国宝级文物”和“镇馆之宝”。

西安碑林博物馆官网的《大秦景教流行中国碑》介绍

西安碑林博物馆官网的《大秦景教流行中国碑》介绍

三、《西安府基督碑记》之前的研究

夏鸣雷并非是第一个对“景教”碑进行研究的人。早在景教碑出土伊始,陕西岐山人张庚虞便拓下一幅碑文,寄给当时在杭州、被誉为“圣教三柱石”之一的李之藻(1565—1630)。李之藻根据收到的碑文断定,该碑所述内容“悉与利氏西来传述、规程吻合”。李之藻将碑文记录下来,之后把记录的碑文交给同为“圣教三柱石”的徐光启(1562—1633)。徐十分高兴,重新将碑文楷摹复刻成金石器。后来,碑文(中文部分)全文收录在葡萄牙传教士阳玛诺(Emmanuel Diaz,1574—1644)的《景教流行中国碑正诠》中。《四库全书》中收入的意大利传教士艾儒略(Jiulio Aleni,1582—1649)神父的著作中也提到了该“大秦寺碑”。

在法国的“中国热”中,启蒙运动时期伏尔泰(Voltaire,1694—1778)在耶稣会士的作品中看到了这块《大秦景教流行中国碑》后,也站出来指出该碑是当时耶稣会士伪造。该说虽经不起推敲,但却引起了西方人对于该碑的关注。后来法国汉学家沙畹(Edouard Chavannes,1865—1918)在其著作《景教与九姓回纥可汗碑》(Le Nestorianisme et l’Inscription de Karabalgassoun)中也提到了这块碑,探险家伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)也对这块碑进行了一定的研究。这些著作虽然在今天看来其中有不少错误,但是足以证明:早在这本《西安府基督碑》之前,这块大秦景教流行中国碑就引起了主流汉学家的注意。

夏鸣雷神父的研究看似踩在前人的肩膀上,但是他这本《西安府基督碑》却有个几个特别的意义:这本书的制作过程使用了土山湾印书馆的照相石印技术;同时,该书也是跨越欧亚大陆、三国学者合作的结果。

四、土山湾印书馆与照相石印技术

照相石印技术(photolithographie)是石印技术的一种,相比于之前的石印技术,它的优势就是可以将原来的内容进行放大和缩小。今存的照相石印技术已不多,《西安府基督碑》一书也是当时照相石印技术在华发展的一个实证。

夏神父在“前言”中骄傲地提到,正是徐家汇土山湾印书馆新近推出的“照相石印”技术,才使得书中的拓片字体得以放大,从而让本来已经模糊不清的字体变得相对容易辨识。当时的土山湾印书馆主任严思愠(Stanislas Bernier,1839—1903)神父、和夏鸣雷神父合作过《中西历合璧》的向日华(Gabriel Chambeau,1861年出生,1910年回欧)神父,先后非常重视印书馆技术发展。在这两位神父的重视下,土山湾印书馆的技术一直走在上海出版界前沿。

五、黄伯禄神父的参与

夏鸣雷神父在《西安府基督碑》第一部分的“前言”中还提到,该书中碑文的主要部分来自后来担任陕西中境代牧区代牧的方济各会士穆理思(Gabriel Maurice)寄来的字帖。由于年代久远,碑文中有不少文字已经模糊不清,有的采用古代写法,夏神父身为法国人,生怕自己辨识错误,便求助于中国籍神父黄伯禄(Pierre Hoang)。书中写到的所有中文人名、地名、书名,以及碑文下面古字的辨认,全部都由黄神父负责。夏神父也在前言中充分肯定了黄伯禄神父对于这本书的贡献。

《西安府基督碑》第一部分内容中的碑文下有黄伯禄神父的手写注

黄伯禄神父名斐默,字志山,号裳,在其宗谱中又号成亿,洗名伯禄。1830年生于江苏海门,1843年入张朴桥修院,1860年晋铎。1875年后曾出任徐汇公学和震旦大学的校长。1909年卒于上海徐家汇。黄伯禄学识丰富,一生曾用中文、英语、法语和拉丁语发表著作约35种,涉及领域不仅有作为神父本职的宗教哲学,更多的是中国经济和自然科学、法律制度等非宗教的内容。黄伯禄的中文著作有《集说诠真》《圣女斐乐默纳传》《函牍举隅》《正教奉褒》《正教奉传》《训真辨妄》《函牍碎锦》《圣母院函稿》《契券汇式》等;法文著作有《置产契据式》《中国婚姻律》《官盐论》《中国行政杂录》《中国地震考》《中西新月对照》《日月蚀考》《清代世系》《中国古代太阳黑点考》《中西历合璧》等。其中《中国大地震目录》(又名《中国地震考》,法文原名是Catalogue des Tremblements de Terre Signales en Chine)是最重要的作品之一,该书是中国历史上第一本地震专著。

黄伯禄神父像

黄伯禄神父像

除了黄神父之外,这本巨著还有一个参与者,他来自阿拉伯半岛,他的名字被作为“合作者”写在该书第三部分。

六、阿方谢胡神父的参与

今天,我们能够再次阅读这本书,除了感谢夏鸣雷神父的钻研、黄伯禄神父的辅佐,以及当时土山湾印书馆的技术之外,还不能忘记一个人:那就是拥有伊拉克国籍的阿拉伯耶稣会士谢胡神父。

类思·谢胡(Louis Cheikho,阿语名为لويس شيخو اليسوعي)神父(1859—1927),原名拉扎格拉·本·优素福·谢胡(Rizqallah Cheikho,阿语全名为رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو)。

谢胡神父像

谢胡神父像

谢胡出生在土耳其东南部城市马尔丁(Mardin),父系家族有亚述人血统,保持迦勒底派天主教(又名加色丁礼天主教会,Chaldean Catholic Church,为天主教东方礼仪教会之一)传统,母亲是亚美尼亚人。9岁那年,他跟着妈妈去耶路撒冷朝圣时途经贝鲁特,本意是去探望当时在耶稣会主办的一个跨教派教会学校里读书的哥哥,结果他竟然执意要留下读书。正是在这里,他学习了法语、拉丁语、希伯来语、亚拉姆语等欧洲、近东的古典和近代语言,毕业后又决定继续入耶稣会深造。1874年,他在法国正式加入耶稣会,类思是他在法国耶稣会初学时改的名字,因为他将圣类思·公撒格(Louis Gonzaga,1568—1591)作为人生的榜样。

这位谢胡神父,真的可以称得上是“一代大家”。阿拉伯基督徒的身份优势,使他成了早期基督教中阿拉伯文字学的开山鼻祖,同时,他也是专门研究阿拉伯文化的东方学家。今天,无论是研究早期基督教的学者,还是研究伊斯兰历史的学者,都会引用他的著作。谢胡神父能用法语、阿拉伯语和拉丁语写作,主要法语作品有《伊斯兰前阿拉伯半岛上的基督教与基督教文学》(Le Christianisme et la littérature chrétienne en Arabie avant l'Islam),主要阿语作品有《十九世纪的阿拉伯文学》(الآداب العربية في القرن التاسع عشر)、《文学知识》(علم الأدب)等。谢胡神父还于1898年创办了圣若瑟大学的阿拉伯语刊物《东方》(Al-Machriq)杂志,100多年来,尽管学校院系几经撤并,主编几易其人,但该刊依然存在至今。

20世纪20年代的圣若瑟大学

20世纪20年代的圣若瑟大学

谢胡神父曾长期担任自己的母校——贝鲁特的耶稣会教会大学——圣若瑟大学(St. Joseph University,又名圣约瑟夫大学)东方学院院长一职,同时还将校内的东方图书馆(Bibliotheca Orientalis)充实成了近东最大的图书馆,在馆内收集大量珍贵的阿拉伯语尤其是前伊斯兰时期的作品。

今天的黎巴嫩圣若瑟大学东方图书馆内大教室

今天的黎巴嫩圣若瑟大学东方图书馆内大教室

七、穿越丝绸之路的伟大合作

和许多基督教早期的资料一样,这块《大秦景教流行中国碑》中有相当一部分由古叙利亚语写成。古叙利亚语又称亚拉姆语,和阿拉伯语、希伯来语都十分接近并属于同一语系,是古代中东的通用语言和波斯帝国的官方语言。《圣经》的《旧约全书》中有一部分是用亚拉姆语写的,历史传说认为,耶稣也使用亚拉姆语中的一种方言。从7世纪开始,阿拉伯语取代亚拉姆语成为中东的通用语言,但是至今亚拉姆语依然在叙利亚、黎巴嫩的少数阿拉伯基督徒社区中保留。由于懂得亚拉姆语的人在现代社会已经为数不多,至今在西安碑林博物馆的解说词中,该碑的古叙利亚语部分仅是被笼统地解说成“一些人名、职位名”。

谢胡神父从小成长的加色丁礼天主教会正是少数依然保留亚拉姆语的基督教社区之一,因此谢胡神父同样通晓亚拉姆语。

夏鸣雷神父撰写该书时,并不满足于只解读中文部分,还通过测量原文高度和长度的方式,发现之前参与将亚拉姆语翻译成拉丁语的两个人——德籍耶稣会士珂雪(Athanasius Kircher,1602—1680)和黎巴嫩东方学家阿塞玛尼(Giuseppe Simone Assemani,يوسف بن سمعان السمعاني,1687—1768)翻译时拿到的亚拉姆语版本可能并不完整,而关于其中邓玉函(Jean Terrenz,1576—1630,瑞士籍)的法语翻译,夏神父全文引用。其中邓神父自己也在信中说明,由于景教与天主教在礼仪上有所不同,他对于某些专有名词并不理解,只能音译。为了完整地翻译出亚拉姆语部分,夏神父通过耶稣会里昂省联系到当时在黎巴嫩圣若瑟大学图书馆任职的谢胡神父,将远在千里之外的碑文翻译任务交给他。

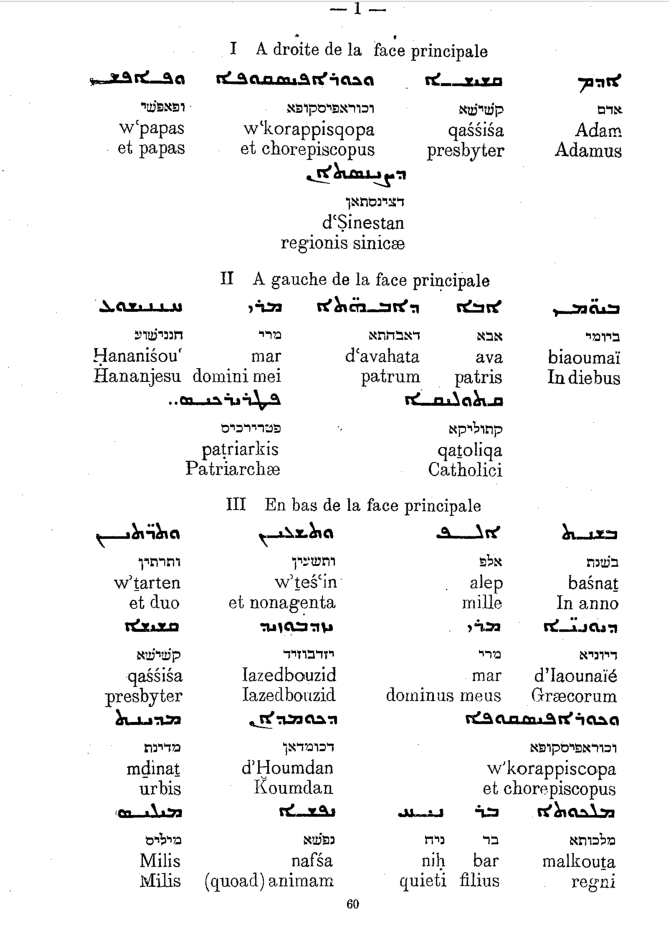

《大秦景教流行中国碑》的亚拉姆语碑文一共分为五个部分,分别位于碑的正立面左侧、正立面右侧、正立面下方、左立面和右立面,其中正立面左侧、右侧、以及下方右半部分写明了该碑的撰写人、撰写时间以及立碑原因,正立面下方左半部分、左立面和右立面则为景教神职人员的亚拉姆语姓名(部分有相应的中文名相对照)和职位,并按照职位排序。夏神父将碑文的亚拉姆语部分分成六个拓片从上海徐家汇寄往贝鲁特。

收到夏神父的拓片之后,谢胡神父进行了认真地比对。由于现代亚拉姆语与古代亚拉姆语有一定区别,为了让自己的翻译更加准确,谢胡神父查找了梵蒂冈所藏的同时期亚拉姆语拓片,对其中涉及的人名、地名等进行了对比和辨识,最终将碑文中的亚拉姆语部分逐字翻译成希伯来语和拉丁语,并在最后将成段的亚拉姆语集中翻译成法语。

谢胡神父的翻译,第一行为亚拉姆语原文,第二行为希伯来语对照词,第三行为亚拉姆语音译,第四行为拉丁语对照词

谢胡神父的翻译,第一行为亚拉姆语原文,第二行为希伯来语对照词,第三行为亚拉姆语音译,第四行为拉丁语对照词

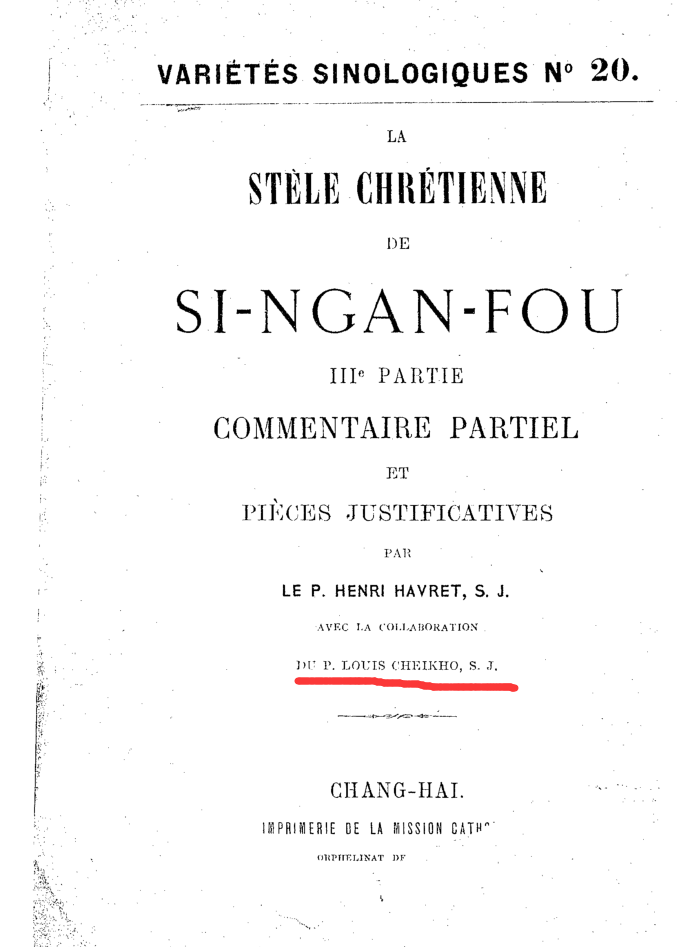

《西安府基督碑》第三部分版权页,划线部分为谢胡神父的名字

《西安府基督碑》第三部分版权页,划线部分为谢胡神父的名字

经过实地对比,谢胡神父翻译的《大秦景教流行中国碑》亚拉姆语部分为碑文上的叙利亚语全文完整部分,该翻译版本被中外交通史家冯承钧(1887—1946)全文引用在自己的《景教碑考》中,并按照谢胡神父翻译的拉丁语和法语版本再翻译成中文。

如今,100多年过去了,该书的三位作者夏鸣雷神父、黄伯禄神父、谢胡神父早已作古,出版该书的土山湾印书馆也已经进入了历史的尘埃中。但是无论作为照相石印技术的见证,还是跨越丝绸之路的伟大合作成果,这本《西安府基督碑》都将载入史册,和《大秦景教流行中国碑》一起名垂千古。

(作者系徐汇区非物质文化遗产保护办公室助理馆员)

技术支持:上海江帆网络科技