盛毓常是中国著名政治家、企业家和慈善家盛宣怀的长房盛昌颐的长子,在老太爷被任命为太常寺少卿时的年头出生(1897年3月),因此取名为毓常。建国前一直居住在上海,其父亲四十多岁就去世了,在盛宣怀去世分家时,盛毓常作为大房独子(该房其余六人均为其妹妹)分得了一大笔祖父的遗产。但是到了建国前夕,毓常这一家早已衰落不堪。其中时局的变化是主要的,但是其个人的一些作为也是原因之一。

至于盛毓常的几场诉讼案,有的与此有关,有的能从中了解盛毓常的为人处世,并从中可以了解当时曾居住在今徐汇区衡山路的大致时间,因此聊述一下。

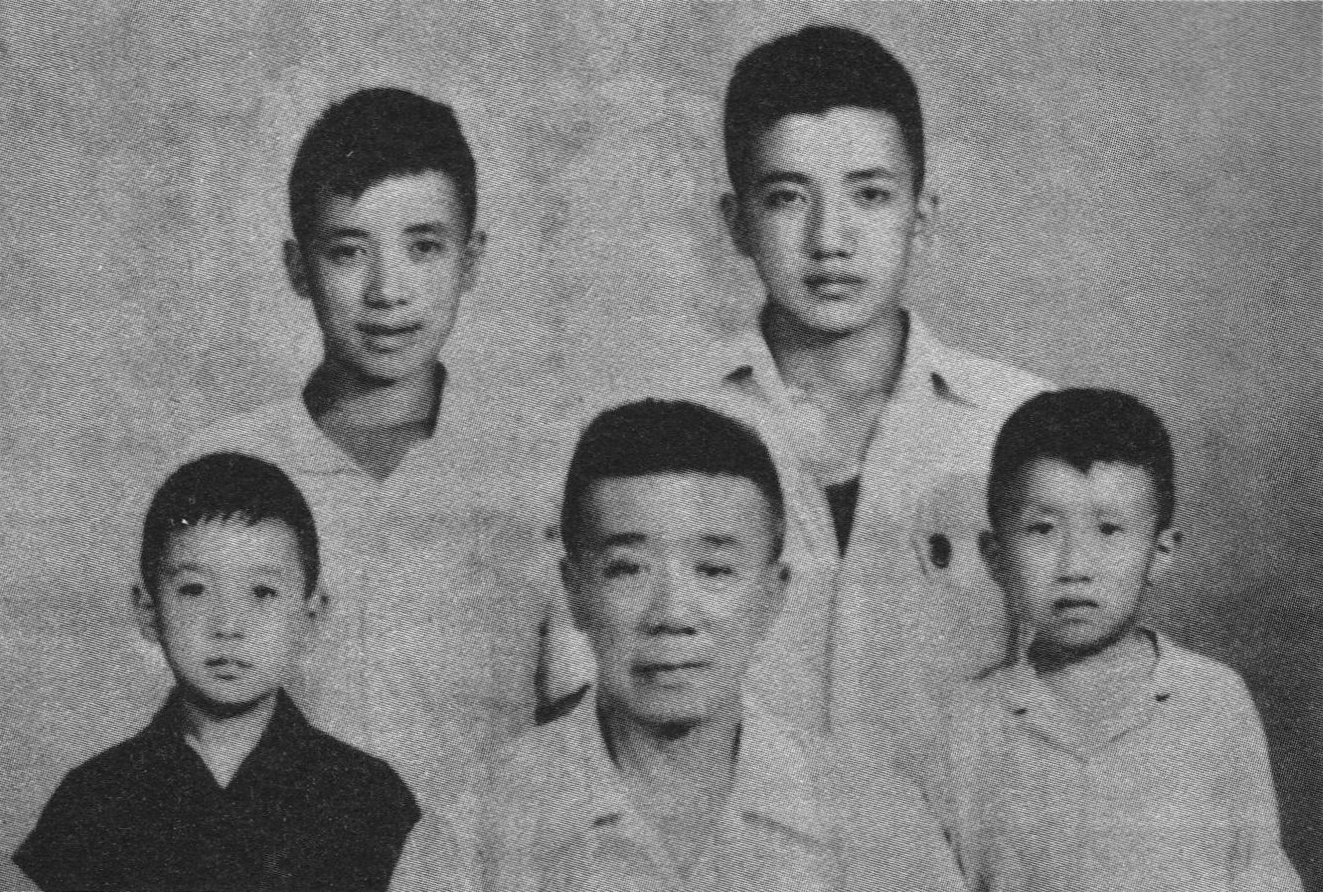

盛毓常与他的四个儿子

盛毓常与他的四个儿子

被庶母控告于法庭

盛毓常的父亲盛昌颐有名分的老婆至少有宗氏、陈氏、沈氏和殿氏。1929年2月上旬,沈氏聘请董俞、张鼎等律师向上海地方法院检察处起诉,控告盛毓常遗弃不养,要求惩办。在这个过程中,法院多次传唤盛毓常,盛都没有理睬。经过盛沈氏多次告状,并要求法院下令拘押被告,盛毓常于是在该月13日具状回复,声称:“对于沈氏无抚养义务及遗弃之可言。”上海法院认为:因为盛毓常一再对传讯采取抗拒的态度,这样就无法进行双方的控辩,从而也就不好结案。要求一定要把传讯文件再次确定送到盛毓常手中,然而还是没有结果。于是盛沈氏的律师除了增加盛毓常“吃食鸦片”一项罪名,还向法院施压,要求因“毓常抗不到案、改传为提”,就是要采取强硬的措施,把盛毓常拘押。

法院检察处采纳了该项要求,派出法警和原告前往被告住所准备拘押,可是在住所处,突然有一个叫李叔的下人,恃强抵抗,干扰法警的拘押公务,被告趁机从该住所逃离。原告认为要赢得官司,首先要将被告拘押到法院,要将被告拘押,必须知道被告的藏匿地方。经过一番努力,终于查悉被告匿居法租界贝当路(今衡山路)某号门牌。原告要求法院能够派出法警,同原告严密前往,到获悉的地址处去拘提;如果被告还是抗拒不到案的话,那就请上海法院转呈江苏省政府通缉,归案法办。后来结局如何,因无报道,也就无法告诉各位读者。一般来说,假如较长时间找不到人的话,盛沈氏会因盘缠用尽,无法久留而离开上海,此事也就会不了了之了。

看到这个案例,想到那时盛毓常在闸北乌镇路一带搞房地产开发。在20世纪二三十年代,这是一个很赚钱的行业。盛毓常在那里利用继承而来的几亩地,另外再买进部分土地,从英国朋友那里找来了相关的图纸,还请当时上海有名的规划师、建筑师,参照英国的图纸进行规划设计,先后在那片土地上建造了360幢公寓房,分为毓常总里、毓常东里、毓常南里、毓常北里。楼与楼之间排列有序,车道与便道都用水泥铺就,每一幢楼的建筑面积虽然远没有今天这样的规模,但在当时的上海,已是显赫一时的房地产项目了。盛毓常通过出租公寓房的方式来获取收益。据称,房子造好要出租营业了,毓常的奶妈丁氏就说:“这么一大片房子,得找个可靠的人来管理,就让我二女婿来帮你管吧。”毓常不好意思推托,只好交由她女婿去管。可是几年下来收到的房租,盛家一个钱也没拿到,都被这位“可靠的人”挪用掉了。后来由“毓常地产经理处”管理,也没有管好。从被庶母控告于法庭的案例看,连庶母赡养费一点都不考虑的人(此事的对错,因没有详情,这个笔者无法也无意做判断),这么大的物产,就会这么轻易“不好意思推托”?恐怕是真心相信了奶妈的话,相信了那个丁妈的二女婿。

被道士之女严双琴所诉

1933年初,盛毓常被严双琴所诉案在报刊上连续不断地刊登出来。大致情形是:本地人道士严鸣翰与严瞿氏夫妇和其女儿严双琴,聘请董俞、张志譲两律师代理,在第二特区法院起诉盛毓常诱奸和遗弃等情。严双琴,宣统元年十一月初六日(1909年9月24日)出生,和其父母一直居住在上海康脑脱路(今康定路)金司徒庙二弄内。1927年,盛毓常也住在该弄。那时未满十九岁的双琴,还在上学读书,进出都经过盛毓常住宅。盛见她容貌不错,经常叫他的账房薛汉云女士借故去严家,与双琴接近并由薛邀请严到盛家游玩。这年秋天,严与其母到永安公司购物,盛亦同至该公司,并购买精美手表一只、香水一瓶,连同发票,放在双琴面前而去。以后盛就与双琴开始来往,咖啡馆小食,电影院看电影,乘汽车兜风等。两人不久就在沧州饭店发生了关系,之后这种关系保持了一年多。1928年冬,盛毓常因刑事被控,逃匿而去,离开了康脑脱路住宅,两人也就结束了这种关系。到了1930年5月,两人又相逢,盛把辣斐德路(今复兴中路)辣斐坊三十二号房屋租予严双琴居住,有空时盛毓常就来同住。据原告称,不久,“被告即与其妻之外甥女同出同归,关系不明,人言籍籍。对双琴日渐疏冷,至本年七月间,被告所有国富门路一百三十号出租之屋,因租期届满,由双琴搬入,被告竟由疏冷而变为弃置不顾。迨双琴亲赴其宅探问,始犹周旋,后竟不理,投函相询,亦置不答。经双琴委律师去函诘问,被告乃委其友牛门面托俞素畦女士,向双琴调解,愿给三千元,解除关系。当经双琴答以受屈失身,岂金钱所能了事。惟念双琴良家闺女,素承家教,不幸家与被告为邻,竟受其骗,始乱终弃,事实昭彰,双琴恨之切骨,泣诉无门,乃被告实犯刑法第二五七条第一项之和诱罪及第三一零条第一项之遗弃罪,请求依法论罪”。

被告方面所延请的裘汾龄律师提出答辩:被告并没有“和诱”(诱奸)原告。当时两人都居住在一条里弄里,是“双琴羡被告翩翩多金,始则目送神移,来相勾引,继复亲笔来信,约地求晤,情致缠绵,不堪卒读”。被告正值青年,终被颠倒,十一封来函犹在。辣斐德路房屋,是双琴托她姐夫郑士樊(现因绑架浦文汀等案,业已判处无期徒刑)代为租赁,故盛毓常对于该屋地址,初尚不知详细,有双琴来函可证。今年七月间,双琴未征毓常同意,擅自迁入国富门路(今安亭路)。盛与双琴感情并未丧失,只是因为她的亲戚犯有绑票案,经盛劝她脱离不肯,所以疏冷。但被告二月之间,还给她一千数百元费用,并没有不顾赡养的事。

法庭方面对于这个案件,希望双方和解。4月25日开庭后的报道称:“住法租界贝当路一号前清公保盛杏荪之孙盛毓常,前被住在康脑脱路本地人严鸣翰、严瞿氏与女儿严双琴,同延董康、张志让律师等代理,在第二特区地方法院以刑事自诉诱奸双琴日久遗弃等情一案,于本年一月二十三日下午,曾奉刑庭长王纲煦一度开庭传讯,谕盛交随传随到铺保,着双方出外和解,改期再核各情,已志前报。此案现因双方争持迄今,尚未解决。”并称,法官仍希望男女和解。实际上双方已经有了和解的意愿,只是在一些条件上未能达成一致而已。到7月21日晚上深夜一时,盛毓常亲至国富门路130号严双琴寓所(该屋系盛家产业),邀她同返贝当路宅内同居。严在睡梦中被叫醒,开始不敢开门,盛立在房门外说了一番会诚意对待的话,双琴启门。两人经过长久的谈判,双方的误会基本消失。对于回贝当路住宅的事,相持到天明6点,严才同意。到了贝当路住宅后,盛非常希望她住下,但是严认为:该宅内,已有老二、老五两妾,所以不愿居住。最后两方约定双琴仍居国富民路(即国富门路),由盛每月给生活费若干。说妥后,双琴始返自己寓所。临走时,盛叮嘱双琴速把控案撤掉。

综合上述两个案例看,盛毓常居住于贝当路一号大体上始于1929年年中。

“严双琴案方了 林玉金事又起”

1933年7月26日,严方撤回自诉。在第二特院法庭,法官当庭询问双方是否和解,在听到肯定答复后,即判决“本件自诉不受理”。双方在判决书上签字后,也就意味着该自诉案就此了结。一年后的11月24日,报刊上刊登了上述文字,盛毓常又被诉犯遗弃罪。

此次起诉他的是广东女子林玉金,廿七岁。早年在粤妓院为妓,于十六岁时,经苏石痴之介绍,嫁给盛毓常为妾。至1925年十九岁时,自称被盛之姬妾挤轧,签立笔据,离开盛家,脱离与盛毓常的关系。但是脱离后,因为生活艰难,于是入大沪舞场当舞女。“一二八”沪战后,盛往大沪舞场跳舞,与林女遇见,廻念旧情,盛又给资200元,重收覆水,租赁霞飞路(今淮海中路)二百九十一号,按月给予生活费用,并常常前往同住。还把以前所立笔据取销,答应林暂住一阵之后,再接到宅内同住。到了1933年4月,盛见林女所患肺病加重,于是绝迹不去,对日用费亦断绝不给。而林女屡次找盛,都难与见面。从此,恨盛喜怒无常,于是延请华懋生律师等代理具状特二法院刑庭,对盛毓常提起遗弃罪之自诉,请求依法讯办,并附带民诉。到第二次庭审时,原告病情加重,只能由人扶伴而来。在法庭上,被告承认娶自诉人为妾,当时出资三千元,1925年林自愿无条件脱离而去。“一二八以后,外间时世不好,我在家深居简出,从未到过舞场。”对于法官提出“命你外出和解的”,盛称:“上次开庭之后,我屡接恐吓电话,代理律师亦接到恐吓信,因之无从进行和解。”法官问:“自诉人现在病至这样状态,你能于道德上援助她么?”盛表示:“她有种种不利于我及恐吓,故不愿援助。”至此,法庭传讯原告证人,坐实了盛与林玉金曾在霞飞路二百九十一号同居过的事实。自诉代理人华懋生律师等称:被告既与自诉人恢复旧地位而同居,那么自诉人“妾”的地位仍在。被告见自诉人患病如此之重,竟弃之掉首不顾。若旁人见自诉人病至如此,无依无靠,于道德上、人情上亦应援助救济之,何况是被告耶?所以被告应负刑事责任,请求依刑法三百一十条第二项遗弃罪判处被告罪刑。1935年5月9日,特二院刑四庭判决:盛毓常对于无自救力之人,依法令应扶养而遗弃。处有期徒刑六月,缓刑二年。事后双方均表示不服要上诉,不过好像没有什么改变。

家道衰落与盛毓常的作为

在1927年的时候,盛毓常曾与第一任妻子离婚,也曾有过一场诉讼,那时家产据称有二百四十万两。建国前夕,却是恐怕连“自己的孩子也养不起了”。主要的原因是日本人发起的战争,使得盛毓常在上海闸北所建造房屋基本毁于战火;去日本展览的300多件珍贵文物也无奈地留在了日本,最后不知去向。但盛毓常个人的能力和作为恐怕也是其家走向衰落的原因之一。

与盛毓常同父异母的五小姐盛佩玉在《盛氏家族 邵洵美与我》一书中说:“哥哥回国后,无所事事,这也难怪,父亲早亡,祖父又死了,没人提携,他也好像得了家族传染病,沉溺在烟色之中。”上述的两件诉讼案不是都和“色”有关吗?不仅花费了钱财,更重要的是没有了一个好的声誉。在林玉金诉讼案中,有报道说“查盛毓常前因姬妾事曾托律师涉讼法庭,有案可查。现据被告自称,尚有姬妾四五人之多,足见被告依仗金钱势力,以女子为玩物,此种行为,应当重究。”

在一些生意上面,不知是不懂还是过于轻率。比如1936年5月,被新沙逊银行诉之第二特院。原告代理蔡律师称:“被告于民廿二年九月十五日,以法册道契及英册道契等不动产,向原告抵借洋廿七万洋,定期二年,限至廿四年九月十五日期满,周息八厘,双方订有合同,呈鉴。岂知被告逾期不还,且自廿四年三月十五日起,停止付息,并由原告代垫去保险费一千七百三十四元六角五分。应请庭上合并讯追利息自廿四年三月十五日起至诉讼终了日止,如数清偿。……又原被告双方订立合同时,以银元计算,现在以法币核计,应请准予原告保全合同内抵押银元之条款。”借钱逾期不还,也不到庭,结果只有一个“输”字。1937年1月又被广东四会人吴召记、吴李氏告上特一法院,罪名是滥发支票。

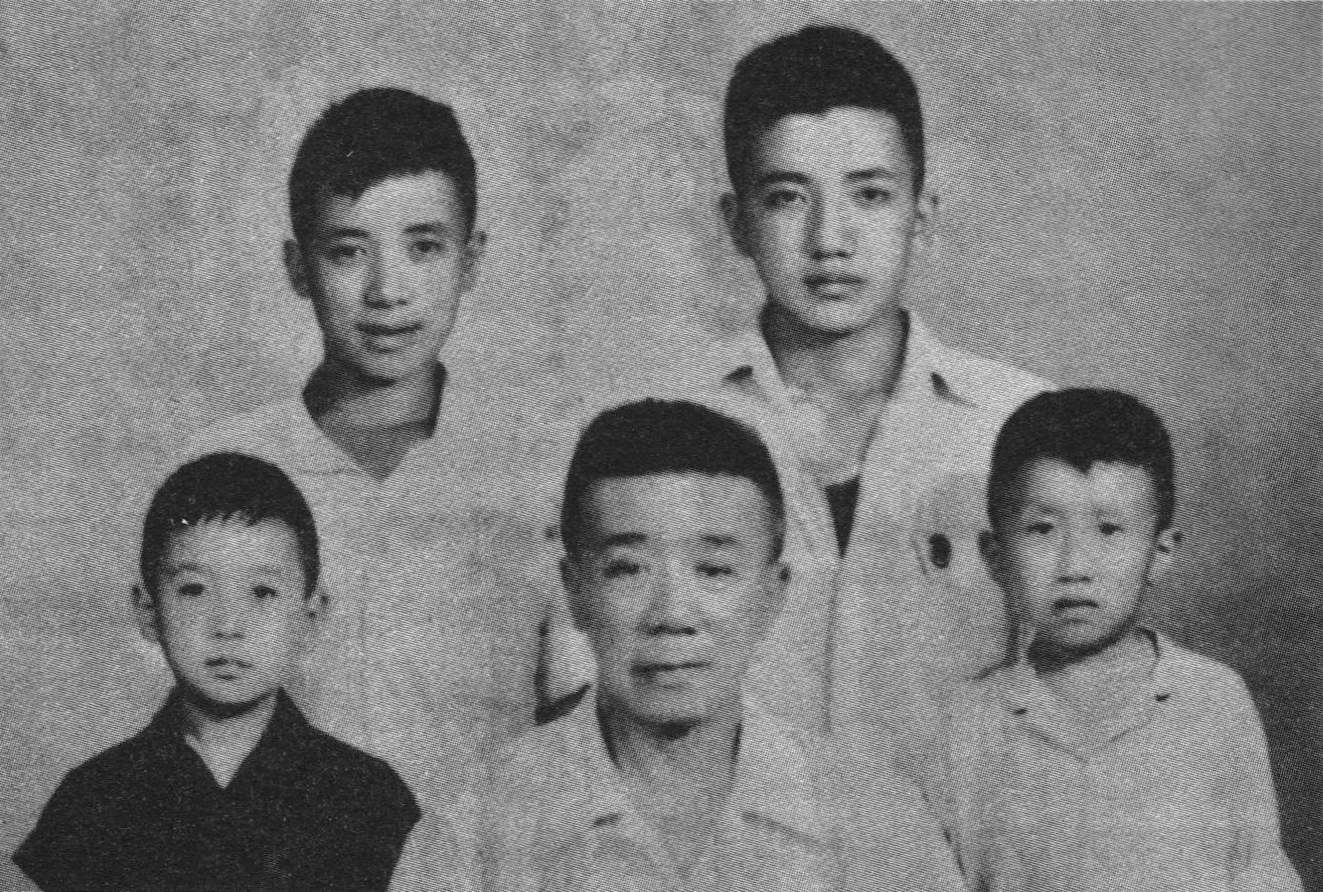

1939年6月17日《申报》报道:本地女子姚妹妹,年华十九,家居法租界贝当路一号。家中富有,曾肄业于某女校。惟姚酷爱摩登,平时喜欢结交男友;各大舞厅常常可以看到她,辄留连往来,常常至黎明才归家。以致遭致外间议论纷纷。这件事情被她双亲知道后,前天晚上加以申斥,禁止她外出。姚遭此打击,抑郁寡欢,遽萌短见。昨天早晨九时点,背人偷偷服下生烟片。后经家长发觉,雇车送往医院施治。因中毒很深,性命垂危。据此可见1939年中,贝当路一号已经不是盛毓常的住所,所住的人“家中富有”,那该住宅被盛卖掉的可能性很大。盛毓常的儿子盛承懋曾说:1941年8月21日我出生于上海,出生不久,我们家就因经济境况不行,由原先麦阳路(华亭路)的花园洋房搬至霞飞路(淮海中路)的多层公寓。以此来看,从贝当路搬出后,居住于现华亭路。至于贝当路一号,1940年代后期的《行号名图录》上没有该门牌号,但该图上有一个错误,东平路衡山路东南转角处的房屋标为“71”。从整个东平路编号看,应该是10号。现在该处房屋有三个号码:东平路10号,衡山路1号、3号。我觉得这幢建于1920年、西班牙风格的建筑很可能是当时的贝当路一号。

1940年代后期《行号名图录》上的东平路与衡山路(71号、3号位置)

1940年代后期《行号名图录》上的东平路与衡山路(71号、3号位置)

衡山路1号、3号今貌

衡山路1号、3号今貌

(作者系原上海市历史博物馆研究员)

技术支持:上海江帆网络科技