近代中国教育的现代化,很大程度上要归功于近现代进步思想家的教育启蒙和实践推动。张元济就是近代教育思想家和实践家的著名代表人物之一。

张元济40岁时像(1906年)

张元济40岁时像(1906年)

张元济的人生主要活动轨迹跟其本身的教育思想发展有着相辅相成的关系,正是其本人教育思想的发展与转变导致其人生轨迹的转变,其人生轨迹的转变也带来了他对教育理念的进一步认识和实践。他大力推崇国民教育的思想和教育近代化的实践,推动了中国近代化的进程。

张元济的国民普及教育思想

1898年的秋天,戊戌政变失败之后,张元济苦心经营的“英才教育以救国”的梦想也随之覆灭。于是,他离京南下,来到上海,从此与这座正在崛起的大商埠结下了不解之缘。

张元济到达上海后,应盛宣怀的邀请,出任南洋公学(今上海交通大学前身)译书院院长。张元济在京师的时候就对译书之业有着浓厚的兴趣,当时他深感“政学新理有用之书”极度匮乏,一再敦促汪康年等《时务报》同仁从速译西洋“新出紧要图籍”。盛宣怀的邀请正合他意,因此慨然应允。

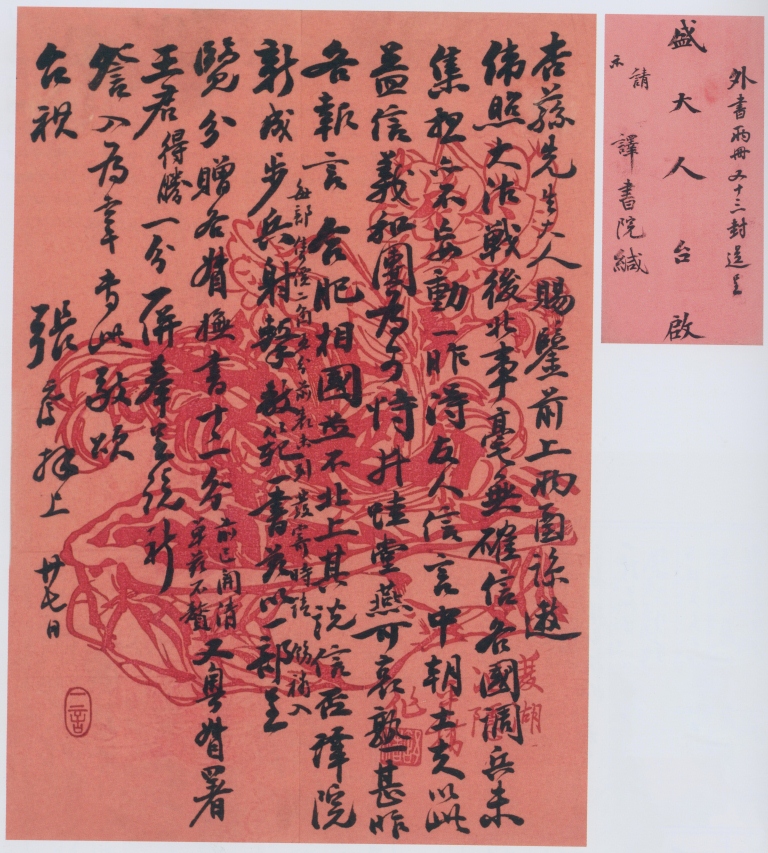

南洋公学译书院主事张元济致盛宣怀函

南洋公学译书院主事张元济致盛宣怀函

南洋公学译书院是南洋公学附属的专门从事翻译和刊印西洋书籍的机构,创立于1898年,最初院址设于虹口,同年秋天迁往提篮桥。译书院设立之初,曾聘日籍顾问多人,并选拔一批能译、能文的学生,将公学图书馆购藏的东西各国新书,择要翻译,陆续刊行。张元济担任院长之后,即开始筹划译印现代西方重要的政治、法律、理财、商务等方面的著作。

张元济在南洋公学留影(1900年)

张元济在南洋公学留影(1900年)

随着时间的推移,社会交往的扩大,对时局与教育研究的深入,以及具体教育实践的展开,张元济的教育思想也逐渐发生了变化,即由原来的“英才教育”转向了“国民普及教育”。1901年10月5日,他写给盛宣怀的《广设学堂条陈》,已非常明显地表露出教育思想上的转变。在这个条陈中,他已不再把国家的前途和民族的命运寄托在少数“英才”的培养和造就上,而是着眼于世界发展趋势,把国家前途与“国民之意想”结合起来,将希望寄托于国民整体素质的改造上,条陈中这样写道:

国家之政治,全随国民之意想而成。今中国民智过卑,无论如何措施,终难骤臻上理。国民教育之旨,即是尽人皆学,所学亦无须高深,但求能知处今世界不可不知之事,便可立于地球之上。否则岂有不为人奴,不就消灭者也。今日世运已由力争而进于智争。力争之世,不必开民智也,……;智争之世,则不得不集全国之人之智以为智,而其智始充。中国号称四万万人,其受教育者度不过四十万人,是才千分之一耳。且此四十万人者,亦不过能背诵四书五经,能写几句八股八韵而已,于今世界所应知道之事茫然无所知也。

由此可见,此时的张元济已经转向提倡“国民普及教育”。他指出:中国有四万万人,真正受过教育的不过四十万人,而且这四十万人也不过能背诵一些四书五经,写几句八股文罢了,对世界大势及个人所必须知道的事务“茫然无所知也”。要在民智如此卑下的国家推行国家制度变革,是难以成功的。只有从最基本的“国民之意想”进行改造,才能提高国民整体素质,才可能构建现代化的国家制度。也只有如此,我们的国家和民族才可能摆脱被消灭的命运,真正走上现代化的道路。

提倡国民普及教育并非当时张元济的独创理念。不同的是,张元济不仅是一个“国民普及教育”的倡导者,而且是一个对这一教育思想的实践者。他后来选择文化出版作为自己的终身事业,其根本原因就在于“出版之事可以提携更多国民”。也正是因为如此,张元济开始放弃南洋公学事业,切实转向文化出版事业。1901年4月25日,严复在一封写给他的信中说:“此时外间欲办报馆、译局者甚多,……而昨得公来书,亦云拟于海上集巨股为此。”这说明他已经有将其事业转向出版的打算了。“盖出版之事,可以提携多数国民,似比教育少数英才尤要。”可见,此时的张元济已经认识到普及国民教育的根本要义了。

自1901年起,张元济就开始“编译书报”以开发民智,在这一选择的背后则是他教育思想的深刻变化,即从“英才教育”变为“国民教育”。在他看来,只有对全体国民进行以现代科学知识为内容的教育,才能真正唤起国民沉睡的主体意识,担负起天下家国之责,使得国家摆脱任人宰割的命运,从而走上现代化之路。如果说《外交报》只是他“编译书报”活动的最初尝试,那么最终加盟商务印书馆则是他“国民普及教育”思想的全面展开。“扶助教育”和“昌明教育”,即对国民进行全方位的文化启蒙,也就成为张元济后半生的主要教育思想。

加盟商务印书馆后与教科书的革命

张元济的加盟是商务印书馆发展史上的一个重大转折点。在此之前,商务印书馆虽已出版印制过若干书籍,但整体上仍以印刷为中心,印书不过是副业,所印的书籍也不成系统,与正规的出版社差距很大,可以说,这时候的商务印书馆仍然是一个手工作坊式的印刷机构;在此之后,张元济充分利用个人地位和声望为商务印书馆搭起了一架知识界、政界特别是教育界的桥梁,为其确立了以“扶助教育”为核心的出版宗旨,制定了一整套切实可行的编译计划,并发动和凝聚了一批“以编译书报为开发中国急务”的“维新志士”,正如他在《涵芬楼烬余书录·序》中称:“余既受商务印书馆编译之职,同时高梦旦、蔡孑民(元培)、蒋竹庄(维乔)诸子咸来相助。”还有杜亚泉、庄俞及邝富灼和陆尔奎等人,同时还聘请了日本教育家小谷重、加藤驹二、长尾桢太郎为顾问。这一批人的共同特点就是都热衷西学且富于新知。由此,一个阵容强大且充满新知活力的编译所得以组建成功,张元济也由此一步一步地将上述出版计划变为现实,商务印书馆也由此发展成为近现代中国著名实业机构。

抗战中的商务印书馆外景

抗战中的商务印书馆外景

20世纪初期,随着科举制度的废除,新式学堂得到推广,国民普及教育的任务随之而来。张元济认为:“今欲教育普及,必须教科书籍日出不穷,方能达此目的。”因此,他担任编译所所长以后,首先设立国文、英文、理化三部,选贤任能,着手教科书的编纂。可见,张元济深知教科书与教育、出版之间的密切关系。他曾在加入商务印书馆后不久发表的《答友人问学堂事书》中明确提出“速自编译”适合我国少年儿童接受特点和认知规律的新式小学教科书,其中写道:“童子于入学之始,脑质空灵,先入一误,始终难拔,无论洋文课本宜自编纂,即华文教科书各教会学堂所刊者,大都以阐明彼教为宗旨,亦取径迥别,与中学绝无关合,愚意均不可用。最上速自译编,其次则通儒取旧有各本详加改订,虽未必佳而流弊要较少矣。”因此,在《学堂章程》颁布之前,张元济即未雨绸缪,先约请杜亚泉编童蒙教科书《文学阶段》,继而又聘夏曾佑编《最新中学历史教科书》。经过近半年的编写、修改,《最新小学教科书》中的第一门《最新国文教科书》第一册完成了,后经详细校订,于1904年3月正式出版。这本书的特点是“生字笔划由简至繁,由单字而单词,再成句。第一册最长的句子以五字为限;第一册不出现虚字,取材规定由已知到未知,以儿童身边的事物为主,不取外国、古代故事。花草瓜果,按课本进程和时令选事遣词”。而且为增加儿童阅读兴趣,帮助儿童理解和记忆,还精心选配了很多插图,并附习字帖,为学生示范。初版4000册不久就销售一空,一时洛阳纸贵。

此后,张元济又率领编辑部成员陆续编辑出版了一整套初等、高等小学教科书,除国文外,还包括修身、格致、笔算、珠算、中国历史、中外地理、理科、农业、商业等等,共16种78册,销往全国。1906年清政府学部第一次初等小学教科书暂用书目,共计102册,商务印书馆版《最新初等小学国文教科书》等54册入选,占到一半以上。1902—1910年,其中有的教科书销量甚至达到30万册。1907年,一传教士称:“到目前为止,获利最大的是商务印书馆,其编译的优良教科书,散步全国。”其影响之大,晚清各书局中实无出其右者。著名教育家蔡元培也曾参与设计最初的教科书编纂计划,他对此书的编纂过程及价值也有赞许:“……教科书以外,又有教授法参考书,非学生所需,售数远逊,然亦尽心尽力以为之,以是出版后大受教育界之欢迎。而同业之有事于教科书者,度不能以粗觕之作与之竞,则相率而则效之,于是书肆之风气,为之一变,而教育界之受其影响者大矣。”

商务印书馆出版教科书在社会上获得成功后,教科书也就理所当然成为其主要业务和主要利润来源之一。民国时期,商务印书馆的教科书销售量更加惊人,单小学国文教科书在10年中就销售了七八千万册。此后,商务印书馆几乎每年都对教科书进行修订和新编。1909年,初小和高小均改为4年制,依照部章将“最新教科书”改为“简明教科书”。1911年应单级教学改革,“新编简易课本”改为“单级教科书”。1916年,又编辑“实用教科书”。1920年,采用白话文和新式标点符号及分段法编辑“新法教科书”。1923年适应“六三三”制,编“新学制教科书”。所有这些教科书都配有相应的教授指南和教员用书。对于这些教科书的组织编写、校对、出版和发行,张元济无不身体力行,亲自参与,甚至对教科书中的个别词语,都提出自己的参考意见,体现了认真和执着精神。

此外,在编辑教科书的同时,商务印书馆还采用张元济的建议,编辑和出版了各类辅助教学的图书和工具用书。辅助教学图书有“儿童教科书”“童话”“通俗教育化”“通俗教育幻灯画”等等。教学工具用书是商务印书馆又一大工程,为充实力量编辑这类工具用书,编译所增设了“国文字典委员会”“英汉实用字典委员会”等编译机构。商务印书馆出版的工具书也比较多,如《学生小字典》《京华大字典》《新华新字典》《汉英类辑字表》《辞海》等。这些学习工具书是当时社会各界人士的案头必备之书,其中《袖珍英华字典》等在当时中学生中几乎人手一册。此外,商务印书馆还编辑出版了《东方杂志》《教育杂志》《小说月报》《学生杂志》《妇女杂志》《英文杂志》《英语周刊》《少年杂志》《儿童画报》《儿童世界》等刊物,不但为广大的中小学生学生提供了优质的读物,也使得社会各界人士开阔了眼界。

张元济的人格教育思想与修身教科书的编纂

在主持编纂教科书和传播新知新学的过程中,张元济表现出对人格教育的特殊关切。他认为,一个国家的文明和野蛮,取决于国民知识与道德的高低,要增进国民的文明程度,就必须使尽可能多的人接受教育,所谓“一人知学,则一人智;十百千万人知学,则十百千万人皆智”,所以“教育者谋普及”。他还认为,新教育培养出来的人如果仅仅拥有新知新学而在人格上站不直东倒西歪,那么这种新教育仍然是失败的,并无补于“智争之世”。所以,张元济在提倡国民普及教育时,特别强调知识与道德一样重要,两个都不能忽视。

为此,他还与高梦旦、蔡元培一起分头编写了一套《最新修身教科书》,其中《最新初等小学修身教科书》及《教授法》20册,由他本人独立编校。这套以人格关怀为主题的修身教科书“采取古人嘉言懿行,足以增进民德、改良风俗者依次编入,由浅及深,循序渐进。末数册于爱国、合群尤为再三致意”。该套教科书在“编辑大意”中申明:“人之恒言曰德育、智育、体育,诚哉德育为万事根本。无古今,无中外,一也。我国往籍之言道德者,不可胜数。然高深之理论,奇特之事迹,非乳臭者所能骤几。本编采取古人嘉言懿行之切近者,以为模范。间借寓言以启发其兴趣,而为惩劝之助,或亦言德育者所不弃欤?”

重视修身是中国由来已久的教育传统,《礼记·大学》中言及“欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身”“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”,只是修身的内容因人因时而有所损益而已。张元济所讲的修身与传统以纲常礼法为本的修身教育有本质上的区别,也与清政府1904年颁布的《学务纲要》中规定的学生品行“处处皆以理学为本”有所区别。在这套教科书中,张元济根据少儿的接受心理,“由浅及深,循序渐进”,第一册全用图画,没有文字;第二册至第四册每课一图;第六册以后文字增多,图画减少,但每册图画至少有10幅左右。这种图画配文字的形式在当时是十分新潮的,当然,更令人耳目一新的还是教科书的内容。这套教科书共有200课,讲了300个故事,除了激励学生自信、自立、自奋、自强、坚忍不拔、奋发向上外,还要求学生“戒迷信,勿信鬼神”、谦虚谨慎、严于律己、宽于待人、团结友爱、勤俭节约、讲究卫生、热心公益、廉洁奉公、急公好义、公平正直、奉行平等博爱之道。他指出,人与人之间虽有“智愚强弱,贵贱贫富”之别,但同样是人类,自然都有“不愿受凌之意”,教育学生不要因为人有贫富贵贱而厚此薄彼,甚至“以我之智强富贵凌彼愚弱贫贱”,因此,他在教科书中特别标识“博爱之道”与“博爱之心”,然后才有笃厚慈善之事。具体到男女夫妇之道,他尤为批判了传统的节操观,他认为“节操二字,男女一也”,绝不是单方面的;主张男女缔结婚约,“以终身不改为目的”,只要不是暴戾凌虐,大远人情,“夫决不能无故而弃其妇,女亦不能无故而弃其夫”,男女之间的权力和义务是平等的,应当相互敬重。和高梦旦、蔡元培一样,张元济也赞同“男子不娶妾,男死后女可改嫁”和“夫死再嫁,礼所不禁”等等。张元济关于修身教育的内容虽都来源于历史和当时的社会现实,但跟历史却有着截然不同的区别,即他不再是简单地接受和传授传统的道德价值观,而是有选择地加以继承和扬弃,着眼于培养国民的现代公民意识,于“斟酌取舍之间,皆足见其精审”。

此外,张元济还强调除了平等博爱之外,这套教科书还包括教授法,“于合群、爱国尤为再三致意”。

“合群”是19世纪末传入中国的“群学”(社会学)中的理念。群与独相对立,独是弱而无力的,要有力量就只有合群,这是当时社会上代表新知学派主张的一种主流社会意识。张元济所主张的“合群”,即人群而成家,群而成郡县,群而成国家。“人之群,以国为最大”。一个国家如果人人各顾各的私事,就像一盘散沙,“不能合力以为国”是没有力量的,无法自处于“智争之世”。只有“合全国之人以谋国”,“由一家相亲和,以推之于一州县、一省,而至全国皆同心合力如一家然”,国家和个人才能安固,“决不能离国家而求个人之安固”。他把“合群”的理念引入修身,说明了他认为人在“群”(社会)中应有遵循的规范和准则,特别是人的社会责任,以及人在社会关系中的道德原则。《教授法》中这样写道:“人既能相群而成社会,于是有社会之道德。所谓社会公德者,即社会道德也。”在国家生死存亡的特殊历史背景下,所谓社会公德者,其目的就是激起广大学生群体的爱国之心。他认为,国家的命运与国民的爱国之心厚薄密切相关,“一国之中,无论为士、为农、为工商,必人人有爱国之心,而后国将亡而可存,国虽亡而可复”。因此。他告诫学生,“今诸生皆为中国人,则必时时以爱父母之国为心,而永久不变”,只有这样称得上是“国民”,才称得上是“爱国之国民”。

张元济关于修身与人格的整套教科书“皆采历史中可以身体力行之事实,并附现代之伦理”,以故事和图片穿插的形式体现出中国传统伦理中的精华,同时附上带有当时时代色彩的解说,并融入现代理念,譬如平等、博爱、合群与爱国等观念,实质上是加入现代伦理的精华所在。从这个角度讲,张元济关于修身教育和人格教育理念中包涵了沟通中西、融合新旧的一种努力。

结语

中国近代史是一部救亡图存的历史。这个阶段自始至终存在着两个主要任务,一是作为客体的经济、社会、政治机构的近代化;二是作为主体的人的现代化,即人的心理、思想、态度、行为方式的进化。张元济充分考虑了国民素质与社会变革的内在联系,认识到教育对社会政治经济发展的重要意义,所以他一直主张从人的近代化出发,去谋求整个中国的近代化,而人的近代化则必须是以教育近代化为先决条件。因此,他在上海时期的教育思想从国民普及教育发展到修身、人格教育,与之伴随的教育实践活动从最初翻译西方的书籍到在商务印书馆主持教科书的革命和主持修身教科书的编纂等等,无一不是在为中国国民教育的近代化而努力。由此,可以说,张元济的一生是致力于人的近代化的事业,正是他大力推崇和实践作为社会变革的主体——人的近代化事业,从而也推动了中国近代化的进程。

(作者系上海交通大学副研究员)

技术支持:上海江帆网络科技