1909年11月,也就是苏报案发生后的第六个年份,柳亚子、陈去病、陈陶遗等一批文人在苏州虎丘雅集,成立了近代中国最大的文学社团——南社。该团体以“排满反清”为己任,为“民主共和”鼓与呼,被誉为辛亥革命的宣传部。收葬邹容的江南义士刘三是南社成员,苏报馆老板陈范也是南社成员,这个庞大的革命文学团体中还有四位方外人士——李叔同、苏曼殊、黄宗仰、铁禅,号称“南社四僧”。其中,李叔同、苏曼殊大家都很熟悉,尤其是李叔同,在艺术和佛学领域取得了极高的成就,如今在天津和浙江平湖都有李叔同纪念馆。其实,乌目山僧黄宗仰(1865—1921)在中国近代史上的地位绝不亚于李叔同,他不仅佛学造诣极高,而且为反清革命事业奉献了大半生的精力和心血。乌目山僧黄宗仰的言行与李叔同后来所倡导的“念佛不忘救国,救国不忘念佛”之主张不谋而合,为辛亥革命谱写了极具特色的一页。

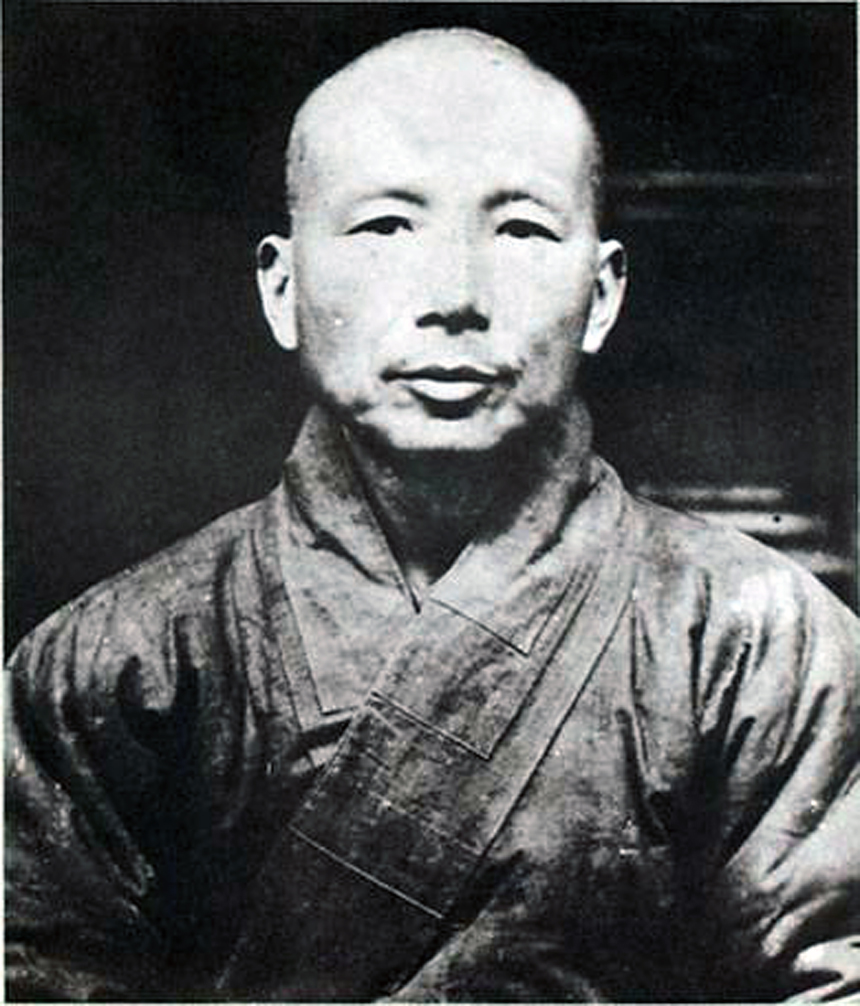

黄宗仰(1865—1921)

黄宗仰(1865—1921)

来自金山的革命和尚

黄宗仰,1865年出生在江苏常熟虞山脚下。16岁在镇江金山江天寺依从隐儒禅师受戒,剃度出家,法号用仁。因家乡常熟虞山别名乌目山,故自署乌目山僧,又自称宗仰上人。

1899年,黄宗仰时年35岁,偶遇前往镇江金山寺烧香的上海大地产商哈同夫妇。欧司·爱·哈同(Silas Aaron Hardoon),英籍犹太人,上海滩首富。哈同夫人罗迦陵是混血儿,却也是一名虔诚的佛教徒,她被黄宗仰高深的佛学造诣和精湛的诗书画艺所折服。受哈同夫妇邀请,黄宗仰前往上海,主持建造哈同花园。在黄宗仰的设计主持之下,一座占地广袤的私家园林——爱俪园诞生于黄浦之滨,这座园林融合了中西方文化艺术的特色,以建筑之优、景色之美著称于世,被誉为“海上大观园”。因此,乌目山僧黄宗仰深受哈同夫妇信赖,尤其是罗迦陵,几乎对他言听计从。此后,黄宗仰投身反清事业,并由此结识革命领袖孙中山。在黄宗仰的引荐下,哈同夫妇也认识了孙中山。辛亥革命爆发后,孙中山从海外回到上海,几度入住哈同花园。由于黄宗仰的缘故,哈同花园也成了革命党人的集会地。

身虽出家,心仍入世,黄宗仰时刻关心着国家和民族的命运。在上海期间,经耳闻目染,更加倾向于革命。1900年,黄宗仰与袁希濂、许幻园、李叔同等倡议发起海上书画公会,在丹青绘事之余与革命志士相交往。1901年3月15日,上海爱国绅商在张园安垲第集会,反对清政府与沙俄签订卖国条约。3月24日下午,张园举行第二次拒俄集会。当孙季刚演说完毕,黄宗仰身披袈裟登上讲台,揭露沙俄觊觎中国领土的野心,怒斥沙俄侵略中国的强盗行径。他一针见血地指出:“东三省一失,中国将亡矣!东三省之事,即将见于我东南矣!我黄种为奴隶,为沙虫,亡期不远矣!”张园演讲是黄宗仰首次在政治集会公开亮相。

张园安垲第大楼

张园安垲第大楼

1900年八国联军侵华,1901年签订《辛丑条约》,“中国之病痼矣,始患麻木不仁,支解罔觉;继承内伤,复召外感,酿此不治之奇症”。国难当头,时局维艰,黄宗仰曾绘就《庚子纪念图》,广征诗文题跋,希望能“复生四万万人已死之心”。正如时人所评论的,“宗仰上人者,知有国而不知有躯者也,因愤世遁入空门,借披薙以养晦,然其忠爱君国之心,无一刻忘,一日忘也”。

中国教育会与爱国学社

1902年4月,一批寓居上海的知识界人士发起组织中国教育会,蔡元培任会长。黄宗仰积极参与其事,且为创会骨干,被推选为副会长。同一年6月,吴稚晖大闹中国驻日公使馆,一批留日自费学生被驱逐出境,遣返回国。中国教育会决定自设男校、女校,以教育开启民智,培养反清革命力量。这一倡议得到了黄宗仰的支持,“上人亦赞同之,商诸罗夫人,助经费”,爱国女学才得以于10月24日正式成立,校址设在白克路登贤里。女学推举蒋支由任经理,也就是校长,蒋出国游学后由蔡元培接管校务。

与此同时,因南洋公学发生“墨水瓶事件”引发退学风潮,中国教育会决定兴办爱国学社,接纳退学学生。黄宗仰又请罗迦陵捐资,并将泥城桥福源里的房子租给教育会办爱国学社。在此之前,所有学生的生活费均由黄宗仰负责解决,“退学生赖以维持,至爱国学社成立而后止,其款亦罗夫人所出也”。1902年11月20日,爱国学社举行开学典礼。黄宗仰发表祝辞,赞扬这些“爱国少年,不安于亡,不安于耻,团群力,脱羁勒,辟新学界于沪滨”,并寄希望于“爱国诸君子,树精进幢,打涂毒鼓,解同胞之倒悬,保种教以新国,于二十周新世界大放光明,共享福果”。后来,爱国学社办学之际,常常邀请社会名流来校演说革命,倡议者即黄宗仰、吴稚晖、蔡元培和苏报馆主陈范。而且,黄宗仰每会必到,亲自上台演讲,被誉为“革命和尚”。因教育会和学社经费大多依靠黄宗仰联络罗迦陵予以资助,学生们则把黄宗仰比作梁山泊一百零八将中的带头大哥及时雨宋江。

爱国学社成立后,陈范就与中国教育会商定,由教育会和学社成员为《苏报》提供素材,并由蔡元培、吴稚晖等7人每天轮流为《苏报》撰写一篇论述文章,报社月赠100元以资助学社。这样一来,《苏报》实际上已成为中国教育会和爱国学社的舆论阵地。对于中国教育会和爱国学社,蔡元培后来说过:“上海之革命团体名中国教育会,革命精神所在,无论其为男女,均应提倡,而以教育为本。故女校为爱国女学,男校为爱国学社。”再加上《苏报》,从而奠定了东南地区鼓吹革命战斗堡垒“三位一体”的模式。

1903年4月26日,在张园举行中国教育会成立一周年纪念大会,经投票选举,黄宗仰被推选为会长。

结缘《苏报》与学社独立

在中国教育会主持工作和资助爱国女学、爱国学社的过程中,黄宗仰与《苏报》结下了一段文字缘。

1903年4月,浙江大学堂无理开除6名学生,引发80余名学生集体退学风潮。退学生仿照爱国学社组建励志学社,并写了一封《致爱国学社诸君书》以寻求帮助。黄宗仰劝哈同夫人罗迦陵资助浙大退学生,为此学生写信表示谢意。黄宗仰即代罗迦陵草拟了回复浙大退学生的信函,投寄后刊登在《苏报》“专件择要”栏。

就在此时,中国教育会和爱国学社因谁是主体的问题发生争执,“或说会是主体,社是附属品;或说号召皆用社,会是附属品”。而爱国学社又因经济问题对中国教育会表示不满,部分社员认为教育会是借学社办学的名义接受捐助和收取学费才能赖以生存,希望爱国学社能早日摆脱中国教育会实现独立自主。为此,黄宗仰不断奔走调停,建议双方保持冷静,以大局为重实现和解。矛盾终于发展到了无法挽回的地步,1903年6月19日,学社社员发表《敬谢教育会》一文,公开宣告独立。尽管黄宗仰非常痛心,但已无力回天,只能以中国教育会会长的名义在《苏报》发表《贺爱国学社之独立》一文。对于学社独立,黄宗仰“仆始则疑,继自释,然未敢自必,仍以质之诸君子”,并以一连串的问句表达了他对教育会、学社分裂的困惑和忧虑。在黄宗仰的内心深处,始终认为中国教育会与爱国学社是互为一体的,名义虽属独立,两者殊途同归。“仆之贺吾爱国学社独立者,即贺吾中国教育会之发达也。总之教育会与学社犹形式之分手足,名虽有殊,而捉奔运转同一体也,况诸君所谓精神同,宗旨同,其所以为祖国谋者无不同乎?”

查找《苏报》,与乌目山僧黄宗仰直接相关的文字也就前述两篇,数量并不多。其实,黄宗仰早期主要致力于诗歌创作,诗文作品大多发表在《同文消闲报》《新民丛报》等刊物的文艺专栏。黄宗仰在《苏报》上发表的文章均与爱国学社和教育会有关,而且十分关注《苏报》开设的“学界风潮”专栏。黄宗仰1903年4月接任中国教育会会长,而6月底苏报案发,报馆被查封,爱国学社解散,教育会不久也停止活动。受时间所限,在《苏报》发表文章不会很多。

苏报案中的黄宗仰

在爱国学社工作期间,黄宗仰结识了章太炎和邹容,结下了深厚的情谊。1903年苏报案发后,章太炎、邹容入狱,黄宗仰于9月写下《寄太炎》《再寄太炎、威丹》等诗文,其中《再寄太炎、威丹》有云:“神州男子气何壮?义如山岳死鸿毛。自投夷狱经百日,两颗头颅争一刀。”表达了他对两位革命志士的敬佩之情。

对于邹容所著《革命军》一书,黄宗仰大为赞赏,他曾赋诗赞曰:

海飞立兮山飞拔,西州男儿有英骨。

笔铁口血血茫洋,昆仑吐气气郁勃。

祖国沦胥三百年,九世混迹匈奴族。

杀吾父兄夺吾国,行行字字滴鲜血。

悲不胜悲痛定痛,誓歼鞑靼非激烈。

革命革命真英雄,一书英法真传译。

光芒电闪泰西东,咸识汉人有豪杰。

勖哉神州好男儿,种族安危不容发。

终宵思之眠不成,寒窗剑影一痕血。

其实,《革命军》单行本的刊行,黄宗仰出力甚多。当时,邹容“箧中有留东时所撰《革命军》稿,就正于炳麟,炳麟击节赞赏,即为作序,使黄宗仰、金天翮、蔡寅、陶赓熊等措资刊行”。黄宗仰即恳请哈同夫人罗迦陵出资助印,并交付大同书局出版。章太炎后来曾回忆说,《革命军》一书系“与金山僧用仁刻行之”。“金山”即镇江江天禅寺,又称金山寺,“用仁”是乌目山僧黄宗仰的法号。

《革命军》印成单行本,由章太炎作序。而章太炎的《驳康有为论革命书》也以单行本的形式刊出。两书经《苏报》介绍后,影响更巨,销路大增,从而引起了清政府的注意。当时,清政府更头疼于频繁活动的各种团体,尤其是在张园常常举行集会的爱国学社、中国教育会,以及留日学生所组织的拒俄义勇队。清政府驻沪商约大臣吕海寰曾致函江苏巡抚恩寿和上海道台袁树勋,要求缉拿张园聚众议事者,第一次开列的名单有4人,即蔡元培、吴稚晖、钮永建、杨槱。其中,蔡元培、吴稚晖为中国教育会领袖,钮永建、杨槱则是留日学生拒俄义勇队代表。不久,吕海寰又开具缉捕名单6人,即蔡元培、陈范、冯镜如、章太炎、吴稚晖、黄宗仰。冯镜如为广智书局总经理,时属康梁党人,而中国教育会会长黄宗仰、苏报馆主陈范、《驳康有为论革命书》作者章太炎这次也赫然名列其中。

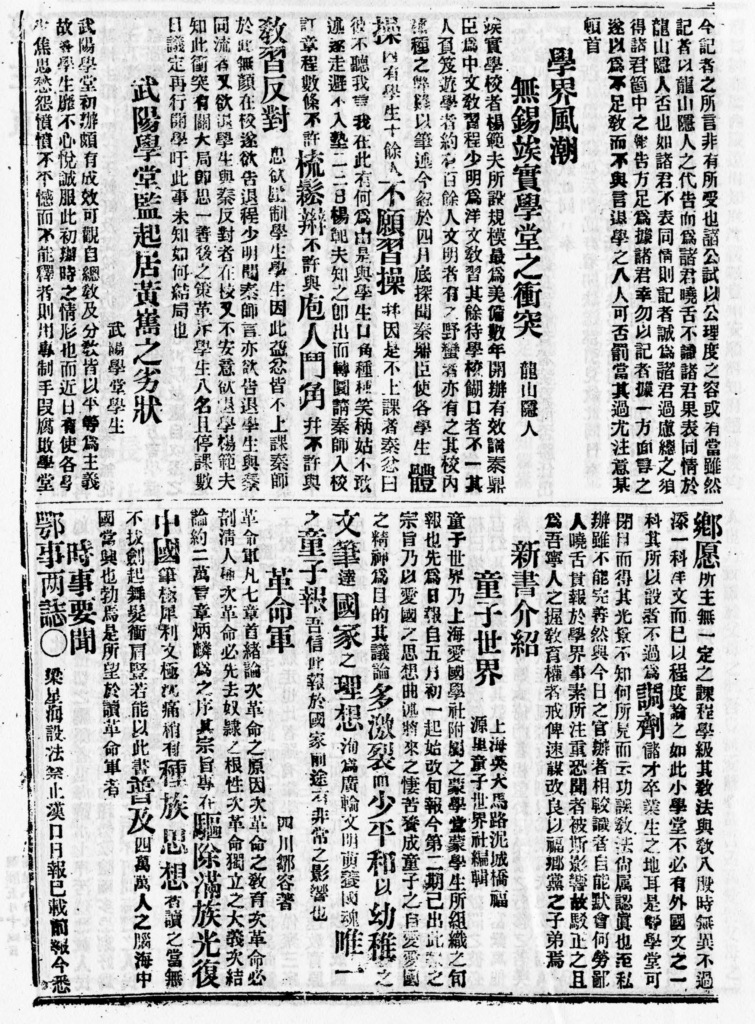

《苏报》刊登的《革命军》新书介绍

《苏报》刊登的《革命军》新书介绍

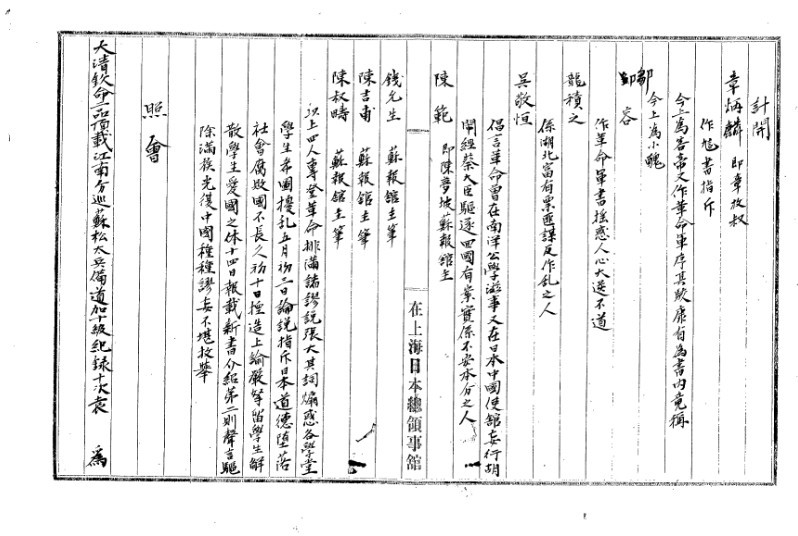

上海道台袁树勋致日本驻上海总领事馆的照会

租界是独立于中国主权之外的“国中之国”,清政府没有执法权,要开展拘捕行动,必须进行一系列的交涉和谈判。这样一来,各种风声渐次传出,租界内的一些革命言行已有所收敛。“数日之内,上海有名之报均异常沉寂,惟有苏报鼓吹不遗余力,而警报亦最多。”于是,清政府关注的目光开始转向《苏报》,也盯上了《革命军》的作者和推介者邹容、章太炎。几经反复,清政府决定查封苏报馆,最后开出来的拘票上有7人,除章太炎、邹容外,还有陈范、陈梦坡、程吉甫、钱宝仁、龙积之。名为7人,实为6人,陈范即陈梦坡,而程吉甫当为陈吉甫,系陈范之子。由此可知,清政府并不熟稔《苏报》内情,其关注点还在于中国教育会和爱国学社。1903年6月29日上午,租界巡捕先在报馆抓到陈吉甫。下午,巡捕又来,陈范谎称馆主不在,侥幸逃脱。次日,即6月30日,又陆续抓到章太炎、陈仲彝和钱宝仁,龙积之于当晚主动投案。7月1日,邹容在接到章太炎的口信后到巡捕房自首。这样,除了陈范以外,苏报案其余5名涉案人员全部被抓。

从最早的名单,到最后的抓捕,也可以看出中国教育会、爱国学社、《苏报》“三位一体”的模式。清政府原想一揽子解决革命团体的问题,从关注中国教育会和爱国学社逐渐转向新闻媒体《苏报》,从缉拿革命团体领袖转为起诉章太炎、邹容等舆论一线人物,体现了问题的错综复杂和形势的不断变化。但是,这绝不意味着包括黄宗仰在内的中国教育会和爱国学社的领袖们已超然于事外。

章太炎、邹容入狱之后,黄宗仰利用各种关系积极营救两位革命友人。章太炎事后回忆说:“余以《驳康有为书》贬绝清室,与邹容同下狱,禅师百方为营解,卒不得。”但几经奔波终究徒劳无功,且黄宗仰也在清政府缉捕名单之中,因此只能于初秋之际避走日本。在日本横滨,黄宗仰结识了革命先行者孙中山。回国后,应孙中山之请,购买1000册《革命军》汇寄南洋,以支持革命党与康有为保皇党的论争。黄宗仰此举,不仅为反清革命立下新功,也与苏报案又接续了一段前缘。

(作者系上海社会科学院历史研究所副研究员)

技术支持:上海江帆网络科技