一、前世

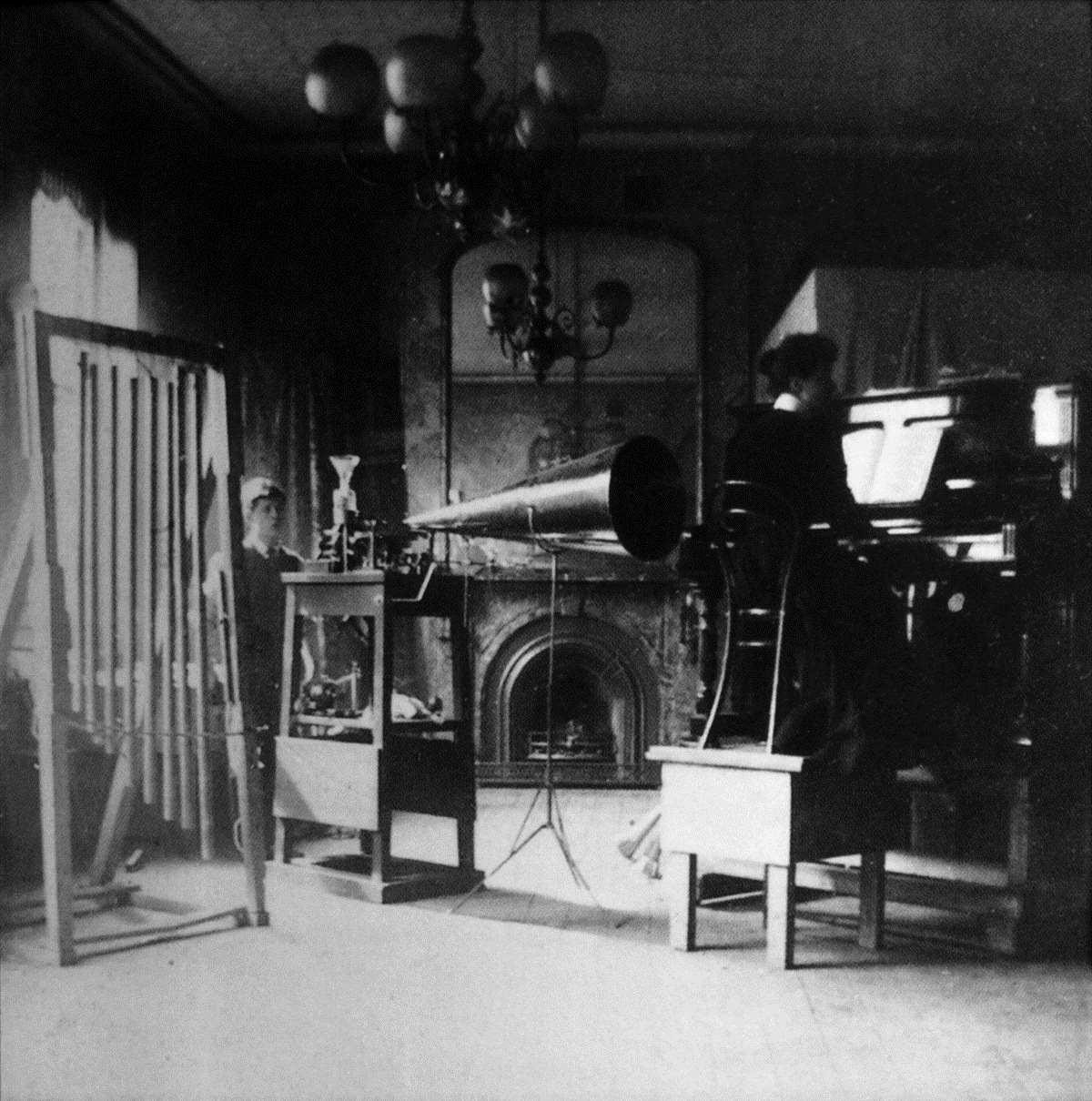

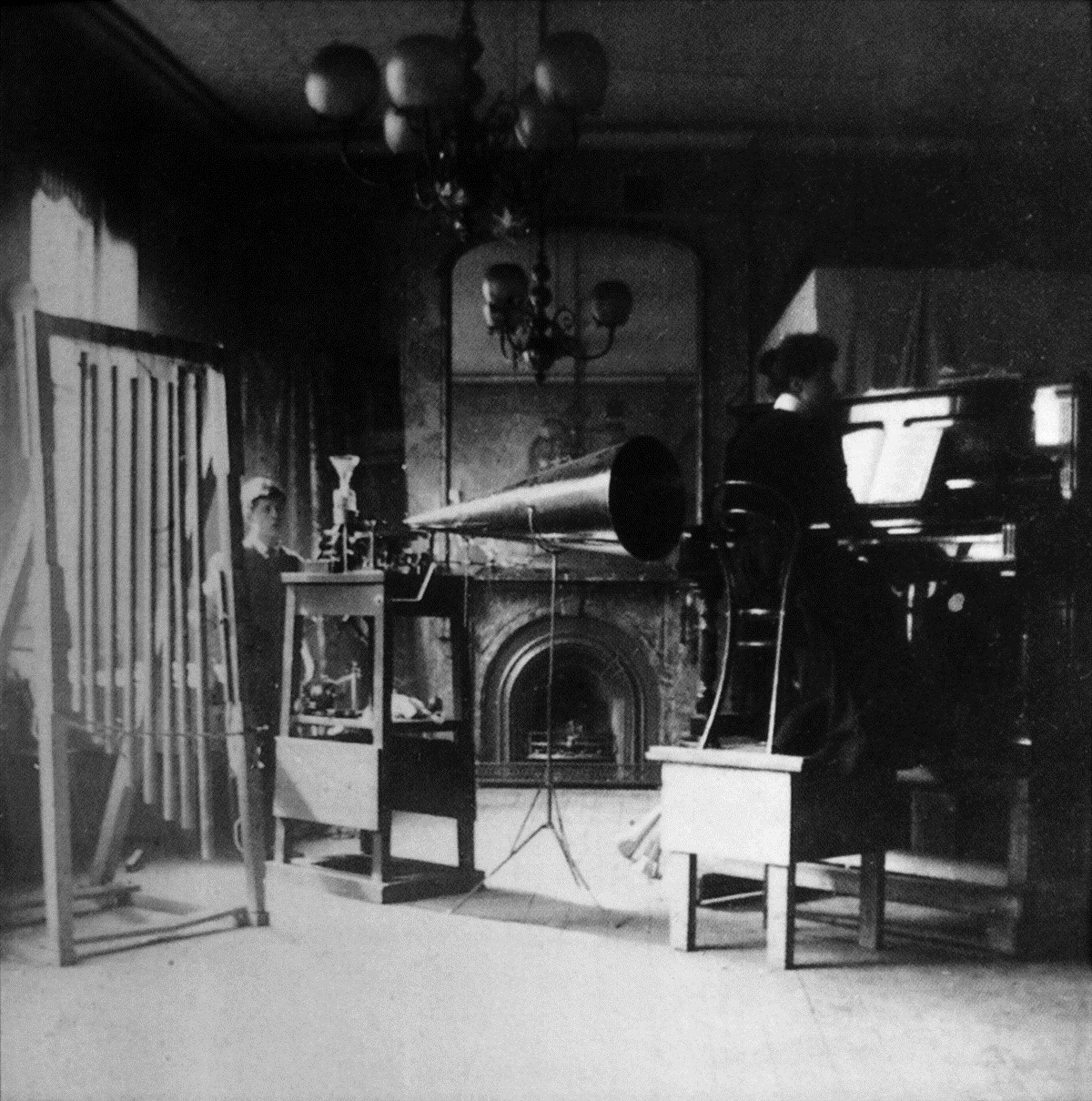

大约在1897年,留声机和唱片出现在上海。

此时,有个法国人来到上海,中文名:乐浜生(E. Labansat)。

起初,他走街串巷,做拉洋片的小生意。再后来,他从洋行里买了一架大喇叭手摇留声机以及法国版的唱片《洋人大笑》等作品,在南洋桥一带设摊播放。特别是仅2分23秒的《洋人大笑》,销路极佳。

1908年,乐浜生在南洋桥附近租房成立了公司,最初称为“柏德洋行”,1910年4月,改称东方百代唱片公司(Pathe Orient Co.),销售唱机和唱片。

1914—1917年间,乐浜生将公司迁至谨记桥徐家汇路1434号,即今日的衡山路811号。这是中国第一家外国唱片公司——法商百代(Pathe)唱片公司,商标为“雄鸡”。

民国年间,中国最具实力的唱片有三家,分别是百代、胜利、大中华,均设址上海。

1930年,法商百代唱片公司在生意逐渐惨淡的处境下,将产业转让给英商电气音乐实业公司(EMI)。

1931年,两家唱片公司合并重组之后,英文名为:Electric and Musical Industries,简称EMI。于此,原先的法商东方百代唱片公司更名为上海百代唱片公司,亦称EMI上海分公司,继续沿用“雄鸡”商标;从录音到唱片等一系列设备和技术升级换代,拥有正式员工300多名,成为东亚地区设备最先进、产量最高、影响力最大的唱片企业。

上海英商电气音乐实业有限公司

上海英商电气音乐实业有限公司

上海英商电气音乐实业有限公司钢针唱片封套

上海英商电气音乐实业有限公司钢针唱片封套

20世纪30年代的上海,已然成为一个国际传奇:“东方巴黎”、世界第五大城市——外滩金融街、百货大楼、跑马厅、跑狗场、俱乐部、公园、教堂、舞厅舞女、狐步和探戈、爵士、电影院、影星歌星、煤气、沙发、无线电、私家汽车、高跟鞋、雪茄、香水、勃朗宁手枪——一个与传统中国其他地区截然不同的充满现代魅力的国际大都会。而唱片业为这份摩登刻录了声音历史。

二、明星梦工厂

百代唱片公司,聘用了水准极高的白俄罗斯乐队,拥有最优秀的创作团队,囊括了流行乐坛70%以上的市场份额。宣传口号是:“当代名歌全归百代,影坛俊杰皆是一家。”充分展现了当年百代的实力和霸气。

上海百代公司钢针唱片封套(贺平 提供)

上海百代公司钢针唱片封套(贺平 提供)

1929年,黎锦晖创作的《毛毛雨》在百代录制,由其女儿黎明晖演唱,拉开了近代中国流行音乐的序幕,被称为时代第一曲。

百代实行明星制,著名演员和作曲家拥有自己专属的琴房和作业空间,全天候提供特级膳食、下午茶、宵夜。

20世纪三四十年代,要在上海成名不易,要在百代录制唱片更不易。除了歌艺超群,还须有独特气质。当时红歌星如周璇、姚莉、李香兰、白虹、白光、吴莺音、张露,在公司包装打造之下,个个都拥有自己专属的招牌气质。

如形象“烟视媚行,冶荡挑逗”的白光,她的《卖汤丸》至今仍受大家喜爱,和严华合唱的《人海飘航》是早期著名的探戈歌曲,《郎如春日风》更是代表作。她的“冶荡”,只是遵循百代唱片公司对其的包装而已。

1935年,黎锦辉的弟子聂耳作曲的《义勇军进行曲》在此录制。1949年,此曲被选定为中华人民共和国国歌。

聂耳和他创作的《义勇军进行曲》

聂耳和他创作的《义勇军进行曲》

1944年,一个春风沉醉的晚上,黎锦晖的七弟黎锦光不思归,推开工作室的窗子,南风徐徐,暗的深处,听见花开的声音,听见归宿鸟儿的骚动;一时兴起,只一杯咖啡的功夫,便写下了《夜来香》。

曲谱搁在桌上一月有余,其间,包括周璇在内的几位歌星过来,试唱了几句,都觉得好,可惜音域太高,都放弃了。又隔了几日,李香兰去黎锦光办公室,看见桌上的曲谱,拿来一试,煞是喜欢。李香兰曾接受过俄国帝国歌剧院艺术家多年训练,其时正是一颗耀眼的明星,公司即刻请人配器录唱,成就了一曲传世之作。

1945年6月,李香兰以《夜来香》为题,在大光明电影院举行了六场独唱音乐会。《夜来香》,是她的水晶鞋。

1981年,李香兰邀请黎锦光赴日访问,她执黎锦光先生之手,绕场演唱《夜来香》。

2007年,上海国际爵士节,爵士女王小野丽莎怀抱吉它,将此曲演绎成爵士风格,一时掌声雷动。

百代唱片公司经常组织演员和作曲家采风。

一个踏青的月夜,作曲家陈歌辛与歌星姚莉河边漫步。他们彼此爱慕,限于世俗,止步于礼。漏夜,陈歌辛写出了经典歌曲《苏州河边》,专属姚莉。

阮玲玉,中国默片时代伟大的演员。有声电影出现后,她面临着巨大的考验:能否渡过语音关。一些美丽的女演员因为开不了口,永久地告别了银幕。

自杀的前夜,阮玲玉问过两个问题:

一、我的国语说得怎么样?

二、我是一个好人吗?

有一个悬念:阮玲玉开口,会是什么样子?

其实,在中国流行歌曲的历史上,阮玲玉是留下过声音的。

1930年,拍摄《野草闲花》,导演孙瑜创作了片中主题曲《寻兄词》,由影片主演阮玲玉和金焰合唱。事先在百代唱片公司灌录成蜡盘唱片,放映时,配合画面现场播放。

阮玲玉唯一的声音档案,依旧保存在百代的历史里。

影后胡蝶也在此留下玉音。

小红楼隐匿了无数妩媚的灵魂。

三、被接管后

1948年底,百代唱片公司的人员,一部分去了香港,一部分去了新加坡,留下30多人看守。

1952年,高承楣从军政大学毕业,在军事委员会做宣传干事。1月20日,高承楣接到命令,去接收百代唱片公司。

其时,百代唱片公司的正门在肇嘉浜路上,里面有好几幢小洋楼。录音棚设在如今被称为小红楼的建筑内,一楼为录音间、会客室,二楼为作曲家的办公室,三楼为英国人梅林大班使用。

上海百代公司录音棚(贺平 提供)

上海百代公司录音棚(贺平 提供)

军管时期,门口设岗,解放军战士把守。

留守的录音师是白俄,叫费德洛夫,他住在小红楼的裙楼。

高承楣对他说:“我们来接管了,你可以走了。”

费德洛夫显得沮丧和不解,临走的时候用锃亮的皮鞋去踢他曾经睡过的那张维多利亚风格的铁床。

高承楣警告:“你不可以踢的,这张床已经属于公家财产了。”

后来听说费德洛夫去了新加坡。

百代唱片公司的厂长是法国人默赛。

接管以后,高承楣一个人住在小红楼里。

园子辽阔,多年无人打理,树木高深,藤蔓缠绕,有一种《聊斋》狐仙出没的感觉。

高承楣毕竟是一介书生,心生恐惧,每每去小红楼,宁愿远兜远转,从肇嘉浜路沿着围墙,经宛平路,绕到衡山路。

彼时,衡山路上行驶2路有轨电车。

接管不久,高承楣听老职工反应,每天晚上看见梅林大班穿着白色的衣服,在园子里面游荡;又说,他经常去小红楼的客厅弹钢琴。

高承楣是无神论者,不信。

一天晚上,他已经睡去,迷迷糊糊中,果真听到钢琴声。这下真的害怕了,传说发酵了,迷朦中,高承楣似乎看见了梅林大班的暗影。第二日,高承楣立即将此事汇报军管会,军管会加派了解放军荷枪驻守在小红楼门口。

夜半,驻守的战士,真真切切,也听到了钢琴声,一时草木皆兵,手握钢枪,屏息搜寻。一番凌乱,终于探明,琴声是从对面的洋房里传出来的,这才解禁。

1953年1月,合并以后的百代唱片公司归中央广播事业局管理。同年6月1日,作为新中国的第一张唱片《新疆好》在此录制。1955年1月,前述三大唱片公司和一些小型唱片企业合并,在百代公司原址上成立了中国唱片厂,由此形成中国只有一家唱片企业的局面。

四、余韵

百代唱片公司旧址(陈钧 摄)

百代唱片公司旧址(陈钧 摄)

20世纪80年代,笔者在此任编辑。钢琴、壁炉、钢丝话筒、绛紫色丝绒落地窗帘,还是百代留下来的物件。

录音棚里,一架白色的斯坦威三角钢琴,是随犹太人避难,漂洋过海,沦落于此的。

1985年,笔者请著名的燕子姐姐录制儿童故事。设计作品封面时,特别以老物件为背景,从歌剧院借来服装,把人物造型做旧,安放在一个自我想像的渺远时代。如今,这张照片亦成了珍贵的历史资料了。

其时,著名作曲家黎锦光已经70多岁了,高挑、白净,金丝边眼镜,衣服总是灰蓝的,却收拾得一尘不染。有人与他说话,他必是局促不安,声音细薄得好比青衣的小嗓子。白虹与他离婚,去了北京,黎锦光留了下来,据说与保姆日久生情,结婚生子,住在不远处的天平路。

小红楼前有一棵玉兰树,风姿绰约。黎锦光每天来,在玉兰树下经过,薄薄的身子,如柳枝划过水面。

笔者知道他是《夜来香》的作者,崇拜得很。他却敷衍道:“过去的事情了,没什么好说的。”

客厅边,一扇小门,通向曾经的厨房。

黎锦光等一批百代时期的老人在那里上班,整理资料。厨房墙壁贴的是马赛克,冬天冷得不行,那些老人倒也不怕,穿了厚实的棉衣,双手插在袖笼里;也有禁不住的,在怀里揣一个热水袋。其中有一位名吴震者,曾是百代唱片公司公私合营时的私方首席代表。他家境殷实,住在淮海路。家人送他去读铁路专业,希望实业救国;偏偏吴震喜爱音乐,读铁路专业的时候就是京剧票友。大学毕业,求职到了百代唱片。此人中西贯通,人称“万宝全书”。虽然历经政治运动,依旧天真。领导摆个样子,说要听听前辈的意见,他就当真了,立在百代客厅的中间,口若悬河,绘声绘色,直叫一旁的人替他捏一把冷汗。他却不领情,道:“伸头一刀,缩头还是一刀,不如畅快一点。”

那时,已经有人来约他写有关唱片公司的故事。他拿到稿费,去天平路一家叫“新利查”的西菜馆,点上一份奶油葡国鸡,一杯廉价的红酒,及时行乐。

还有一位胖老头,不修边幅,“竹林七贤”的落拓,一根链子,吊一大串的钥匙,守着一个仓库;一日三餐,只要有肉,便朗声大笑,笑声里有帕瓦罗蒂的音色。

一日,食堂饭桌上,笔者忍不住赞叹:“你的音色真好。”

他道:“是吗?”接着给出一个漂亮的高音。

后来与他熟了,得知他年轻时留学德国,学习电气。回国后,在唱片公司掌控录音器材。他腰间的那些钥匙,锁着的便是百代唱片公司留在上海的唱片母版。他对笔者说这些话时,嗓门压得很低,生怕别人听了去似的。

1986年前后,开启了整理20世纪30年代经典歌曲的计划,黎锦光邀请旅居海外的李丽华来唱片公司录制老歌。迟暮之年,李丽华依然美丽得让人心动。

严华也在被邀之列。

严华与李丽华的第一任丈夫严俊是叔侄,论辈分,李丽华要称严华“叔叔”。

话筒前,李丽华,大青衣的范儿,声音薄、甜,有戏曲的味道,她唱“树上小鸟啼”,嘴不自觉地撮成一个圆,柳眉轻盈地翻飞去了鬓角。

百代时期的英俊小生严华陪在一边,项间系一条酱紫英伦风丝巾,老是老了,风度还是在的,有板有眼地站在李丽华的身旁配唱,一样的眉目传情。

严华是周璇的第一任丈夫。

歌坛前辈姚莉说:“严华生得高大、白净,文化很高,有桃花相。他们两个是不般配的。”

严华与周璇离婚后,隐退歌坛,开办歌林唱针厂,做了老板,也还是斯文,劳资关系十分融洽。办公桌上一直摆着糖果,但凡有人进来,先请吃糖再谈事儿。

有工人的儿子患了骨结核,需要200元钱。这在当时是一个很大的数字,严华没有犹豫,开了抽屉,把钱如数搁在桌上。

公私合营,严华的厂并入中国唱片厂,他被分派在唱针车间做工人,后又改做账房。几十年了,一直保持着温良恭俭让的君子做派。

那日录音,毕竟是经年不唱的缘故,忽然一口痰上来。严华赶紧用手帕捂住嘴道:“不好了,成‘痰派’了。”

李丽华一如当年的小女孩,拿了一颗薄荷糖放到严华的嘴边。

录音结束,一起去衡山宾馆吃饭。

李丽华说:“我丈夫吴中一,在附近有房产。”吴中一的房产在吴兴路81—85号,与丽波花园比邻。

1952年,张爱玲从上海去了香港。李丽华希望张爱玲为她做编剧。张爱玲生性孤傲,不愿见生客,再三游说,终于约定了见面的日子。那天下雨,李丽华刻意装扮了自己,早早地来到了约会的宋家。张爱玲姗姗来迟,小坐片刻,推说有事,蝉翼般轻盈告退,连事先预备的茶点也没有享用。

那一年,百代唱片公司也易地香港,重新找回陈蝶衣、姚敏等一班人写歌。可惜香港市民只懂得粤语,曾经在东南亚流行得不得了的“时代曲”只能在逼仄的空间里挣扎了。陈蝶衣、姚敏、姚莉等创作歌曲,只能聚在一家“青鸟咖啡馆”,曲谱是写在餐巾纸上的。

2007年,笔者去香港访问陈蝶衣,他99岁,许多事已经模糊不清,唯记得,在百代唱片公司录制他的处女作《凤凰于飞》的细节。

(作者系中国作家协会会员)

技术支持:上海江帆网络科技