晚清民国的中国政界,执掌外交要务的都是一些通晓国际情形的职业外交官,他们利用自己的一技之长,为轮流上台执政的军政官僚们服务,提供咨询,起着外交智囊的作用。关于这一点,当时的外国政界和学界也看得很清楚,美国学者波拉特(Pollard)在《最近中国外交关系》一书中明晰地指出:“中国的外交政策,差不多完全只由一小部分很熟悉国际公法、有外交经验及通晓国际情形的相当人物所决定。这些外交官员中,有许多曾在中国教会学校毕业的,有几位是曾在美国、英国或其他欧洲国家大学里得到高等学位的。实际上他们都能操一国或几国语言。所以,内阁和党系可往复调动,各省也可任由以前的土匪去当政,可是外交部同外交官员,却终是在这种留学阶级的青年手里。”(Pollard:《最近中国外交关系》,曹明道译,正中书局,1935年)本文要说的陆徵祥即是书中所称的职业外交官之一,且是其中的重要人物,曾官至外交部长甚至代理国务总理的要职,只是他既非留洋出身,也非教会学校毕业,而是就读于清代完全国产的外语、外交学校——广方言馆和同文馆。

陆徵祥(1871—1949)

陆徵祥(1871—1949)

一

关于陆徵祥其人,一般辞典上是这样介绍的:陆徵祥(1871—1949),清末民初外交家。又名增祥,字子兴,一字子欣。江苏上海县(今上海市)人。曾就读于上海广方言馆和北京同文馆,习法语。早期任翻译、驻外公使,1912年任北洋政府外交总长,一度代国务总理一职。1915年代表袁世凯政府与日使谈判,被迫签字接受日本提出的“二十一条”(除第五款)。1919年出任巴黎和会首席代表,拒绝在合约上签字。1927年在比利时入修道院修行,1946年被罗马教皇授任修道院院长。

辞典介绍总是干燥无味的,其实,陆徵祥的一生,可谓跌宕起伏,波诡云谲。他出生于上海一个虔诚的基督教信徒家庭,家境并不富裕,父亲厌恶官场恶习,不愿意儿子走科举之路,希望儿子学会外语,将来出洋能学些实际本领,以后回来可以有一个好的出路。寄托着父亲的期望,陆徵祥13岁时即考入上海广方言馆,成绩优异,21岁被推荐进北京同文馆深造。这两馆都是清朝总理衙门主办,旨在培养外语人才,开设的主要课程是法语、英语,同文馆还增开格致等课。一年后,陆徵祥被总理衙门选中放洋,从此走上了外交官员的道路。在外交仕途上,陆徵祥的第一站是驻俄公使馆,正是在这里,他遇到了一辈子都视为恩师的人,这就是39岁便出任驻法、德、意、奥、荷五国公使,当时担任驻俄公使的许景澄。陆徵祥1892年进入驻俄公使馆,在这里,他待了整整14年,从个人小节到外交礼仪,从吸收欧洲诸国之长到改良中国外交实务,陆徵祥深受恩师教诲,一步步成长为一个合格的职业外交家。虽然许景澄在庚子事变时捐躯就义,但他正直坚毅、忠君报国的秉性影响了陆徵祥一生,后来的被逼签订“二十一条”和拒签巴黎合约等外交事件,都依稀能看到许景澄对陆徵祥的影响。

也是在俄国,陆徵祥遇到了他一辈子深爱的女人——比利时驻俄公使的一个亲戚博斐培德小姐。培德的祖父和父亲均系比利时的高级军官,她本人举止娴雅,又有几分家传的刚毅。对陆徵祥来说,培德小姐是一个是比他大16岁的外国女人,而他本人又是外交官的身份,多有犯忌,故欲和培德小姐联姻,对他的外交仕途来说就是一场豪赌,当时几乎无人对此表示支持。但陆徵祥对培德小姐一见钟情,为此他甚至做好了从官场隐退的准备。幸好比利时是小国,这场风波涉险过关。1899年,陆徵祥和培德小姐在圣彼得堡的一座天主教堂举行婚礼,正式结为夫妇。两人成婚后,一生都恩爱有加。他们婚后一直无子女,在他们二十七年的共同生活中,培德无怨无悔地分担陆徵祥承受的种种误解和中伤,并一直殷殷嘱咐丈夫要忠于自己的祖国。1926年4月26日,培德夫人在瑞士去世,陆徵祥马上辞去公职(时任中国驻瑞士公使)为夫人守丧。次年,他送夫人灵柩回到比利时的布鲁塞尔。培德夫人下葬后,陆徵祥的红尘生活也结束了。1927年7月5日,他以中国政府前国务总理和外交总长的身份进了本笃会的圣安德鲁修道院,同年10月,经过更衣礼后成为一名初级修道士。1929年1月,他行过发终身愿礼后成为正式修道士,1935年升为司铎,1945年被教廷封为圣安德鲁修道院名誉院长。1949年在布吕赫病逝。

二

在一般人的理解中,既然进了修道院,脱离了红尘烦恼,则世俗的一切似乎都离之远去了。但其实事情并不这么简单,也远非如此绝对,宗教界中的爱国人士所在甚多,爱国事迹同样可歌可泣。在陆徵祥心中,祖国是他永远不能忘怀的。其实,即使他以往的红尘经历,又哪里是他所能轻易忘却的呢?这里有一个关于“万众一心”印花的故事值得一叙。

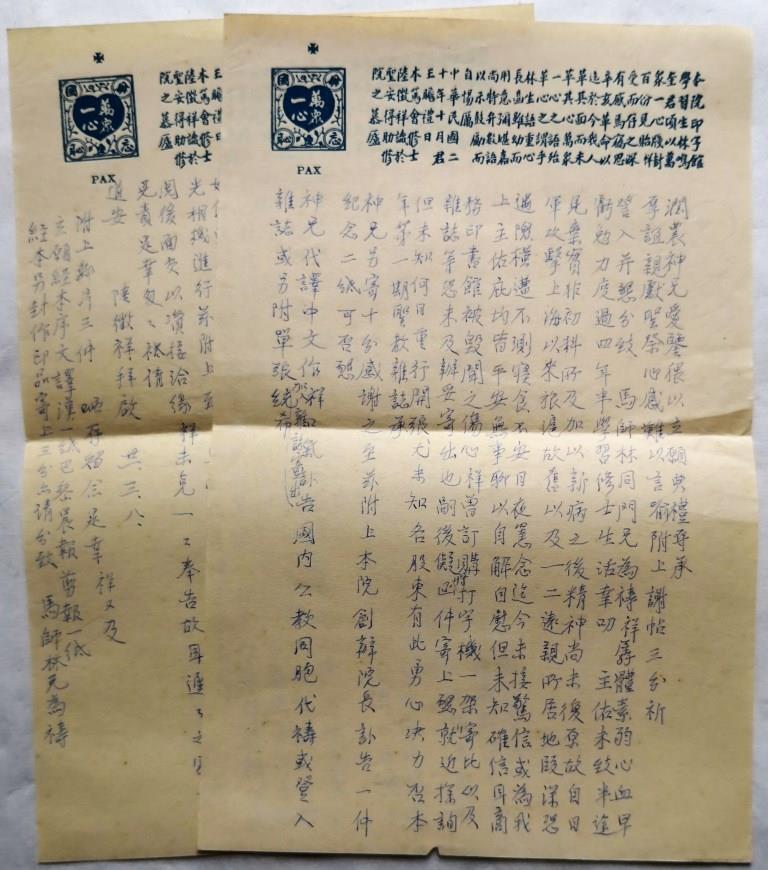

巴金晚年在《随想录》中讲过这个故事:“我还记得我十二三岁的时候在成都买过一种‘良心印花’,贴在自己用的书上。这种印花比普通的邮票稍微大一点,当中一颗红心,两边各四个字:‘万众一心’和‘勿忘国耻’。据说外国人讥笑我们是‘一盘散沙’,而且只有‘五分钟的热度’,所以我们发售这种印花以激励自己。我那个时候是一个狂热的爱国主义者。后来我相信了无政府主义,但爱国主义始终丢不掉,因为我是一个中国人,一直受到各种的歧视和欺凌,我感到不平,我的命运始终跟我的祖国分不开。”(巴金:《绝不会忘记》,刊1979年8月28日香港《大公报•大公园》,后收入《随想录》第一集,又收入《巴金全集》第16卷)巴金出生于1904年,算下来,“十二三岁的时候”正好在1916年前后。事实上,这种“良心印花”正是爱国民众为纪念1915年的“国耻纪念日”而印行的:1915年,日本政府向袁世凯政府提出企图灭亡中国的条约“二十一条”,5月7日提出最后通牒,5月9日袁世凯表示接受,因此当时国人将“5月9日”视为“国耻纪念日”,每年在这个时间都要举行纪念活动,以此警醒民众。这种“万众一心”的“良心印花”最先是在北京印行的,很快在全国得到响应,巴金是在位于西南的成都购买的,可见,这种印花当年几乎铺展到了中国的四面八方,引起了全国民众的共鸣。事实上,即使在海外,也能看到这种印花在流传,人们自发地印刷使用,爱国之心不因距离遥远而改变。当年,在陆徵祥修行的比利时圣安德鲁修院,有一个叫林鸣奎的印刷工徒,准备自费印行这种印花和信笺、信封,请陆徵祥题词纪念。陆徵祥是当年签订“二十一条”的当事者,对“毋忘国耻”这几个字,没有谁比他印象更深刻,他为此题词:“本院印字馆学习生林鸣奎君,顷以万众一心笺封百份见贻,祥受而存之,深有感焉!窃思辛亥革命以迄于今,我人革其面而未革其心,万众一心之语殆革心之谓乎!林君语重心长,齿虽幼而用意弥堪嘉尚,特弁数语以示鼓励而自惕厉。 中华民国二十年十月君王瞻礼日 本笃会修士陆徵祥识于圣安得鲁修院之慕庐。”其中感慨,惟有自知!应该注意的是他题词的时间——中华民国二十年十月,也即1931年10月,这正是日本侵略者制造“九一八事变”后一月。1915年的“国耻纪念日”虽然已经过去了16年,但日本军国主义对我中华的觊觎之心从来没有中断过,想必,陆徵祥的脑海里已经警钟长鸣!陆徵祥不但为“万众一心”信笺题词,而且自己出资,写信给徐光启的第十二世孙、正在上海徐家汇教会任职的徐宗泽(字润农)神父,请他出面,委托土山湾印书馆,以各种颜色印行有“万众一心”图案的印花、信纸、信封和封缄等文房用件,供大家使用,自己也带头推广。我们在现存的陆徵祥信件中,经常能看到这种用“万众一心”信笺写就的书信,即为明证。

陆徵祥用“万众一心”信笺写给徐润农的信

陆徵祥用“万众一心”信笺写给徐润农的信

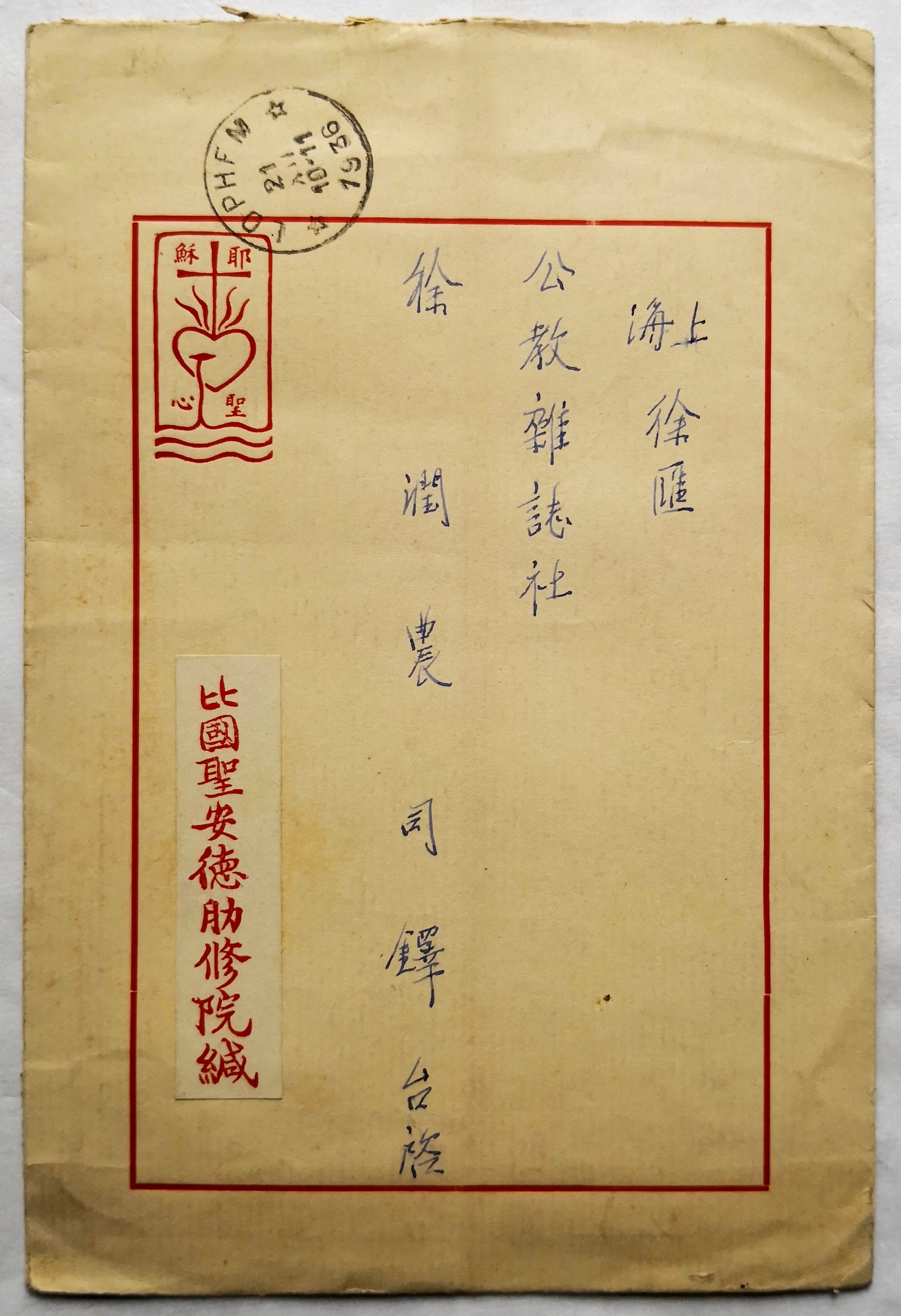

陆徵祥致徐润农的信,用“万众一心”印花封缄

陆徵祥致徐润农的信,用“万众一心”印花封缄

陆徵祥致徐润农的信,写在印有“万众一心,毋忘国耻”彩色印花信笺上

陆徵祥致徐润农的信,写在印有“万众一心,毋忘国耻”彩色印花信笺上

陆徵祥虽身在比利时苦修,似乎置身世外,然一旦家乡来人探望,他总是那样地高兴,喜欢之情溢于言表,这样的例子很多很多。1934年春,正在比利时皇家美术学院留学的张充仁去看望陆徵祥。张充仁是上海七宝人,是陆徵祥的同乡,手上还拿着一张他的太外公马相伯的名片。这可把陆徵祥喜欢坏了,马相伯是他素来敬仰的老人,他视之为自己的老师,眼下这位小青年又来自家乡上海,他有太多的话要和他聊。陆徵祥留张充仁在修院里住了整整一星期,絮絮叨叨地将自己的仕途经历和婚姻故事都讲给他听;而张充仁则目睹了陆徵祥恪守清贫、青灯黄卷的苦修生活,也看到了那枚“万众一心,毋忘国耻”的小印。他后来写道:“我在想,一个做大官的能到修院来,对世俗完全看清,对修道做一个好人的心情是迫切的。”在张充仁与陆徵祥的交往中,关于日本侵华、关于抗战雪耻是重要话题。1938年7月7日,正值“七七事变”爆发一周年之际,已在上海开办“充仁画室”的张充仁收到陆徵祥的来信,信中写道:“尚祈加诚祈祷,俾战事早日结束,早日恢复和平,我国领土完整,生存独立,国民自由,为立国之要素。以血肉保卫日后更可贵,更觉耀战事之光荣历史,当为千古未有之宝藏。”(陈耀王、蔡胜平:《张充仁与陆徵祥的交往》,《世纪》,2005年第3期)

中国的抗日战争全面爆发后,陆徵祥致信教皇和日本天皇,阐述中国抗战的正义性,奉劝日本政府倾听世界人民的呼声,停止侵略战争。他还到各地发表演讲,介绍中国军民浴血奋战的情况,呼吁欧洲各国人民支持中国的抗战。1939年2月4日,《<益世报>海外通讯》在布鲁塞尔宣布发刊,这是第一份在海外出版的中国报纸副刊,陆徵祥参与了该刊的创办。尽管该刊声明自己不隶属于任何政党,藉以通过这种独立性来保证自己所提供的信息绝对客观公正,但该刊的幕后支持者是宋美龄和国民政府行政院新闻司,大部分宣传材料则由国民党中央宣传部国际处提供。陆徵祥此时虽已年届70高龄,又体弱多病,书写不便,但仍以“木兰”为笔名,坚持为该刊主持“中国妇女通讯”栏目。“木兰从军”的故事,是当年恩师许景澄亲自讲给他听的,现在他用“木兰”这个笔名,显然正是借用了女英雄抵抗外侮之义。“中国妇女通讯”的稿件,有的由陆徵祥亲笔撰写,有的虽出自他人之笔,也经由他的改定,每篇文章都充满了民族抵抗的正义性。如第三期的稿件,文章写道:“我坦诚地告诉你们,经过近20个月的战争,我们已与祖国心心相融,因为我们每个人都觉得自己的生命受到了敌人的威胁。它要掠夺我们的一切:我们的祖国、我们的家庭、我们的生命!一句话,我们或者以自由、独立国家的状态摆脱这场生死之战,或者继满人之后,再次屈服于外国的统治而几无自我解放之可能!”(陈志雄:《陆徵祥与民国天主教会》,中山大学博士论文,2009年,指导老师桑兵)《<益世报>海外通讯》当年的发行量达到3000多份,在欧洲为中国的抗战争取了广泛的同情和支持。

三

除了恩师许景澄,在陆徵祥心目中,完美无缺的圣人就是徐光启和马相伯,为此,他和徐光启的第十二世孙、著名的神学家徐宗泽经常通信往来,互相请教,并通过徐宗泽,和马相伯也有了联系,得以倾吐他对老人的景仰之情。

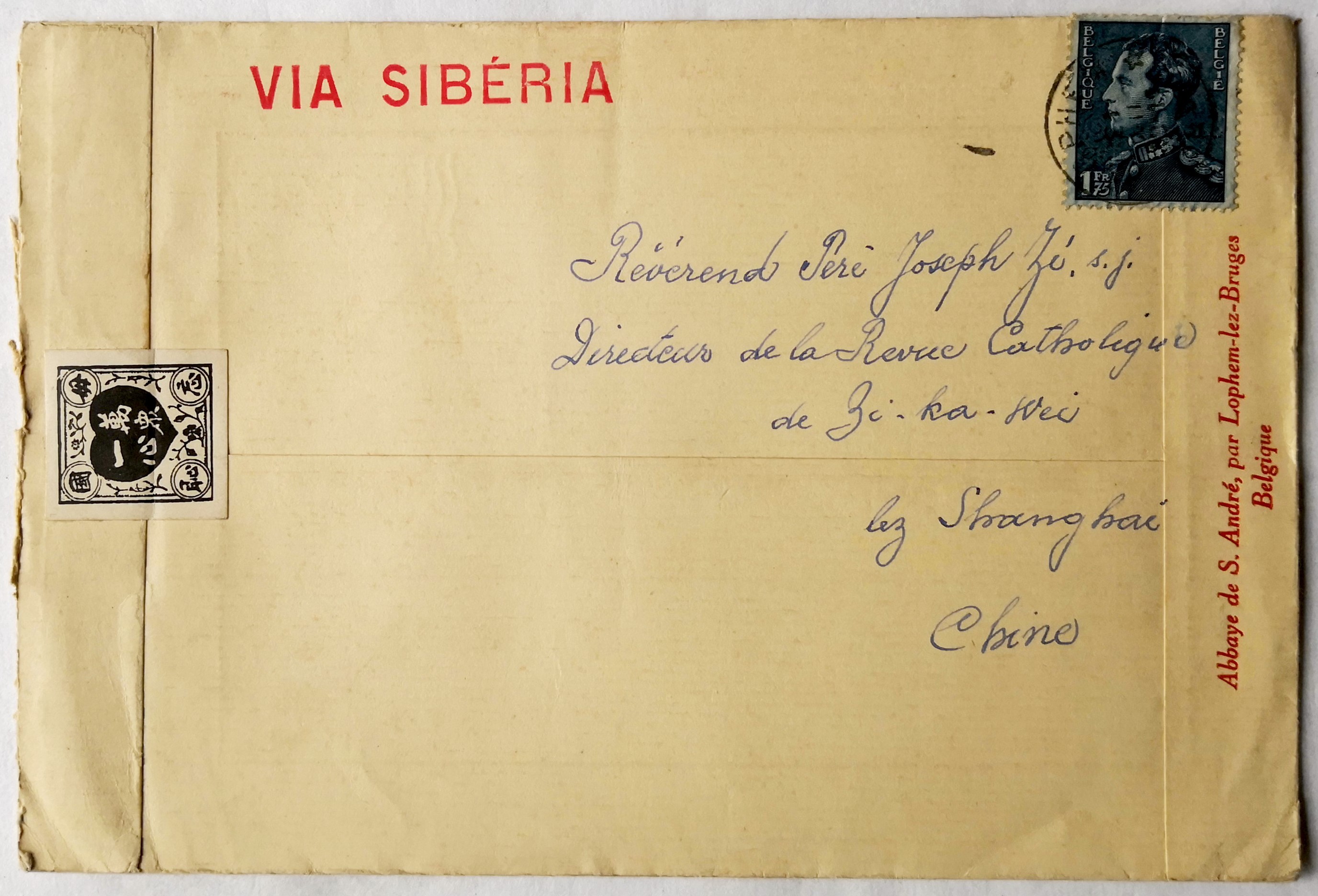

陆徵祥1936年致徐润农信的信封

陆徵祥1936年致徐润农信的信封

在和徐宗泽的通信中,除了宗教事务的讨论,有关抗战形势的探讨是重要内容。陆徵祥一生勤于写信,但至今存世并得以流传的却不多,我有幸在冷摊中得到一些有关陆徵祥的文献,其中有多封他在抗战期间致徐宗泽的信,披览之下深为感慨,现将相关内容节录于后,一窥这位曾被视为“卖国贼”的“方外之人”的内心:

国难临头,重重而来,自接兄函以来,强邻暴行,水陆空三方并逼,强横至此,或将自取侮辱。目下世界舆论群起反抗,抵制日货势将扩大,终必为文化诸邦摒弃门外,自外生存。惟暴横性成之日人恐难有觉悟而自留余地,深为之危耳!……椿年兄现在军队作报国牺牲品,佩极感极!报国之举,适正其时,不幸为国殉难,死有余荣,实祖宗后人无上光荣也!祥在院十年,凡来院访问之比友,几无一家无子弟之牺牲。彼等虽痛伤亡之子弟而以自慰者,即此报国之光荣,永世不忘而与国流芳矣。回溯昔年先师许竹筼先生在训练中每每以“为国捐躯”为官家应尽之责职,“牺牲疆场”为死得其所。先师再世,目击拼死抵抗之决心必鼓掌不置,而赞许心羡也!——陆徵祥1937年10月13日致徐润农信

注:徐椿年为徐宗泽之侄,早年在比利时留学,经常到修院看望陆徵祥,其学问和气度深得陆徵祥欣赏。抗战爆发后,徐椿年报名参军,投入到抗战洪流中,故陆徵祥信中有“报国之举,适正其时”之语。

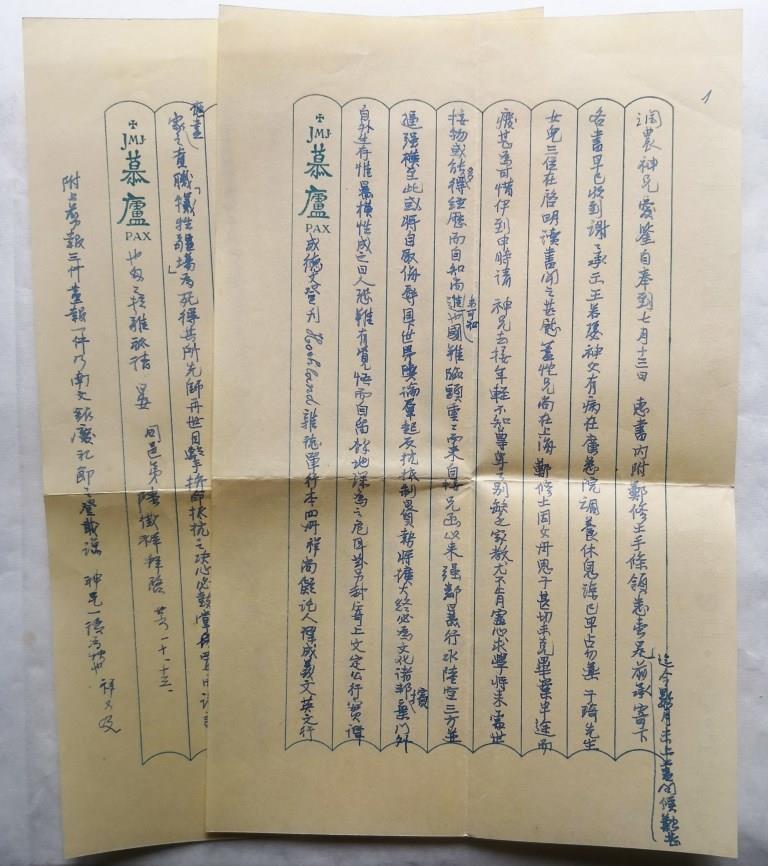

陆徵祥1937年10月13日致徐润农信

陆徵祥1937年10月13日致徐润农信

两年战事,两年抵抗,世界同情于我,日方深入泥沼,已有难拔出危之势。……毫无疑义,最后胜利非我莫属!——陆徵祥1939年6月19日致徐润农

十二月三日接奉九月廿五日手书,快慰难以言喻。捧读至再至三,恍若隔世复活,重见世界,开始一新生活,创立一新秩序,结交一新朋友,以后革新事业,前程非可限量。……天佑中华,全球改观,普世同情欢贺,不独先师文肃公在九泉之下含笑不已,先哲文定公、先师相伯在天之灵必祈求天主特别恩佑,广扬圣教于华夏,一洗二千年来之陈见,一新旧邦之民众,成一世界强大之新邦,猗欤盛哉,拭目俟之,额手预祝。——陆徵祥1945年12月12日致徐润农

注:1945年8月日本政府宣布战败,中国历经十四年的抗战终于获得胜利,徐宗泽将此喜讯写信告诉陆徵祥,陆徵祥在回信中连用了好几句排比句,其欢乐喜悦之情倾泻直下,难以抑制。此信当年曾在刊物上披露,引起很多人关注。

屈居弱国地位的中国在近代屈辱多多,外交官职责重大,而授权却有限,身为外交总长的陆徵祥自然难免成为众矢之的,以致多年之后他还感叹:“弱国无公义,弱国无外交。”而根据国人的一贯认知方式,凡出面签订屈辱条约的人就是卖国贼,却不会去探究他是在何等情境之下签署这样的条约,故陆徵祥在民间的地位始终很尴尬。但具有独立思维和全局视野的知识阶层则要理智得多,他们谅解陆徵祥以一介书生执掌弱国外交的难言苦衷,更知道他个人品德的方正不阿。1933年,蔡元培在纪念徐光启逝世三百周年之际,曾郑重指出:“徐文定以学者达官之资格,而信仰加特立教,拥护推广,不遗余力,嗣是以后,信徒不知凡几,而资格与之相当者,惟有现代之马相伯、陆子欣两先生。”(《南京天文学会举行徐光启逝世三百年纪念》,南京《中央日报》,1933年11月25日)这是很崇高的评价,也是知人知心之语,陆徵祥闻知曾为之“泪语凝噎”!

陆徵祥1892年21岁那年步入外交界,1905—1912年间任出使大臣,1912—1927年间曾九度执掌中国外交,并曾任国务总理、国务卿(洪宪帝制时期)要职。1927年入比利时本笃会圣安德鲁修道院,由修士而晋铎,由神父到院长,终成为继徐光启之后社会政治地位最高的中国基督徒知识分子。

(作者系上海图书馆研究员)

技术支持:上海江帆网络科技