从衡山路地铁站走出来,沿路走到吴兴路口,右面有四栋高层建筑,门牌号是吴兴路246弄,人们通常称这里是“吴兴大楼”。从建筑本身看,它们普普通通,20世纪80年代中期建的楼,特色也不明显。这几年,沪上的老建筑受人追捧,而这样的高楼是不入人眼的。一座房子,建筑本身,当然是一曲凝固的音乐,然而,它的人文价值,它承载的历史内容,我认为要大于建筑形态本身,不仅如此,恰恰是这些看不见的传奇、精神气息,让一座沉默的建筑有了自己的声音和个性。吴兴大楼,在百年建筑遍地的上海,属于年轻的“小弟弟”,然而,它见证了一群人不同以往的晚年,我相信在未来的城市史上一定会有它的位置。

只要说出几个名字,就能证明这样的判断并非凭空而来,住在这里的人有左翼电影、戏剧的领导人之一于伶,莎士比亚的翻译者孙大雨教授,曾任复旦大学校长的物理学家谢希德,曾任上海博物馆馆长的青铜器专家马承源,著名作家赵清阁、师陀,著名学者王元化……经历过十年“文革”,在改革开放的新时期,他们搬到这里,虽然已是桑榆晚年,可是,每一个人仍有很多抱负、计划,吴兴大楼伴着他们走完人生最后一段路。

吴兴路246弄吴兴大楼(贺平 摄)

吴兴路246弄吴兴大楼(贺平 摄)

赵清阁:浮生若梦诗文泪

据说赵清阁是一位在落雪天存雪用雪水泡茶的人,这不由得让人想起《红楼梦》里的妙玉,让贾宝玉自惭形秽的姑娘。也难怪,赵清阁曾将红楼人物故事改编成话剧,结集《红楼梦话剧集》出版。朋友沈扬曾跟她求证此事:“还记得1994年的一日,笔者去吴兴路清阁寓所看望,茶叙中,引出了雪水茶这件事(自然是我提出),清阁带笑回答‘那是偶尔的事情’,接着一句是:‘我哪有妙玉那样的好情致!’”(沈扬:《细节中的赵清阁》,《解放日报》2016年3月28日)“偶尔”已足以让人浮想联翩,这是一位怎样的女子啊?

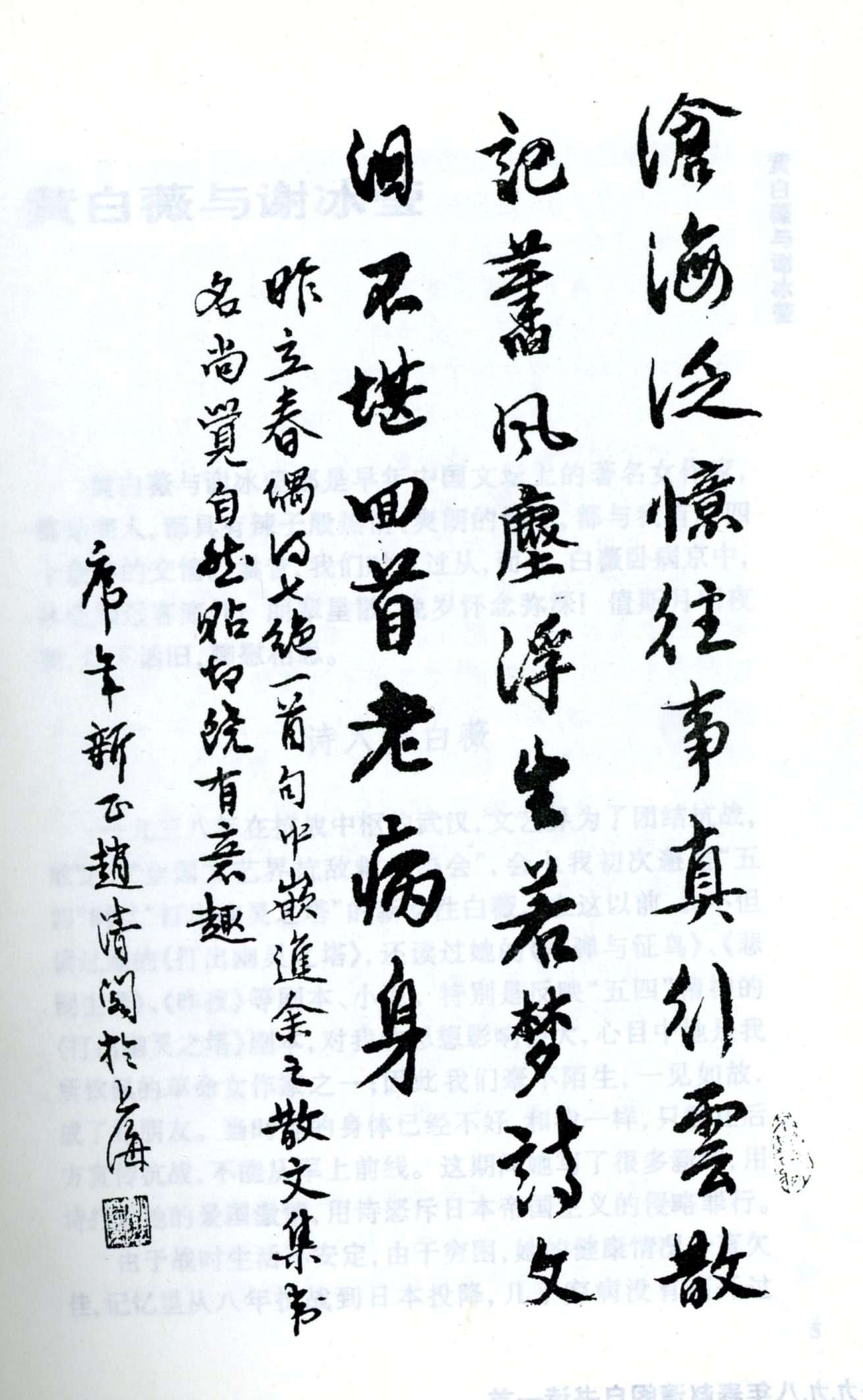

细想一下,20世纪40年代在重庆,赵清阁不过三十岁上下,就与很多前辈作家交往密切。郭沫若在信中与他开玩笑,茅盾晚年赋诗说:“黄歇浦边女作家,清才绮貌昔曾夸。”(《清谷行》,《茅盾诗词》,河北人民出版社,1979年,第86页)老舍与她合作创作剧本,田汉、梁实秋、梁宗岱等人与她都来往颇多。这一定是一位吸引人的女性,所有这些,历经岁月的酿造,在多少年后又散发出别有意味的酒香。“沧海泛忆往事真,行云散记旧风尘。”这不仅是赵清阁晚年的诗句,还是她晚年写作的主要内容。她是幸福的,有那么美好的往事可以回忆。在她的笔下有一个个鲜活的人物,白薇、谢冰莹、方令孺、俞珊、沉樱、安娥、许广平、陆小曼、陆晶清、冰心,这些女作家都是她的朋友;茅盾、阳翰笙、梁宗岱、刘海粟、傅抱石、齐白石,这些前辈也成了她的忘年交,赵清阁用文字把他们从遥远的往昔唤回来。

赵清阁自书诗(1998年)

赵清阁自书诗(1998年)

她回忆在重庆“文协”举办一周年纪念会时,几位作家斗酒的情景:

武汉一九三八年底沦陷,“文协”随难民撤退入川,翌年三月,在重庆举行了一次“文协”成立周年纪念会,晚上还借“生生花园”举行了宴会。“文协”会员济济一堂,像武汉时“文协”成立那天一样,意气风发,斗志昂扬。虽然前方战局不利,节节败北,但我们是前方坚强的后盾,都有抗战到底的决心,也有最后胜利的信心。

宴会上我和安娥、白薇、陆晶清、王礼锡等同桌,安娥好闹酒而没有量,晶清善饮。邻桌洪深向安娥、晶清和我挑战摆擂台,斟了三小碗酒,要我们三个人喝完就算赢,否则受罚。安娥一碗未尽,晶清不服,也只喝了一碗。白薇直嚷嚷“不能输给他!”这时安娥要我上阵,我虽嗜饮,却有点望“碗”生畏,但又不甘心认输,就硬着头皮把第三碗酒喝干了。轮到洪深,安娥让他也喝一碗,他没喝完已经醉了;于是他输了应受罚,可他想赖,我们哪里会依,安娥便向主席桌控告。郭老推邵力子先生当法官,邵先生裁判,罚洪老夫子唱了一段京剧《玉堂春》中的“女起解”,博得一片掌声。(《挥泪记安娥》,《浮生若梦》,华岳文艺出版社,1989年,第294—295页)

赵清阁《浮生若梦》书影(1989年版)

赵清阁《浮生若梦》书影(1989年版)

端木蕻良赞扬这些回忆文章:“看到你写的一些回忆,我真佩服你的记忆和对事物的体会,这也可以是一个时代的真实记录。是一代知识分子(艺术家)的写照,这是十分可贵的,我不会奉承你,这点你是知道的。”(1990年6月18日致赵清阁,《沧海往事:中国著名作家书信集锦》,上海文艺出版社,2006年,第87页)岁月更替,人生沉浮,故友凋零,一切都成梦,这种感觉是一种说不出的痛。洪深的女儿洪钤曾写道:

一九九四年六月初,赵清阁阿姨在饭店请客,这不符合她一向的行事方式。那天应赵阿姨之约去的人,除了我母亲之外,其余的都是她的晚辈,总共在一起还没有凑到一个满桌。那天去的人,没有一个是把“吃”放在心上,只是感到有些意外。原来,赵清阁阿姨是借“庆祝”自己80岁生日这个机会,要和关系比较亲近的朋友们聚一聚。吃饭间,赵阿姨主动提到:“我八十岁了。近来,常有人问我:一个人生活,是否孤单。”稍停后,她用稍稍提高些的声音,仍是平静地继续说:“我的回答是:我不孤单,但我感到孤寂。因为我的好友,一个一个都离去了。可以交流的朋友越来越少,以至都没有了。因此,孤寂之感油然而生。”(洪钤:《梧桐细雨清风去——怀念女作家赵清阁》,《香港文学》2009年10月号[上]/11月号[下])

孤寂,占据着赵清阁的晚年人生。谈到自己书房的“小物件”,睹物思人,她也有一番伤感:

我这辈子几乎三分之二的岁月,都是在书斋里度过,与书为伍,与笔为伴。

书斋除了书籍和“文房四宝”之外,我也喜欢陈列一些小摆设,包括各色手工艺、古玩(多是赝品)、字画、盆景。它们的特点不在于精,而在于小,我收购的时候就专着眼于“小”,越小我越爱。女诗人方令孺笑我是孩子的癖好。她也有同好,我们都很珍视这点可贵的童心。这癖好,这童心,至今未泯,每当我忧烦和疲惫,便把玩这些小东西,它们会使我暂时忘记自己的年龄!小摆设有买来的,也有不少是朋友赠送的,“文革”时丢失一些,也保存了几件,如洪深送我的小铜虎,阳翰老夫妇送我的布老虎(“虎”乃我的属相),冰心送我的花瓶、红豆,傅抱石送我的图章并代我刻了名字,老舍送我的砚台、水盂……这些我都视为珍贵的纪念品,它们都伴随了我数十年,馈赠的人有的已作古死别,有的亦生离千里,睹物思人,能不惆怅怃然!(《恨水流何处》,《长相忆》,学林出版社,1999年,第148页)

此文写于1989年8月,赵清阁搬到吴兴大楼的住址已经有两年多了。对这次搬家,我曾请教与赵清阁晚年多有交往的沈建中先生,他是这样答复我的:“赵清阁先生住址是吴兴路246弄3号楼203室(她故去后被保姆卖掉了),她是1987年由长乐路迁至此地,乔迁是在3月8日妇女节,那天是星期天,我还去帮忙。好像是市委宣传部分配的,听她说起是在洪泽的直接关心下分到的。二室一厅,她住一间,另一间是保姆住。”(2018年3月27日致笔者电邮)搬家日期,高天星等人撰《赵清阁文艺生涯年谱》(续)(《新文学史料》1995年第4期)记为2月22日,并交代这是“文革”中房子被占后的第三次迁居,第一次是1973年上海电影制片厂“造反派”用高压手段占房,迫使其迁出华山路住所;第二次为恶邻所欺,迁出巨鹿路820弄39号;这一次是赵清阁一再反映才落实政策的结果。1987年(未署具体月日)赵清阁给老友阳翰笙的信上说:“迁居一月,迄今犹感疲惫。但晚年能得此陶然安居之所,亦堪庆幸了。”(赵清阁编:《沧海往事:中国著名作家书信集锦》,第271页)一向关心赵清阁的阳翰笙在1987年5月6日致赵清阁的信上说:“三月二十二日来函获悉,得知你搬家已大致就绪,总算有了一个较适当的住所,甚欣慰。”(赵清阁编:《沧海往事:中国著名作家书信集锦》,第13页)看来,虽然居室不大,她已心满意足了。

赵清阁换房的经历,从一个侧面看出她所受到的并不公正的对待。这其实从1950年就开始了:

一九五O年二月,上海市召开第一届文代会。那次会议让赵阿姨第一次“领教”了新的社会环境的“威力”。会前,文化系统领导指定要赵清阁作为“白专典型”在大会上公开进行“自我批判”。当时赵阿姨还算年轻,极有个性的她,“棱角”还在,她对这样的一种“要求”,当然不能接受。赵阿姨态度坚决地表示:不接受会议的这个安排。于是,在指定赵阿姨做公开自我批判的前一天,有关领导派了赵阿姨的朋友、戏剧家熊佛西先生和另一位朋友一起去到她家,进行说服工作。两位受命而来的朋友,向赵阿姨表示了不完成任务就不离开她家的态度,熊先生的话,都说到了:“我要‘求’你了!你不肯,我不好交帐。”这个地步。双方僵持到近凌晨,最终赵阿姨虽然答应了,但有前提:“绝不涉及政治,只谈创作,可以检查文艺思想。”并表示:“如果我提的上面同意,我今晚赶写发言稿。若不可以,明天我会都不去开了。”第二天,赵清阁阿姨满腔委屈地上了台,她是一直眼泪不止地做着“检查”——台下听的不少人,还以为她是因为检查“深刻”而哭。真是阴差阳错哭笑不得。(洪钤:《梧桐细雨清风去——怀念女作家赵清阁》)

1952年,赵清阁随同私营的大同影业公司并入国营联合电影厂,任该厂艺术处干部。文艺界“整风运动”后,她又被安排到资料室工作四年,一个作家变成资料员,她也默默接受了。1956年底,许广平作为全国人大代表在上海视察时,提出赵清阁工作不对口,才促使赵清阁返回创作岗位。次年五一,周恩来在上海举行电影工作者座谈会,巡视会场后,问:“赵清阁怎么没来?”总理过问,使得她在年底周恩来再次来沪召开的文艺工作者座谈会成为座上宾。“文革”结束后,第四次文代会召开,赵清阁最初也被排除在外,还是茅盾为她打抱不平,“特邀”她,她才有机会与会。(参见赵清阁:《大文豪久远流芳》,《长相忆》,第160—161页)对此,茅盾在1979年9月5日致姜德明的信中,还表示大惑不解和不满:“赵清阁政治上一贯拥护党,上月她来京曾两次拜谒邓颖超同志,邓大姐且为她不为上海选出之四次文代大会代表而为特邀,表示不平。(此次上海不选袁雪芬,而把文化行政官员选出,且扬言袁雪芬自有中央特邀,上海乐得多出一代表,各地类此情况颇多。有人说此次文代会一半代表是文官,可称为文官大会。)”(中国现代文学馆主编:《茅盾书信集》,百花文艺出版社,1987年,第147页)

了解文坛世故的人,或许不难理解,赵清阁以文会友,无帮无派,也无职无权,她热爱写作,视写作为自己的第二生命,却并不热爱文学江湖,为沽名盗名而奔忙。然而,我能够体会到,老太太也憋着一股劲儿,她感受到压抑,表现出更为强劲的坚持。她不想用什么去换取利益,不想污染自己的人品,却并不等于不迎着寒风绽放。当年,梁实秋曾为赵清阁画梅花图,边上题词是:“直以见性,柔以见情,此梅花之妙也,今以此二语移赠清阁,以为如何?”这也道出赵清阁的品性。

1993年11月24日,赵清阁在给韩秀的信上谈到她晚年的计划:打算编一本散文集,再编一本友人给她的书信集,最后编一本话剧集、诗集,就封箱搁笔。她说:“愿上帝假我以寿,让我再活几年,把未了之事干完,也就心安了!不是为稿费,是不大甘心文坛对我几十年来的压制!(你会理解)”后来又补充:“这封信写了两三天,很矛盾,又觉得还是洒脱点的好,一了百了可也!‘文章千古事’,何必争一时之短长?!‘得失寸心知’耳。唐人早有此悟性,吾当受教!”(见傅光明:《书信世界里的赵清阁与老舍》,复旦大学出版社,2012年,第93—94页)心中有不平,却又坦荡地自我化解了。遗憾的是,病魔没有放过晚年的赵清阁,出书,在20世纪90年代后期也是一件很困难的事情,她的计划屡屡受阻。诗词选,她已经编好,用牛皮纸装订成册,有一家出版社曾考虑接受,却没有结果。她花了很多心血的友朋的书信集,在她生前也未能出版。老人编选这本书信集,等于沉浸在一生的友情海洋里,有人回忆,1996年,“当时正值酷暑时节,赵先生因病入住华东医院。医生嘱其静心疗养,严禁写作。但因一家出版社同意出版,赵先生冒着高温增删加注,审阅四五稿之多,并写了序言。……当时她只想早点交稿,日夜奋战,终于受到了医院领导的‘批评’。但她却说:‘我能工作的时间不多了,我就是想让这本书早点问世。’甚为遗憾的是那家出版社改变了主意,这本颇具史料价值的书也未能出版。”(徐霖恩:《独领风骚的女作家赵清阁》,《世纪》2000年第3期)

赵清阁晚年在寓所

赵清阁晚年在寓所

在这本直到2006年10月才出版的书信集(即《沧海往事:中国现代著名作家书信集锦》一书)中,十分难得地收入了老舍的四封信,而其他她与老舍的多封通信,则在1999年11月,她最后一次住院前,全部亲手烧掉了。她对朋友说:她把那些信和所有的副本,放在脸盆里烧了,她亲眼看着它们被烧成了灰。

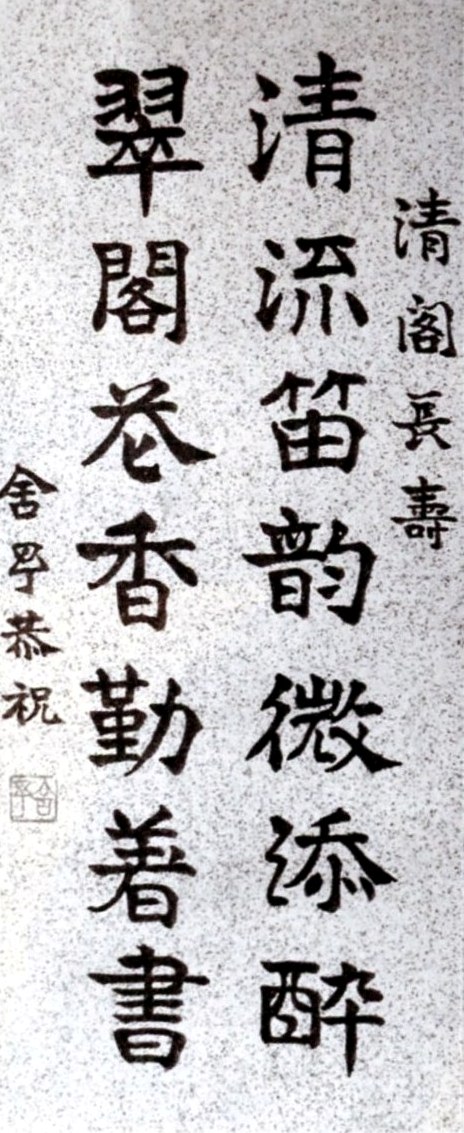

我没有机会走入赵清阁的书房,据说那里挂着1961年6月老舍为庆贺赵清阁生日所写的对联:清流笛韵微添醉;翠阁花香勤著书。

老舍题赠赵清阁寿联(1961年)

老舍题赠赵清阁寿联(1961年)

师陀:意欲展初志,已成皤然翁

诗人于坚在《装修记》中写道:“我分到自己的房子的时候,已经36岁。真是受宠若惊,拿到钥匙,芝麻开门,立即置身在空荡荡的房间里,太大了,50多平米。对过去在这个世界上一直是只有一张床位的我来说,真的是太大了,感觉是可以骑着马像农场主那样在里面溜一圈。为了这一天,我等了十多年,终于有自己的房子了,幸福啊,比找到了白雪公主的王子还幸福。”他还强调:“那个时代房子的分配制度给我这种印象,就是它与社会地位、官衔、级别、资历等等相联系的。”(《装修记》,《人间笔记》,云南人民出版社,2004年,第145、146页)房子问题,在当年不知困惑多少人,特别是在中国第一大都市的上海,老作家师陀为了摆脱住房的困境连年呼吁。

1984年7月28日,师陀在给沙汀的信中道出在夏天的苦楚:“我因住房狭窄,平常尚可将就着住和用,一到夏天,便难周转,故于十六日晨逃避到普陀山来了,为着工作的缘故。”(师陀著,刘增杰编校:《师陀全集》第5卷,河南大学出版社,2004年,第64页)这处房子还是1981年搬进的,在武康路,离巴金家不远。当年8月2日,师陀给刘增杰的信上说:“我已经于上月底搬家,新址为‘上海武康路280弄35号’。”(《师陀全集》第5卷,第15页)这处房子是怎么一个情况呢?在师陀为房子奔走的时候,不断地提到他的窘迫:

外地有朋友来信问我的处境是否改善,直到现在我仍旧住两间破房子,一间归老妻做卧室,一间做我的工作室、会客室兼我和儿子的卧室。有客人来,简直转动不开。好几[年]来我要求增配一间廿多平方的新公房,至今无人理会。(1984年9月9日致沙汀,《师陀全集》第5卷,第67页)

为此,他不得不给担任领导职务的作家写信,一个文人要开这个口,想来不会毫无顾虑,能够让他这样,真是万不得已。

我的住房只有两间,地板结构,共计面积五十二平方公尺。另外煤气、大小卫生间、灶间俱全,全部独用。只因其中一间做我的书房、工作室、会客室,兼卧室;我儿子廿多岁了,仍和他妈妈同住一间,甚是不便。因此急需增加间数。现有兴国路41弄1号楼新工房底楼,水泥地板,面积和我现在住房相仿,唯间数较多。据查此新工房产权属市委所有。请求市委有关部门准予调换,照顾我这个辛勤写作了五十多年的老人如何?谨此申请。(1985年2月10日致夏征农,《师陀全集》第5卷,第85页)

前年曾蒙关心恢复我的工作,此种厚谊,将永远铭记。

今有一事相烦。我现在住房只有两间:一间由我使用,既是书房,又是会客室,又是我的卧室;一间归我老婆和儿子使用,我儿子廿多岁了,仍跟他妈妈睡一个房间,极为不便。“四人帮”倒台后,曾通过上海市文联向上海市[委]宣传部请求增配住房,后又向上海市、徐汇区申请增配住房,均无结果。现在上海市委有一部分新工房,可否请你这位老前辈写信给胡立教同志,请他照顾一下辛勤写作了五十多年的作家,在上海中心区增配一间工作室或者将我的住房由市委收去,调换三间一套的住房?使我有生之年,安心为大好形势写作,我就很满意了。(1985年2月17日致夏衍,《师陀全集》第5卷,第86页)

师陀在写作(1986年)

师陀在写作(1986年)

身入晚境,想到的还是写作,是改善写作条件:“照顾我这个辛勤写作了五十多年的老人如何?”“使我有生之年,安心为大好形势写作,我就很满意了。”一介书生,这样辛酸的话,令人唏嘘。现实的境况,也使师陀在某些时候表现出很激愤的一面,甚至难以想到,这是一位温文尔雅的作家。《师陀全集》中收有一封1986年5月2日致作协上海分会书记处的信,谈的是退休的问题,满篇恼火:

我接到你们一九八六年五月二十八日的通知及根据主席、副主席制定的《专业作家聘任办法》(修改稿)第四条,对照同年四月二十三日所发的《专业作家聘任办法》(草案)第四条,仔细研究,不胜骇愕。你们搬用的只是国务院的离退休条例,殊不知全国作协是直接由党中央通过中央宣传部领导的,全国作协的专业作家队伍,也是由党中央通(过)中央宣传部领导并由全国提名经宣传部任命的,全国各省、市、自治区的作协分会,也由各省、市、自治区党委通过宣传部直接领导;全国各省、市、自治区作协分会均设有专业作家,其产生由地区作协分会推荐,经地区党委宣传部批准,而非由国务院批准和任命,其离退休显然不受国务院离退休条例约束。因为上自党中央,下至各地区党委及所属部门就由他们直接领导群体成员,任职离退,全按照党中央制定的条件,而非按照国务院制定的条例。党委尚且如此,在党中央未制定出全国专业作家离退休条例以前,我建议对专业作家离退办法暂缓执行。作为中国作家协会上海分会副主席之一,对你们寄来的《专业作家聘任办法》(修改稿)第四条,由于它不合理,我坚决反对。如果你们一定实行该《办法》(修改稿)第四条,我保留向上级申诉的权利。(《师陀全集》第5卷,第93页)

关于退休的事情,师陀早就有怨言,今天,我们可以理解为,他们被白白浪费了很多大好青春年华,终于赶上好时候,却要他们退休,这种捍卫工作权利的不甘,同样让人感慨。1981年11月2日给胡乔木(《师陀全集》中写“致某领导”)的信中,他说:

另外有一事向您请示。我原是作家协会上海分会专业作家,按规定,六级以上专业作家并无退休制度;而“四人帮”倒行逆施,在十年浩劫中我跟您一样受到种种迫害,最后并对我大耍无赖流氓手段,甚至加以威胁,逼我退休。我虽然不服,只得忍气吞声服从他们的命令。“四人帮”倒台,我跟大多数受尽迫害的人一样,如剥[拨]云雾而见青天。我曾经多方呼吁,要求恢复我的工作,至今四年有余,如石沉大海,迄无消息。不管在十年浩劫中被强迫退休或自动申请退休的,都早已恢复了工作。您的工作极忙,我本来不想打搅您,但是我没有别的法子可想,只好向您写这封信,请求恢复我的工作。您是中央书记处人,深知文学艺术对世道人心的作用,也是间接对四个现代化的作用,我想您不会不管吧?(《师陀全集》第5卷,第79页)

之后,我还看到师陀1985年9月25日“揭发”上海作协情况的信,同样是写给胡乔木的:

我从去年下半年起,在作协上海分会就受排挤。上海分会旧党组分为两派,这是你知道的,听说你曾经表示要亲自抓这个问题,结果胡立教同志抓了。胡立教同志委托吴某人筹备召开上海文代会,一年多未见眉目,最后他只好另外委托夏征农同志,至于详情,你可能已经知道了。上海开文代会的结果:吴某事先给巴金找得一位代理人,他在其一派中给自己找到一位代理人。我和原旧党组中两派没有任何关系,不知何以遭到吴某一派的排挤。还有一个王西彦,自称三十年代在北平就与我相识的“老朋友”,自从你给《无望村的馆主》[写的]序发表后,见到我就像不共戴天的仇人;去年全国作协选举理事,我的名字被从候选人名单中“调整”掉以后,他如愿以偿:见着我自称“老朋友”了。我既然遭到排挤,自己也很识相,作协上海分会的会议便不参加,上海笔会的会议也不参加。

上海文学界的思想斗争是假,争权夺利的斗争是实。发了许多牢骚,不太像祝贺信了,请你原谅。(《师陀全集》第5卷第80页)

看到这些,我有些瞠目结舌。这哪里是我通过作品感觉到的那个意气风发的小说家?要知道当年的师陀可是如日中天的青年作家,李健吾(刘西渭)曾把他的作品与沈从文的《湘行散记》、艾芜的《南行记》比较评论,认为:“诗是他的衣饰,讽刺是他的皮肉,而人类的同情者,这基本的基本,才是他的心。”李健吾还称赞《过岭记》是“动人的杰作”。(《读〈里门拾记〉》,刘增杰编:《师陀研究资料》,北京出版社,1984年,第208页)写《中国现代小说史》的夏志清,认为师陀的小说《结婚》是“一部真正出色的小说”。(《中国现代小说史》[节录],刘增杰编:《师陀研究资料》,第317页)《谷》《里门拾记》《落日光》《无望村的馆主》《果园城记》《马兰》《结婚》,那些年,师陀写得多,也写得好,越写越有个人特色。然而,1949年以后,这位天才小说家失去了通灵宝玉,笔墨变得异常艰涩。

或许,这与他的小说《历史无情》遭到腰斩有关。这部小说当时在《文汇报•笔会》上连载,经手其事的是他的老朋友唐弢和柯灵,没有多久,便遭到一份报纸上署名“苏北青年”的批评,主要是批评小说里写到一个仆人爱上主人,用简单的阶级的观点分析,大约是说不通的,当时正是1949年末或1950年初,时代在转换中,新社会的气象十足,面对这样的指责,报纸的压力很大,两位朋友当着师陀的面商量办法,最后只能无奈地说:“没有办法,只好腰斩!”巴金先生在晚年曾为老友感到深深的不平:“师陀有才华,又很勤奋,却未能献出自己心灵中的宝贝,写出本来属于他的文学精品。解放初期上海某报腰斩《历史无情》对他是不公平的。”(《西湖之梦》,《再思录》,作家出版社,2011年,第94页)这是实情,20世纪50年代,师陀在河南体验生活,写出的作品难以令人满意。他对历史有兴趣,写过四幕历史话剧《西门豹》、独幕喜剧《伐竹记》、历史小说《西门豹的遭遇》,这些作品不乏为配合形势而作,可是师陀刚刚写出一点感觉,大批判便来了,他只有检讨的份儿,哪还有创作的欲望?“文革”结束后,他只写过一些回忆创作的文章和一些散文,笔墨找不到昔日的光彩。他的老友黄裳也在感慨:

平时谈话,他也有不少独特的见解。如他不承认书法是艺术,又认定《金瓶梅》的作者是吴承恩。他曾仔细研究,在语言、习俗等方面发现《金瓶梅》与《西游记》有不少血缘关系。曾劝他写文章,总是迟迟不肯动笔。他颇有些藏书,房间里摆着商务百衲本二十四史,常说在这部大书里可以发现不少创作素材。可见他在晚年是有意从事历史题材的创作的。但终于缺乏动笔的兴致,没有能留下什么成绩。……他的旧作重印的大约有三四种。有的他自己也没有存书,曾替他从旧书店里找到过几种,但也没有重印的机会。这是想起来也不能不感到寂寞的。(《忆师陀》,《师陀全集续编》研究篇,河南大学出版社,2013年,第579页)

所幸,师陀晚年遇到胡乔木,后者可以说是他的福星。经沙汀的推荐,胡乔木看了师陀的中篇小说《无望村的馆主》,大加赞赏,此书重印,他亲自作序,并发表在1984年9月5日的《人民日报》上,序中称赞:“这部书对认识中国近代地主社会有一定的价值。……它既有自己的乡土色彩,而叙述的事件又相当奇特,所以又有独自的贡献。”并说:“一个好的小说家未必是一个好的文章家,作者却把这两者都做到了。这是这部中篇的另一个可贵之处。”最后呼吁“全国文艺爱好者”注意这部作品,并表达自己的喜爱之情:“这本书最初出版时由于当时的环境发行有限,现在重印,希望它能得到全国文艺爱好者的注意。我不是文学评论家,对于作者的人和作品都缺乏研究(我对作者只通过几次信,至令还不认识,他的作品读过的恐怕也不到五分之一),当然不致胡涂到说这是什么伟大的杰作。我只想说,读者看了这本书会喜欢它,会跟我一样感谢作者用优美的文字叙述了一段悲惨、荒唐而又真实可信的历史,这段历史就产生在我们自己的土地上,离开现在不过半个多世纪。”(《序新版〈无望村的馆主〉》,《胡乔木文集》第3卷,人民出版社,1994年,第377、378页)胡乔木长期担任主管意识形态的领导,他如此热情的推荐,对于改变师陀的现实处境或许不无裨益,包括他的书的出版,乃至房子问题。1987年1月25日,师陀致信胡乔木,又一次为自己的房子问题吁求。

蒙你接见,亲聆谈话,实前所未闻,现在中央下了决心,风气会逐渐好转,文艺方面尚待纠正。

我各方面都好。只是到了老年,总想为国[为]人民多做点有益工作,唯一的困难是与儿子同居一室,势难如愿,苦不堪言。为此,至盼关照贵秘书,以你的名义,给上海市有关方面写一信,请他们增配一套房子,解决我一家三代仅住房子两间的困难,更重要的是[使]我有可能进行写作。何如?(《师陀全集》第5卷,第81页)

不知道是不是这次写信起了作用,当年,他的房子问题总算解决了。1987年8月14日,他在给刘增杰的信上通知:“我已于日前搬家,新址为:上海吴兴路246弄三号楼202室。”(《师陀全集续编》补佚篇,第446页)新居也不是十全十美,好在妻儿高兴,他也心安。他给刘增杰的信中谈到了新环境:“此地近衡山宾馆,购物却不方便,对过即市检查[察]院及徐汇区检查[察]院,拘捕和押解罪犯受审的车声时有所闻。住房面积反比原先小,陈婉芬、庆一满意,我也只好满意了。”(1987年9月21日致刘增杰,《师陀全集续编》补佚篇,第447页)那一年10月,师陀再一次回到故乡河南,按说房子问题解决了,应当高兴才对,然而,他的老朋友苏金伞也能看出来,他“心情不愉快”:“第二次回河南,是1987年10月,是随上海作家代表团来河南访问的。访问结束后,他还想留下来写东西,因为上海居住条件差,缺乏写作的环境。这时他已是步履艰难,上下楼也不方便,又无人陪护,大家都不放心。上海作协党组来电劝他回去,并说新居已定,让他回去搬家。他当时心情不愉快,满腹牢骚。我送他到车站时,可谓怏怏而别。”(《悼师陀》,《师陀全集续编》研究篇,第551页)黄裳的文章中也特别提到在旅行中师陀挂念写作的事情:“这次旅行,大家都轻车简从,只有他带了一只铁箱子,装着写作资料,说是要在郑州住一阵,完成几本著作,其中就有重定蒋大鸿的诗集。可是大家不放心他的健康,还是一起回来了。”(《忆师陀》,《师陀全集续编》研究篇,第579页)

他终究还是没有完成自己的写作计划。在吴兴大楼,他仅仅住了一年多,次年10月7日,因医疗上的意外,突然去世。黄裳说:“他去世那年已年届八十,朋友们打算给他祝寿,连日期都已定好了,不料他却骤然去世了。”(《忆师陀》,《师陀全集续编》研究篇,第579页)这之后三十年,我偶然读到师陀写于1980年10月11日的一首《书怀》,文字是有灵性的,这首诗让人读来真是五味杂陈:

游子辞故里,一去不复还;

冉冉老将至,萦绕梦寐间。

忆昔慷慨去,一往直无前,

每与狗徒交,实增纨绔衫。

期以有所成,焉知遭摧残?

终不眨[贬]志节,耻上首阳山。

十年离乱久,九死复一生。

意欲奔“四化”,狡狐当路中。

意欲展初志,已成皤然翁。

虽成皤然翁,犹冀同辈与后人,

誓扫天下狡狐环宇清。

天下清后探旧屋,旧屋久已毁,

故旧多不存,愿与乡人庆升平。

(《师陀全集》第3卷,第730页)

(作者系巴金故居常务副馆长)

技术支持:上海江帆网络科技