引言:1958年3月,毛泽东在成都会议上说:“四川有个邹容,他写了一本书,叫《革命军》,……他算是提出了一个民主革命的简单纲领。”

1906年清明的凌晨,华泾镇高岗乡黄叶楼旁新添了座坟。没有江南地区常见的落葬仪式,也没有亲友的哭泣送别,只有祭奠悼诗的余灰明明灭灭、随风飘散。四位协助落葬的乡邻知道,这是华泾义士刘三从提篮桥监狱旁荒冢收的尸,判断是位二十来岁的年轻人。刘三的口风很紧,四位协助的乡邻中只有他的堂兄刘东海听过几句碎语,年轻人曾自称“革命军中马前卒”。原来是他,前两年那个因为“苏报案”被抓进去的邹容。

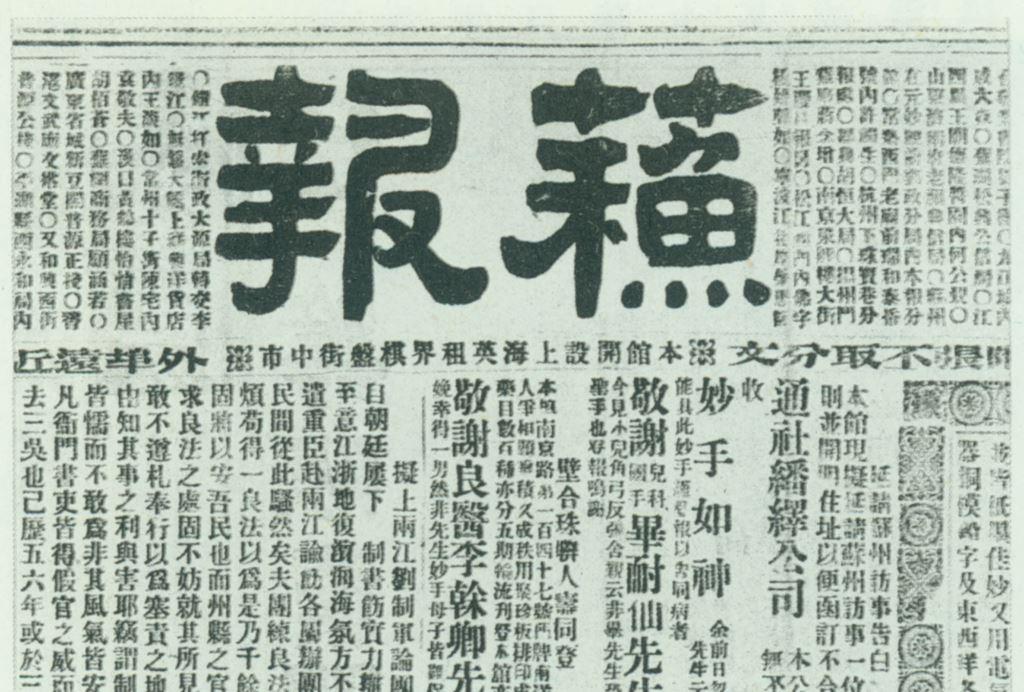

《苏报》于1896年6月26日在上海创刊,1900年由陈范接办宣传改良,倾向革命

《苏报》于1896年6月26日在上海创刊,1900年由陈范接办宣传改良,倾向革命

(图片源自《上海人民革命史画册》)

“苏报案”在今人看来比较陌生,但在一百多年前,但凡读书看报的识字人都会因每日报上连篇累牍的报道而对此案有所了解。原本只是邹容、章太炎等爱国激进人士在租界报纸《苏报》上发文畅谈革命,清政府却妄图用“文字狱”的老法子将二人处以极刑。在半殖民地半封建的大背景下,连司法权都旁落的清廷在租界的会审公廨里颜面尽失,被迫上演了一幕以主权政府为原告、在外国人设立的法庭上控告本国公民的滑稽戏,邹容、章太炎被判入狱服刑。邹容在狱中过世后,因巴山蜀水远在千里之外,且苏报案影响太大恐有牵连,尸身始终没有合适的地方落葬,直到出现本文开头的那个场景。

近代民主革命家、思想家章太炎(1869—1936)

近代民主革命家、思想家章太炎(1869—1936)

(图片源自《上海人民革命史画册》)

结良友,代殓遗骨于华泾

这位葬在徐汇的异乡人邹容生于1885年,童年期经历了继中法战争之后的中日甲午战争、八国联军侵华战争,目睹了国家自《马关条约》《辛丑条约》后一步步陷入半封建半殖民地的深渊。邹容见证了戊戌变法和义和团运动等各种力量的救亡图存,但都夭折了。列强的蛮横侵略、清廷的封建统治、民间的困苦生活、人民的反抗斗争,都激荡着邹容的思想。和那个年代的很多有识青年一样,邹容选择赴日求学,在接触了西方资产阶级革命理论,以及与同道中人执笔为剑的探讨后,他的革命思想有了飞跃发展。回国后,他奋笔疾书,在各种场合宣扬革命思想,最终为清廷所不容,生命如同暗夜中划破天际的流星,短暂、光亮,为后人所铭记。

为什么上海人刘三会为四川人邹容落葬华泾花费那么大代价?这就需要先介绍刘三的生平。生于1878年的刘三原名刘钟龢,字季平。6岁入私塾蒙学,21岁中秀才,以诗文闻名乡邻。如不出意外,他会和当时富足家庭的孩子一样,继承家里的布庄钱庄,在小农社会里过着衣食无忧的日子。因为对龚自珍“刘三今义士,愧杀读书人”的诗句颇为喜爱,个性与诗中的刘三相符,行侠仗义,且在家中也恰好排行老三,因而自称“江南刘三”,后人就直呼刘三,反而忘了刘季平的本名。刘三目睹了洋务运动和戊戌变法相继失败后,和邹容等小资产阶级一样,于1903年选择赴东洋留学,以日为师,为之前安逸舒适的人生轨迹换了个频道。在同乡钮永建的牵线下,刘三在留日学生会馆里认识了小他7岁的四川小阿弟邹容。

刘三与邹容二人一起在日本针砭时事,意气相投,结为莫逆之交。可以用今日通俗的“一起同过窗,一起扛过枪”来形容这种过命的交情,虽然两人同窗的学校不同,邹容在东京同文学院,刘三在东京成城学校;所谓的枪也只是一把剪人长辫的剪刀。

1903年4月,沙俄撕毁同清政府的条约,拒绝分期从东北撤军,企图长期霸占东北。消息传到日本,留日学生发动了声势浩大的“拒俄运动”,刘三、邹容是“拒俄义勇队”的积极参与者。拒俄运动失败后,对清政府失望的刘三与邹容参加了孙中山在日本横滨设立的兴中会分会(同盟会的前身),从事反清革命宣传。在之后的日子里,二人与陈独秀、张继等留学生一起,将道德败坏的清政府驻日南洋武备学生监督姚文甫痛斥一番,高喊“纵饶汝头,不饶汝发辫”,将其发辫剪下挂在留学生会馆梁上示众。此番事件闹大后,邹容就在“不听话”的名单上被标记了,清政府照会了日本外务省,向邹容所在的同文书院进行逮捕。经旅日同窗朋友们的劝告,邹容才离日回国,并选择了上海作为栖身之所。

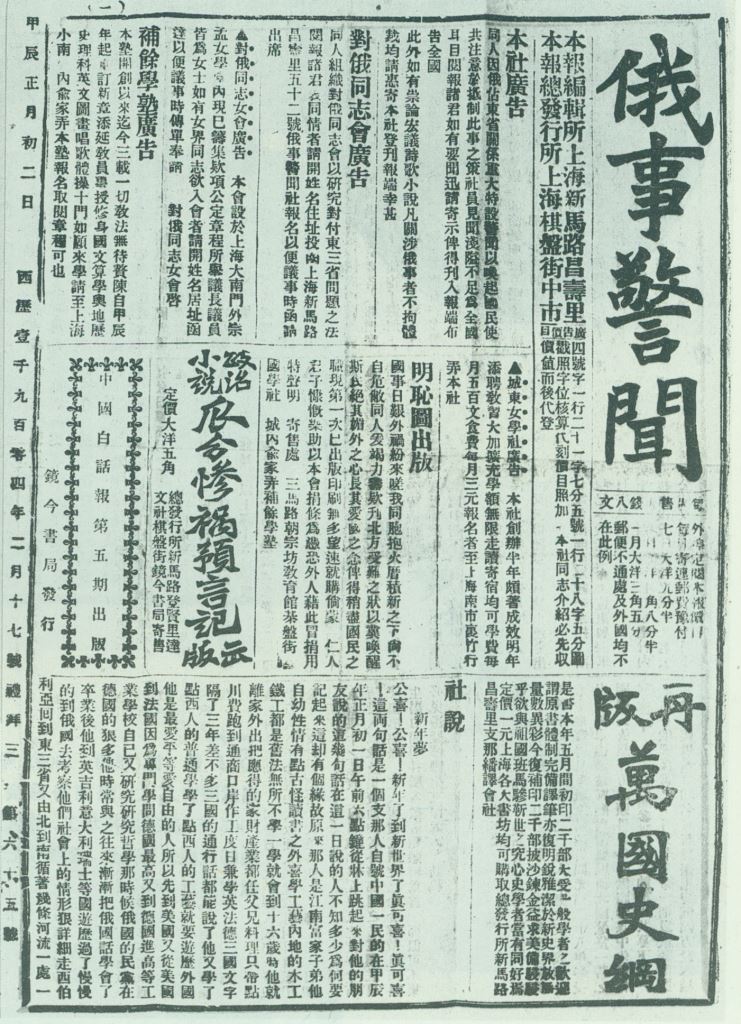

上海知识界和其他爱国人士在沙俄政府违背从东北撤兵的协定后立即发行《俄事警闻》日刊,发起召开拒俄大会

上海知识界和其他爱国人士在沙俄政府违背从东北撤兵的协定后立即发行《俄事警闻》日刊,发起召开拒俄大会

(图片源自《上海人民革命史画册》)

刘三与邹容两人一起做的事肯定不只目前留存下来的这些记录。但有这些记录,就不难明白,为什么刘三在日本接到友人陈去病为邹容“乞谋片土”的来信后,会在1906年从日本回国,冒着杀身之祸为昔日同窗、革命同志操办身后事。

回上海,思维激荡露锋芒

邹容从日本到了上海后,加入了蔡元培组织的革命团体爱国学社,参加上海张园集会,也结识了当时的著名思想家章太炎、吴稚晖、章士钊等。租界内言论自由的政治氛围、发达便利的刊印设施,对一众不满于清廷腐朽统治的年轻人来说仿佛乐土一般,虽然似没有根基的水中花、镜中月般虚幻美好。

邹容没有教职头衔,却在一群名流和思想家中常有惊座之语,“海内渐闻邹容之名”。在张园里爱国学社的定期集会上,邹容与蔡元培、吴稚晖、章太炎等因“墨水瓶事件”为大众知晓的进步人士一起,共同探索救亡之道。曾在南洋公学任教的吴稚晖也是个中最活跃的人物之一,在爱国学社因激进言论被公共租界巡捕房传讯的6次中,吴稚晖去了4次。《苏报》主编章士钊在张园集会中感慨于邹容的慷慨陈词,在报纸上宣传了邹容的《革民军》和章太炎的《驳康有为论革命书》,遂为清廷所不容,于是清廷施压逮捕《苏报》涉及人员。苏报案发后,挥斥方遒的一众志士或被捕,如章太炎;或外逃,如吴稚晖;或自首,如邹容。在清廷的压力和媒体的关注下,邹容被公共租界会审公廨判入狱2年,后死于提篮桥监狱,成为苏报案中唯一的死难者。

上海爱国人士在拒俄运动中经常集会的地点——张园(已毁,在今南京东路、泰兴路以南)

上海爱国人士在拒俄运动中经常集会的地点——张园(已毁,在今南京东路、泰兴路以南)

(图片源自《上海人民革命史画册》)

书生如邹容,从未带兵行军,却如同大将军一般,引导了一群后来者向封建制度发出致命冲击。孙中山在改组兴中会建立“中华革命军”时,确定“今后同志当自称为军,所以记邹容之功也”。南京临时政府成立后,孙中山批示邹容“照陆军大将军阵亡例赐恤”。这也是墓前石碑上章太炎尊称其为“大将军”、写《赠大将军巴县邹容墓表》的原因。

邹容的一生短暂,却在那个兵荒马乱的年月,留下了最璀璨的光芒。邹容到上海后笔耕不辍,完成了《革命军》这一著作,章太炎为之作序,书稿交由上海大同书局印发,“革命军中马前卒邹容”的署名见于自序。《革命军》全书仅两万字,共有绪论、革命之原因、革命之教育、革命必剖清人种、革命必去奴隶之根性、革命独立之大义和结论等七章。这部20世纪初的中国资产阶级民主革命宣言书从理论上阐明了民主革命的必然性,声讨了封建专制给中国带来的落后、愚昧和灾难,以“天赋人权”为思想武器批判“皇权神授”的封建专制主义。

张园聚会上的章士钊在自己主编的《苏报》上发表了《读<革命军>》,指明《革命军》阐发的革命不外乎“去世袭君主,排贵族特权,覆一切压制之策”,赞誉它是“今日国民教育之第一教科书”。同期《苏报》刊载了章太炎的《介绍<革命军>》,介绍了成书的宗旨在于“驱除满族,光复中国,笔极犀利,文极沉痛”,主张将此书“普及四万万人”。

也许会有读者将章太炎的书评与孙中山“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的口号有所联想,但其实类似口号早在500多年前元末朱元璋起义时就有。朱元璋在《朱元璋奉天讨元北伐檄文》中有云:“驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民。”革命者的口号总是惊人的相似,不同的只是过程和结果。

续火种,义士忠魂励后人

刘三回国后,在华泾与乡邻共同创办了培养革命人才、宣传革命思想的丽泽学院。也曾花重金雇请江湖义士,并参与谋刺两江总督端方,但因消息泄漏被捕入狱,后经黄炎培等人的多方营救,半年后获释。

1924年清明节,章太炎、于右任、章士钊、马君武和冯自由等20余人祭扫并重建邹容墓,纷纷赋诗,称颂刘三,并将其义行记于邹容墓表。刘三做东,在自家黄叶楼设宴招待。章太炎为此还作诗一首:“落魄江湖久不归,故人生死总相违。至今重过威丹墓,尚伴刘三醉一回。”

刘三作为冒死安葬“陆军大将军”的社会贤达,从不以邹容获盛名而自夸。在陈其美任上海都督时曾力邀他出山从政,但刘三不愿居功谋职,表示自己志在教育,婉言谢绝。他在1924年至1931年间先后任东南大学和持志大学教授、长江要塞司令部秘书长、江苏省博物馆编纂主任、国民党监察院委员等职,于1938年8月因病在上海去世,终年62岁。刘三的《黄叶楼遗稿》在1996年出版,收录了刘三所做诗文270余篇,诗中可见赴日求学、仗义收敛、教书育人等事件。值得一提的是为《黄叶楼遗稿》做传的马叙伦也是与徐汇颇有渊源的人物,他与刘三深交30余年,关于马叙伦的故事将会出现在后续《国歌与徐汇的渊源》一文中。

结语

翻读《革命军》,不难发现书中也存在着大汉族主义和种族复仇主义的倾向,缺乏对人民群众的正确认识,也没有提出反帝斗争的明确纲领等历史和阶级局限。尽管如此,立意鲜明、语言通俗的《革命军》还是受到了海内外革命者和普通群众的欢迎。它作为辛亥革命时期最受欢迎、影响最大的革命宣传读物,激励后来者奋起推翻封建专制主义,建立民主共和政体。

正如邹容自己在《革命军•自序》中所预言:“文字收功日,全球革命潮。”在他过世之后仅6年,中国民主革命的伟大先行者孙中山在中国大地上举起了近代民族民主革命的旗帜,最终结束了君主专制制度,打开了中国进步潮流的闸门。

(作者系徐汇区委组织部二级主任科员、党史研究室资料征集科科长)

技术支持:上海江帆网络科技