赵维龙又名赵雍,1923年出生在徐家汇赵巷19号。小时候读过几年私塾,15岁起就参加抗日救亡活动,此后打过短工,做过杂工,一度还拉过黄包车,后经人介绍进入可的牛奶公司(俗称“牛奶棚”,现上海图书馆的位置)做送奶工人。

赵维龙

赵维龙

穆汉祥,祖籍天津武清,从小在工人环境中长大,在兵工厂做过工。1945年10月,考入重庆交通大学电信管理系。抗战胜利后的第二年春天,他怀着“工业救国”梦随学校复员抵上海徐家汇交大校园。1947年7月,穆汉祥加入中国共产党。1948年起先后担任中共交通大学总支委员会组织委员、中共徐龙区委徐家汇分区委委员。

穆汉祥

穆汉祥

那么,赵维龙和穆汉祥,一个穷工人,一个大学生,他们是如何相识相知并共同战斗的呢?

因打抱不平 结识穆汉祥

1946年初夏的一天,赵维龙中午吃好饭后,想去已嫁到徐家汇同仁街吴家宅的二姐赵取琴处走亲戚。当他从赵巷弄堂(今辛耕路)出来走到启明女中(今为上海市第四中学)门口时,见到一个黄包车夫与一位富人争吵。原来是因为车程较短,下车后富人不肯付车费,想“揩油”。哪知黄包车夫并不屈服,不依不饶,坚持要富人付费。双方争得很激烈,那个富人见黄包车夫不服,还要动手打车夫。这些都被赵维龙及围观的人看在眼里。赵维龙曾拉过黄包车,知道车夫赚的是辛苦钱。他又是个爱打抱不平的人,便上前推了富人几下,厉声责问道:“路程长付路程长的车费,路程短付路程短的车费,侬为啥不付车费?侬为啥要欺负穷人?!”围观群众见有人出头,也纷纷数落富人的不是。富人理屈词穷,便恶狠狠地对赵维龙说:“管侬啥个事!”赵维龙立即反击:“侬欺负人就是要管!”路人齐声说“对!对!对!”富人想不到会惹众怒,真是进退两难,一点没有“落场势”。突然,他见不远处有警察在,便大耍无赖,面朝警察方向大喊大叫:“警察快来,这里有流氓打人了!”众人见警察要来便纷纷散去,赵维龙也拔腿沿赵巷弄堂向东奔跑,一口气跑到谨记路(今宛平南路)。

刚走了几步,赵维龙想喘口气,不料有人从背后向他肩上一拍。赵维龙心想这下完了,被警察追上了。再回头一看,是一个素不相识的年轻人,满脸笑容,看上去和蔼可亲。正惊诧之际,年轻人笑着把赵维龙引到角落里,连声赞扬赵维龙打抱不平的精神,并说他是交大的学生,叫穆汉祥,刚才在启明女中门前发生的一幕他看得清清楚楚,故十分佩服他的举动。两人边走边谈,穆汉祥问了赵维龙的工作和家庭情况,又详细介绍了自己的家庭和学习情况。两位年龄相差一岁的年轻人越谈越投机,引为知己。

之后,他们闲暇之余经常来往。不久,应负责筹备交大民众夜校的周蔚芸之邀,穆汉祥参与管理交大民众夜校教务,因工作出色,后实际成了夜校掌门人。经穆汉祥介绍,赵维龙成了一名夜校学生。穆汉祥会采取各种形式,如办壁报、组织政治时事讨论会、阅读经典好书、唱革命歌曲、观摩进步电影等,让工人们在增长知识的同时扩大视野,进一步从朴素的阶级感情升华到自觉革命的高度。在穆汉祥引领下,赵维龙和学生们参加了许多革命活动:在1948年6月26日交大体育馆举行的各界代表公断会担任纠察,叶慧华等人参与旁听;与王纪文、冯菊年等参加“反饥饿反内战”“真假和平辩论会”;去徐家汇“一乐天”等热闹地区贴标语……正是通过这些革命实践,赵维龙等人积累了斗争经验,觉悟有了明显提高。

在穆汉祥、黄香国等人的领导和徐寿铿、林雄超、张培性、杨世铎等众多教师努力下,夜校成绩斐然,学生从最初的100多人发展到后来的300多人。夜校培养了一批优秀的工人和干部,成为了交大学生与工农相结合的红色纽带。交大地下党组织在先后吸收夜校21名教师入党的同时,又在夜校成人班中发展符合条件的学生入党,并成立了夜校党支部。赵维龙就是穆汉祥在夜校中第一个发展入党的工人学生,他于1948年11月入党。

1949年2月后,由于形势发展和斗争需要,穆汉祥的组织关系调离交大,任中共徐龙区委徐家汇分区委委员。随后夜校党支部也与交大脱钩,转入地方。这样穆汉祥与赵维龙这些生活在徐家汇地区的同志在工作上的联系就更密切了。

家中小阁楼定为活动点

上海解放前夕,反动派困兽犹斗,垂死挣扎。汤恩伯发布“十杀令”,“飞行保垒”(国民党上海市警察局的特种镇暴队)昼夜横行,全市风声鹤唳。面对反动当局的高压,夜校党支部在穆汉祥的领导下,冒着生命危险日夜战斗,成为党在徐家汇地区活动的一支重要的力量。

赵维龙家位于赵巷赵氏家族住宅群最边远的东北角,位置较隐蔽。其东首是荒凉的“坟墩头”墓区,南面有弯弯曲曲小道通向赵巷总弄堂,西边连着18号,可通过灶间走道通往各处,北面有一条东西向一人多深、三丈余宽的河(徐家浜)。河浜南北没有桥,但巧妙的是,赵维龙家临河岸处有一道一肩宽的通向北岸的暗堤。暗堤藏在水面下,实则是水下暗桥,距水面有一尺多,只有赵家成年人知道。这暗堤平时不用,只是在有必要时,南岸人可以通过暗堤到达北岸。由于形势严峻,地下党秘密活动地点必须慎之又慎。穆汉祥过去常来赵家,在又一次认真察看了赵维龙家及四周环境后,认为这里可以作为地下党活动的理想场所。穆汉祥与赵维龙商量,赵维龙一口答应。

将地下活动点设在家中非常危险,一旦暴露,全家遭殃。但赵维龙早把自身置于生死之外,一切服从党的利益。1949年3月起到上海解放前夕,赵巷19号“小阁楼”成为以穆汉祥为首的地下党支部活动和地下刊物《民众报》的编辑、印刷场所。他们在这里商讨要事,分工贴标语、发传单,研究在工厂和棚户区组织工人协会,发展人民保安队员,开展护厂护校斗争,摸清国民党军队在徐家汇地区设置的兵力、反动官僚的住址等,以便更好配合解放军从西南攻入市区。每当小阁楼上有活动,赵维龙的妻子顾行南就承担起望风警戒的任务。一旦有风吹草动,小阁楼上的人即可迅速从后窗跳出,穿过菜园经由暗堤撤向北岸。

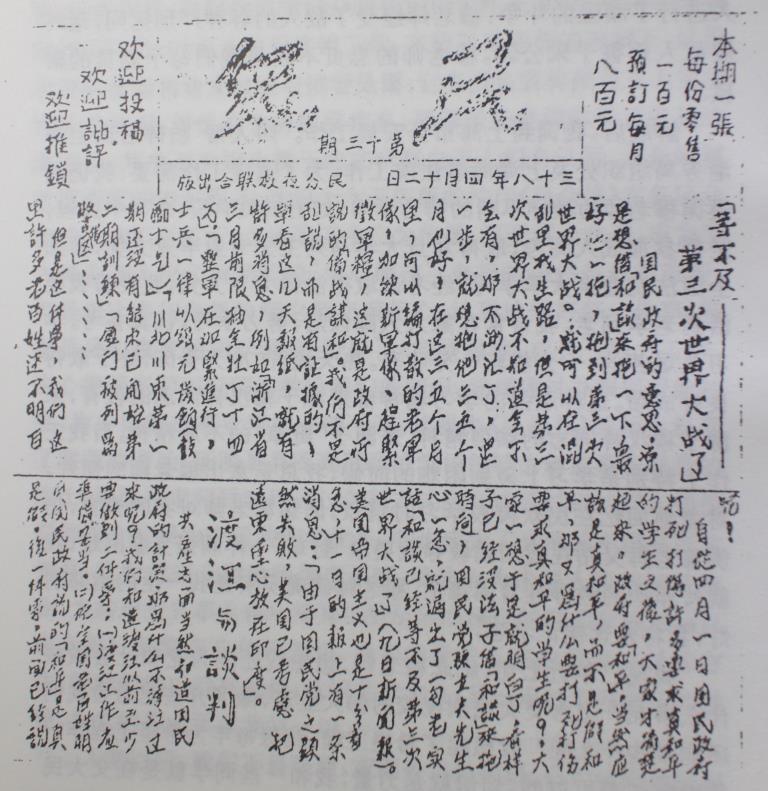

交大夜校《民众报》

交大夜校《民众报》

1949年4月23日晚上,按常例在赵维龙家开支部会,穆汉祥为大家带来了一个特大的好消息:南京解放了!大家顿时压制不住激动心情,低声喊出“乌啦”!穆汉祥又指挥大家轻声唱起“同志们向太阳、向自由……”,赵维龙、凌灿英等还情不自禁地跳起舞来,弄得地板“咯吱咯吱”响,最后穆汉祥不得不以纪律为由宣布停止。

这一晚,大家抢着编印出新一期《民众报》。第二天,印有“百万雄师过大江”和“南京解放”等最新消息的小报,带着油墨的清香散发在徐家汇一带。

特务搜上门 施计巧脱身

早在1949年4月初,穆汉祥已上了敌人的黑名单。4月26日国民党反动当局对交大进步学生实施逮捕时,因穆汉祥已转移,扑了个空。

之后,穆汉祥匆匆来到赵维龙家,告之交大发生的险情。赵维龙想到不久前一次深夜,穆汉祥悄悄来到自己家里,饭都没有吃,妻子将剩饭剩菜热一下让他吃了,随后穆汉祥在他家小阁楼上躲了几天。有了这个先例,赵维龙便建议他这几天还是吃住在自己家里,避避风头。穆汉祥沉思后说:“现在人家已注意到你,你这里也不安全。”并提醒赵也要倍加小心。赵维龙只得倾身上所有,塞给穆汉祥二元银元,并送走穆汉祥。但此刻的他万万没想到,这竟是两人最后的诀别。

不出穆汉祥所料,赵维龙也上了敌人的黑名单。随后的日子里,警方多次抓捕赵维龙,但都被他侥幸脱身。5月18日,地方党组织紧急传达迅速转移和隐蔽的指示。赵维龙和妻子立即将存放在家里的相关文件统统放进灶头里一把火烧掉。第二天他没有上班,在家里做一些转移前的准备工作。

就在当天中午,三个特务鬼鬼祟祟摸到可的牛奶公司,要抓捕赵维龙。特务们见他没有上班,便断定他在家里,因路况不熟悉,于是强迫同在一个厂工作的赵维龙的表哥严玉书带路。严玉书比赵维龙大几岁,也是进步人士,和赵维龙住在同一个院子里。他知道这几个人来者不善,便推说:“他家我很长时间没有去了,平时不来往的,我也不熟悉。”特务们见严玉书不肯走,便拔出手枪顶着他的腰,恶狠狠地说:“你到底走不走!”严玉书被逼无奈,只好硬着头皮上了他们的吉普车。车沿着高安路、衡山路、天钥桥路开到启明女中斜对面荒地上停下(即赵巷5号对面)。

赵巷的民居门牌号不相连,除了几座典型的绞圈房子外,都是大大小小的平房。屋与屋之间有连着的,也有独立的,中间还穿插着小河、小沟、小路。由于建造年代有先后,故门牌号跳来跳去,对这里不熟悉的人即使有门牌号,想要找到正确所在地也颇费周折。三个特务到了赵巷,押着严玉书寻找赵维龙家。严玉书磨磨蹭蹭,装作不熟悉的样子,跟在特务后东打听西打听,兜来兜去,想拖延时间,以便碰着可靠的人去通风报信。巧的是,严玉书跟着特务问询时,刚走到“七间头”附近,就碰到赵维龙的堂姐赵行南。赵行南听到这伙人打听赵维龙住哪里,朝严玉书一看,严玉书便给她使眼色。赵行南心领神会,立刻悄悄走开了。

此时,特务们才刚刚问到18号正门。严玉书非常紧张:离赵维龙家越来越近了,不知赵行南是否把信息带到?18号居民告诉特务,赵维龙的家要往后走,再向东沿沟渠向北直走到底。但实际上,18号内朝东从灶间穿过去就是19号。

这下特务们被搞得一头雾水,又走了一段时间,总算到了赵维龙家的墙门口。他们在门口碰到赵维龙的哥哥赵维南,特务们大声问:“赵维龙在家吗?”赵维南镇静地回答:“侬问啥?赵维龙啊?几天不看见了。”特务们急不可耐,推开赵维南就朝里冲。穿过天井来到西首正房,见一女子正在给婴儿喂奶,正是赵维龙的妻子顾行南。特务们便拔出手枪冲她大声叫嚷:“赵维龙呢?”顾行南面不改色地回答:“伊到七宝贩米去了。”“啥辰光回来?”特务追问。“我不晓得,大概要两三天。”顾行南回答。

特务们不死心,便一人把守房门口,其余二人搜查房间、灶间。在灶间内,特务们看到一男性呆坐着,便拿赵维龙的相片上前对照,发现不是赵维龙。这是赵维龙的小姐夫侯大兴,因他的家住赵巷浜北,离这里不远,这天是来串门的。特务们又搜到阁楼上,见一男子躺在床上,顿时喜出望外,心想这个家伙定是赵维龙,便一把将正在打盹的男子拎起来,再拿相片一对,发现这人也不是赵维龙。原来他是顾行南的弟弟顾书庭,在上海郊区务农的,因姐姐生了小孩,就带了些鸡蛋等土产来看望姐姐,吃过中饭后,准备在阁楼上休息一会就回去的。

特务们里里外外都搜不到要捕的人,连一点有价值的文件都没有搜到,只得对着顾行南大吼:“你男人回来叫他马上到警察局来!”特务们临走还愤愤地说:“小囡倒长得蛮漂亮,老头子勿二勿三!”说完便空手怏怏而去。直到此时,严玉书紧绷的心才算松了下来。

原来,赵行南得知特务前来抓捕赵维龙后,连奔带跑,从自己家西门绕到赵维龙房子后窗,一边猛敲窗子一边大喊:“维龙啊!快逃!有人来捉侬了!”此时赵维龙正在屋内收拾准备转移的衣物,一听到堂姐的呼叫,凭他多年地下斗争经验,知道大事不好情况紧急,便急急奔向在天井井口边洗衣的妻子,冲她说了一句:“我走了!”不等妻子应答,赵维龙立刻调头拿了几件衣服从后窗翻出,穿过菜园来到河边水桥头,熟门熟路地踏着水没膝盖的暗堤撤向北岸。事实上,赵维龙得信后迅速出逃和特务到家搜捕之间仅相差5分钟。

迎来艳阳天 师生阴阳隔

赵维龙从赵巷出逃后,几经周折跑到浦东地区藏身,后又辗转到松江泗泾躲避搜捕。尽管居无定所,风餐露宿,但他心里明白,上海解放的日子就要来了。

一天,赵维龙看到一支解放军队伍整齐走来,激动极了,便主动上前说明心意,自告奋勇担任向导。得到首长同意后,他便一路跟着坦克横扫残敌,沿七宝直入徐家汇。一到徐家汇,赵维龙就拿了一面大红旗兴奋地爬上肇嘉浜头北侧的圆形大碉堡顶部(20世纪90年代初因造地铁一号线被拆除),使劲地挥舞。徐家汇的民众看到解放军来了,都站在马路两旁鼓掌欢迎,赵维龙二姐赵取琴也在其中。她远远看见一个人在碉堡上面大力挥舞红旗,非常像弟弟赵维龙,等走近一看,果然是多日不见生死未卜的弟弟。她顾不得与弟弟打招呼,便一溜烟跑到赵巷,将这消息告诉家里。家里得知这一喜讯后,妻子顾行南、哥哥赵维南,包括老阿奶、小孩等纷纷出动,一齐奔到徐家汇的大碉堡处,只见赵维龙仍在兴奋地舞动着红旗……

原徐家汇肇嘉浜头北侧的大碉堡

原徐家汇肇嘉浜头北侧的大碉堡

不幸的是,4月30日傍晚,穆汉祥在虹桥一家小面馆被潜伏的特务抓捕。他仅在徐家汇警察分局关了几个小时,就被押送到市警察总局。在囚室里,他遇到同样被捕的交大进步学生史霄雯。两位难友相互鼓励,面对敌人多次严刑逼供,受尽折磨,但坚贞不屈,表现出革命者的大无畏精神。5月20日清晨,离上海解放仅7天时,穆汉祥、史霄雯被国民党反动当局残忍杀害于闸北宋公园(今闸北公园)。

6月5日,阴雨绵绵,万人同哭。党组织在交大为史、穆两烈士举行了隆重的追悼大会,灵柩就安葬在交大校园内,横幅、挽联、鲜花放满了会场,交大与市各界及夜校代表纷纷致辞,悼念这两位在上海解放前夕壮烈牺牲的英雄。陈毅市长亲笔题词:“为人民利益而光荣就义是值得永远纪念的!”

位于上海交通大学徐汇校区内的史霄雯、穆汉祥烈士墓

位于上海交通大学徐汇校区内的史霄雯、穆汉祥烈士墓

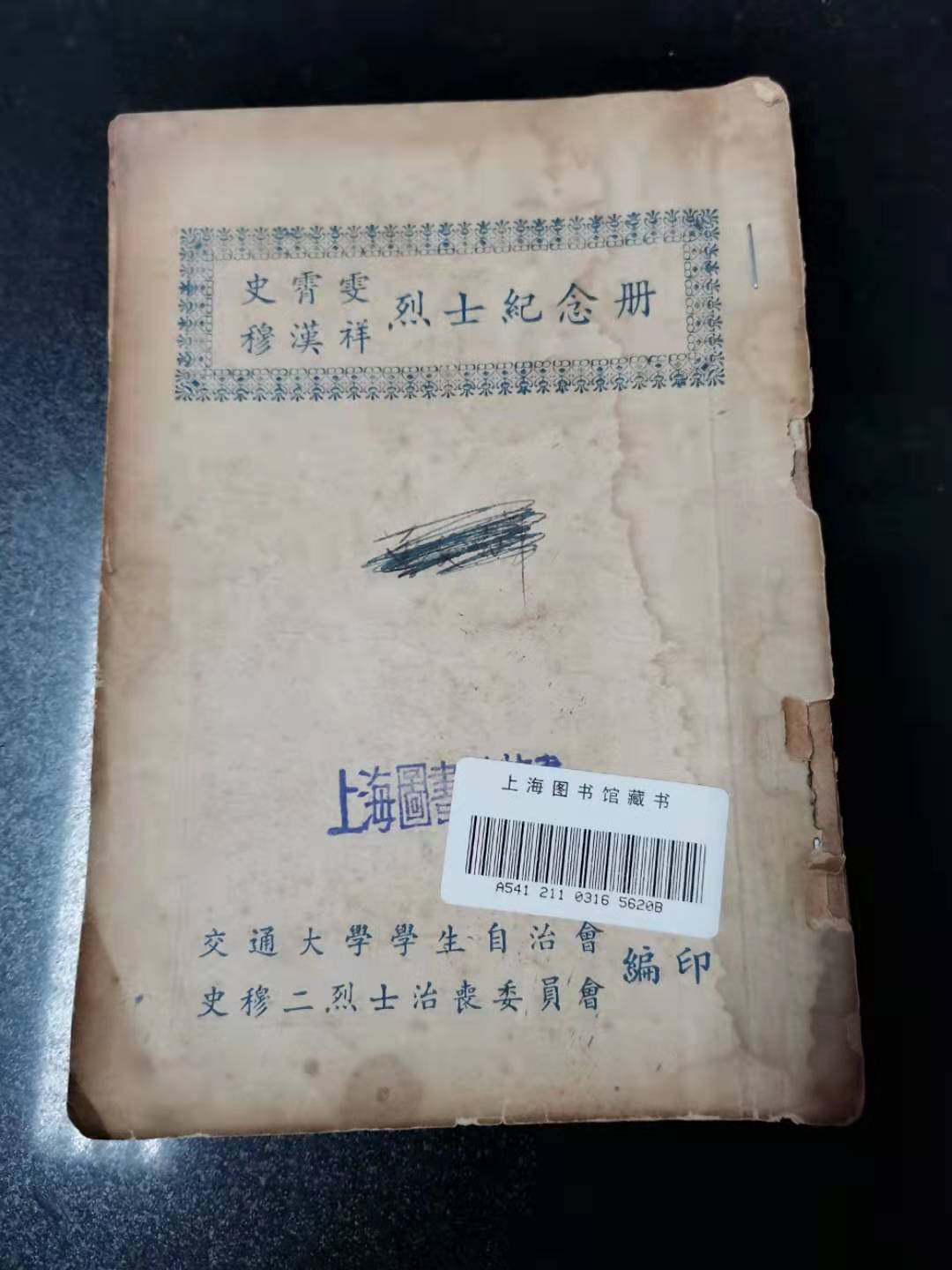

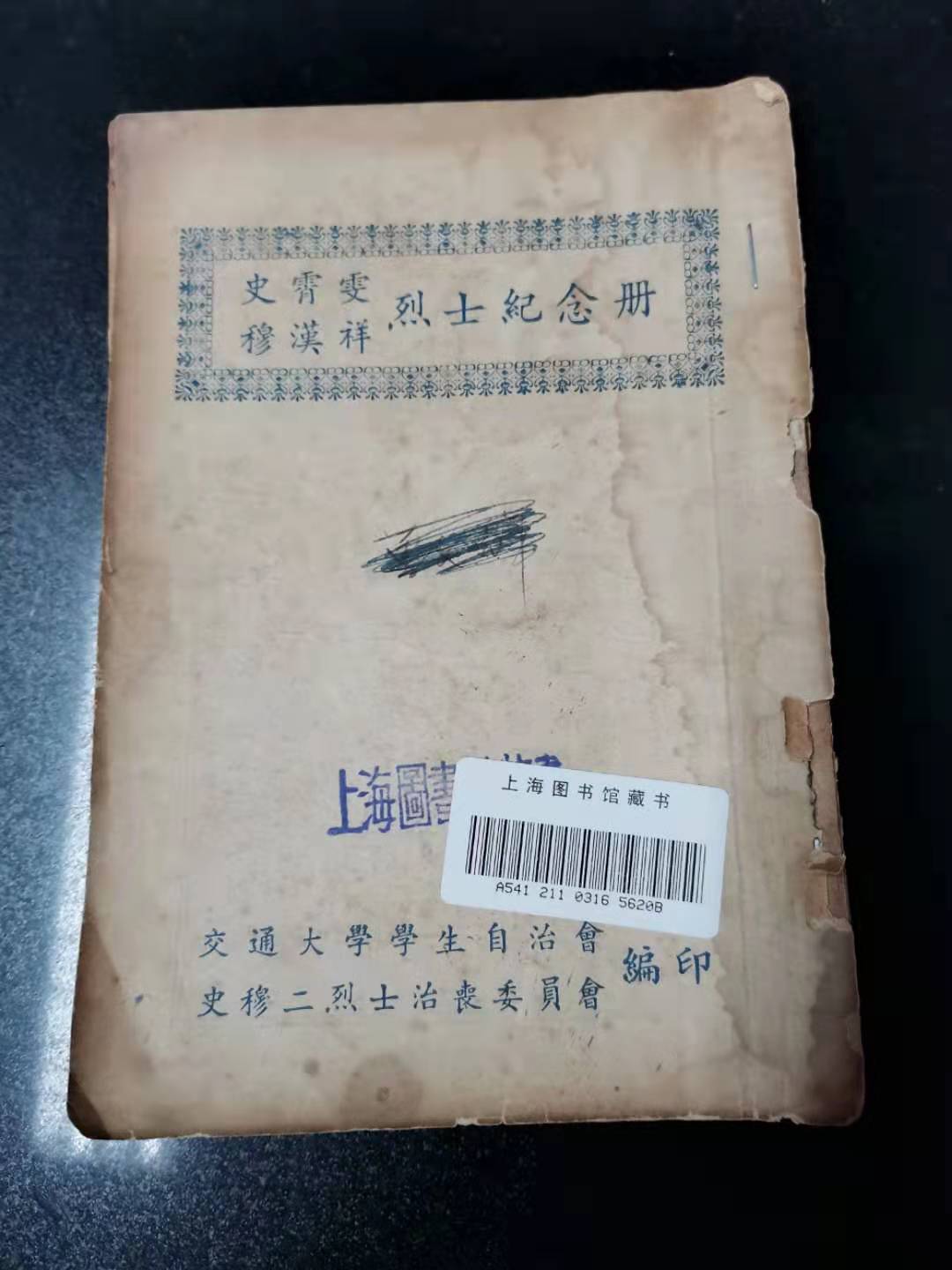

同年7月,由交大学生自治会和史穆烈士治丧会编印了《史霄雯穆汉祥烈士纪念册》,收录了凌灿英、表本智和赵雍(赵维龙)三位夜校学生的悼念文章。赵维龙的悼文不长,敬录如下:

导师穆汉祥:

安息吧!你栽种的幼苗,渐渐在生长,懂得国民党反动派的血腥,把解放中国人民的你,在黑白不分的暴力统治——蒋军的枪刀下,残害了你。

安息吧!人民的导师,我们更坚强地站起来了,去讨还你的血债!

安息吧!导师,我们无泪,只有恨愤怒,愤反动派的恶毒手段,为了使你安息,我们已同步踏着你的血迹,去完成了你的志愿——人群解放,世界大同。

赵雍

六月四日于上海可的牛奶公司

上海图书馆藏《史霄雯、穆汉祥烈士纪念册》

上海图书馆藏《史霄雯、穆汉祥烈士纪念册》

晚年,赵维龙中风三次,行动和讲话不便,对当年参加地下工作时惊心动魄的经历也甚少提及。除了时常会拿起当年在交大民众夜校读书时的“学员证”沉思外,赵维龙还常拿着一张穆汉祥与他的合影反复翻看,反面有穆汉祥当年的亲笔题字“送给最亲密的战友!穆汉祥”。这也是两人唯一一张合影。

2001年,赵维龙病逝于上海。

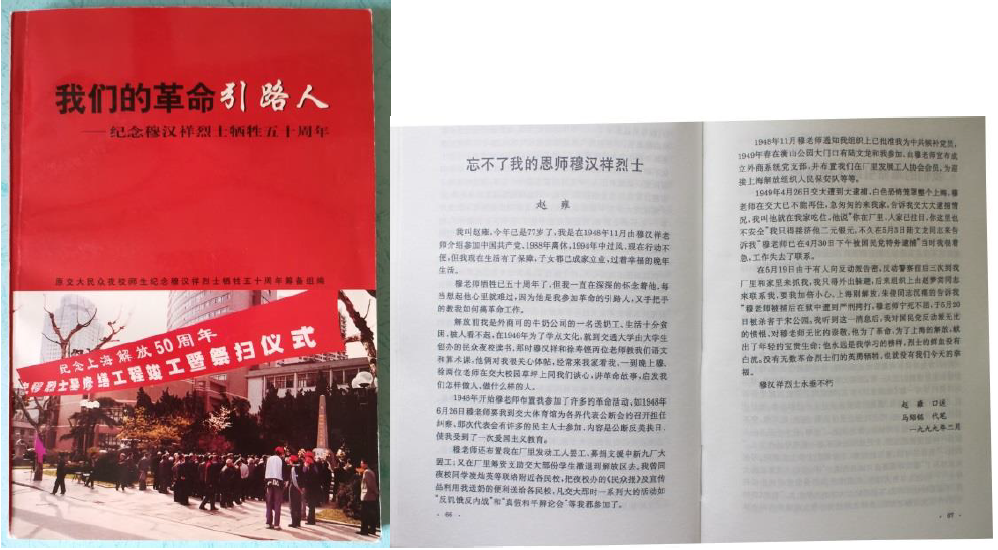

交大原民众夜校师生为纪念穆汉祥烈士牺牲五十周年编撰的纪念集,其中收录有赵维龙(赵雍)在病中写的回忆文章

交大原民众夜校师生为纪念穆汉祥烈士牺牲五十周年编撰的纪念集,其中收录有赵维龙(赵雍)在病中写的回忆文章

注:本文在写作过程中,得到上海交通大学党史校史研究室曹之真、欧七斤老师和赵维龙之子赵延年先生的关心、指点和帮助,特表示深深的感谢!本文图片由作者提供。

(作者系上海图书馆副研究馆员)

技术支持:上海江帆网络科技