黄道婆民间传说在上海地区主要有《黄道婆的传说》《黄道婆智斗官府》《黄道婆的故事》等,在海南崖州则集中于黄道婆在某一具体地点的传说,主要有《黄道婆在水南村的传说》《黄道婆在保定村的传说》《黄道婆与七仙岭的故事》等。针对黄道婆民间传说,纺织史学界虽有一些研究,但还不够系统与深入。如上海与海南举办的历届黄道婆文化研讨会中总会有一个黄道婆民间传说的主题,大部分学者会利用民间传说来辅证黄道婆的身份、籍贯、功绩等问题。毫无疑问,黄道婆民间口头传说必然早于其文字记载,正是因为陶宗仪听闻了黄道婆相关的事迹,才将其转换成文字收录到其著作中。因此,从本质上看《南村辍耕录》应该是黄道婆民间传说的最早版本。而《梧溪集》则是黄道婆民间传说经过很长时间的沉积后的再创作,它将黄道婆的籍贯、身份甚至婚姻状况都作了详细的讲述,充分体现了民间传说迎合当地听众的特点。事实上,现代黄道婆民间传说确实是在《南村辍耕录》与《梧溪集》的基础上进行演绎。我们抛开其中神话与迷信的迷雾,可以通过民间传说与实物分析、风俗解读三维印证的方法,还原黄道婆民间传说背后的真实隐喻与本质。

一、黄道婆传说中其身世的多样性

黄道婆传说中她的身世包括身份与籍贯两方面的内容有很多个版本。事实上,造成其版本众多的原因是史料记载的不确定性,使其在民间流传时会产生不同的说法。同样,随着民间传说的广泛传播与再创作,使得黄道婆的身份与籍贯更加扑朔迷离。

1.黄道婆身份猜测性中具有确定性

据《南村辍耕录》记载:“国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,……”由此可知,有关黄道婆事迹最早记录的《南村辍耕录》中并没有明确黄道婆的身份,是否为农妇、工匠、商人、道士等具体身份均未交代。黄道婆的身份仅仅是“妪”,而“妪”即50岁以上的老年妇女。众所周知,最早的口头民间传说一般要早于最早的文字记载,《南村辍耕录》中的记录至少说明陶宗仪在记录黄道婆传说时,她的具体身份是没有确定的。然而,现在无论在上海还是海南的民间传说中,黄道婆的身份主要有童养媳、道士、农妇、黎族民间织棉艺妪、官员家眷,等等。事实上,纺织史学界对于黄道婆的身份还出现过明教传教士之说。甚至有学者认为,黄道婆初为流人,后为道人,在崖州是同闽广等地流落在崖州的汉族人民和道人一起居住在汉族村落和道观中的。她初居州治所在地的水南村,再嫁宋五爹移居崖州城,后因夫亡故,出家到城西二里的少度寺中修道,约在1296年前后返回松江,居崖州时间约37年。毫无疑问,无论是民间传说还是纺织史学界,黄道婆的身份都具有猜测性。无论这些猜测多么精妙与合理,最早的文字记录(最早的民间传说)并没有指定其确切的身份。因此,黄道婆的身份明显具有猜测性。笔者认为,黄道婆的具体身份虽然无法确定,但其劳动人民的特性却是无可辩驳的,她具体参与到棉纺织技术的改进与传播中,其身份也必然是劳动阶级。因此,黄道婆的身份在具体的猜测中具有大概的确定性。

2.黄道婆籍贯在争议中存在模糊性

黄道婆传说中其籍贯主要有上海松江出生说与海南崖州出生说两种观点。上海的黄道婆传说均指出黄道婆出籍于上海乌泥泾,由于种种原因流落到海南崖州,从而有机会学习到黎族棉纺织技术;反之亦然,海南的黄道婆传说则强调其籍贯是海南崖州,迫于压迫离开故乡流落到乌泥泾传播棉纺织技术。毫无疑问,无论是上海还是海南,都在不遗余力地通过各种途径建构黄道婆是本地人的“事实”。如上海黄道婆纪念堂将其塑造成汉族妇女的形象,而海南黄道婆纪念馆中的黄道婆则是一位黎族妇女的样貌。2015年笔者在海南崖州参加黄道婆文化研讨会,其中一位黎族学者在发言之始大声宣称黄道婆是海南人,并且是黎族人。笔者认为,黄道婆籍贯之争的本质是当地教育、旅游、经济之争。上海与海南均在努力打造黄道婆文化,黄道婆籍贯的本土化,将会带来大量的衍生资源,能极大地促进当地的教育、旅游与经济的发展。

毫无疑问,无论是民间传说还是学术界,关于黄道婆的籍贯均是源自《南村辍耕录》中“国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来”的推测。其实,根据“自崖州来”根本无法确定黄道婆的籍贯。如果黄道婆是上海松江人,按常理,应该是“自崖州回”。那么,“来”字就能证明黄道婆是海南人吗?“来”也有可能是别处来到海南崖州,然后再到上海乌泥泾。显然,通过这一点无法确定她的籍贯。因此,上海与海南两地都可在此基础上对黄道婆传说中的籍贯进行演绎。最早对黄道婆籍贯进行演绎的是元代学者王逢。他在《梧溪集》(刊刻于明洪武时,即1368—1398年)中明确指出“黄道婆,松之乌泾人”。然而,在明崇祯年间(1628—1644年)的《松江府志》中却是如此描述:“有一妪名黄婆者,自崖州来……”显然,《松江府志》并没有采纳王逢认为黄道婆为上海籍贯的观点。众所周知,地方志的可信度要远远高于诗集或笔记小说,因此,王逢的记载可能源于民间传说,反映了中国民间对名人本土化的普遍做法。事实上,在解放前海南崖州水南村并没有黄道婆的任何民间传说;反而当上海的黄道婆传说在全国流传之后,海南崖州开始出现本土化的黄道婆传说。最初海南的黄道婆传说认定其为上海人,后来则经过当地政府与学术界的推动出现了黄道婆为海南崖州黎族人的说法,并建构出黄道婆的黎族形象。笔者认为,黄道婆的籍贯之争毫无意义,其籍贯本身就存在着模糊性,但有两个事实是没有争议的:一是黄道婆曾经在海南崖州生活过很长的时间,并向黎族同胞学习过棉纺织技艺,并精通这一技艺;二是黄道婆生命中最辉煌的时光是在上海乌泥泾度过的,为她成为先棉奠定了坚实的基础。因此,黄道婆的籍贯既是海南也是上海,其民族既是汉族也是黎族。

二、黄道婆传说中其功绩的确凿性

黄道婆传说中其对棉纺织技术创新与传播是确证无疑的,能从历史资料、实证分析以及经济结构嬗变三方印证。

1.地方志辅证了黄道婆传说中其传播棉纺织技艺的真实性

从历史资料来看,黄道婆相关的记载出现在《南村辍耕录》《梧溪集》《松江府志》(明崇祯版)中。《南村辍耕录》中言:“国初时,有一妪名黄道婆者,自崖州来,乃教以做造捍弹纺织之具,至于错纱配色,综线挈花,各有其法,以故织成被褥、带、帨,其上折枝、团凤、棋局、字样,粲然若写。人既受教,竞相作为,转货他郡,家既就殷。未几,妪卒,莫不感恩洒泣而共葬之;又为立祠,岁时享之,越三十年,祠毁,乡人赵愚轩重立。今词复毁,无人为之创建。道婆之名,日渐泯灭无闻矣。”而《梧溪集》中记载:“黄道婆,松之乌泾人。少沦落崖州,元贞间,始遇海舶以归。躬纺木棉花,织崖州被自给。教他姓妇,不少倦。未几,被更乌泾名天下,所食者千余家。”由此可知,《南村辍村录》中指出黄道婆不仅传播棉纺织技艺,而且还传播棉纺织技艺所用的器具。此外,明崇祯版《松江府志》中明确指出有关黄道婆的条目引自《南村辍耕录》里关于黄道婆传播棉纺织器具与技艺的内容,仅对黄道婆的称谓改为“黄婆”而非黄道婆。事实上,《松江府志》是松江地区的地方志,地方志是比较客观地记载地方历史、地理、经济之类内容的官方史书,可信度较之文人的笔记小说与诗集要高很多。同时,《松江府志》并未采纳《梧溪集》中关于黄道婆是“松之乌泾人”的说法,也反映出其严谨性。因此,黄道婆传播棉纺织器具与技艺的事迹确证无疑,民间传说在这方面并没有作夸张式的处理。

2.棉纺器具的亲缘关系实证了黄道婆传说中功绩的可靠性

从实证的角度看,笔者曾对上海乌泥泾与海南崖州的棉纺织器具进行比较分析,发现两者的扎棉机、弹弓以及纺车之间存在着亲缘关系。

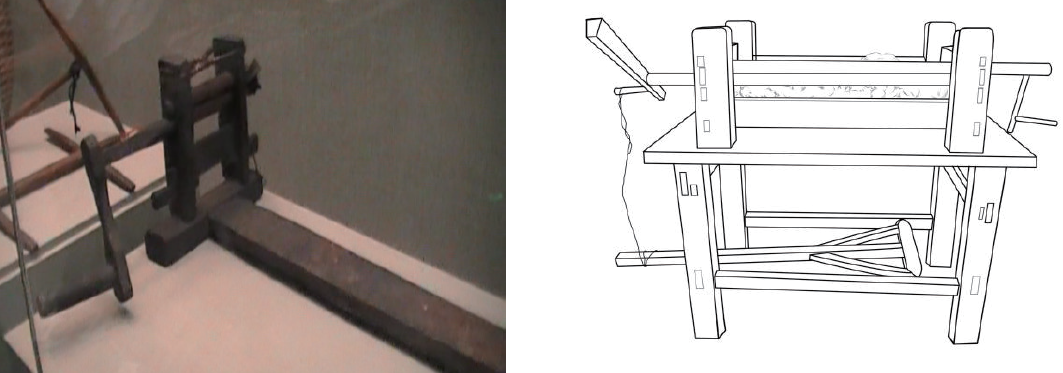

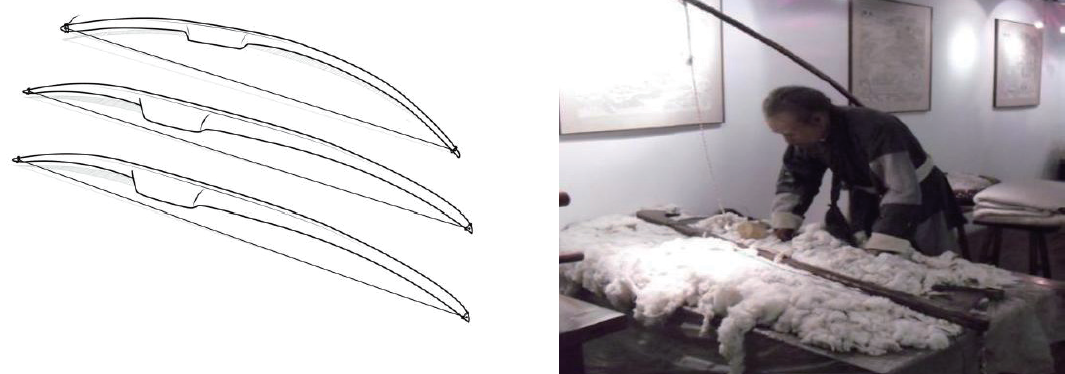

一方面,将乌泥泾与海南黎族的扎棉机和弹弓进行比较,发现这两者的实际差异并不是很大,两者的形制、结构与操作原理完全相同。扎棉机方面,黎族扎棉机(图1左)为木质,构造较为简单,由四块木板装成,一人利用中央装着的两个曲柄转轴进行扎棉处理。上海乌泥泾扎棉机(图1右)的形制正如《王祯农书》中所言:“二人掉轴,一人喂上绵英;二轴相轧,则子落于内,绵出于外,比用碾轴,工利数倍。”由此可知,乌泥泾的木绵搅车在原理上承袭了黎族扎棉机,同时进行了三人化、大型化、手摇脚踏并用的改造;弹弓方面,从弹弓的形制上看,乌泥泾弹弓也是在黎族的基础上进行了一些创新改进。黎族弹弓(图2左)较短,其长度一般不足1米,且为线弦,无弓椎,相应的弹力就较小了。而乌泥泾的弹弓(图2右)长达四尺,采用绳弦与弓椎,弹力大,弹出的棉花均匀、洁白,同时极大地提高了工作效率。

图1 海南的黎族扎棉机(左)和上海的汉族扎棉机(右)

图1 海南的黎族扎棉机(左)和上海的汉族扎棉机(右)

图2 海南省博物馆中的弹弓(左)和七宝棉纺织馆中的木制弹弓(右)

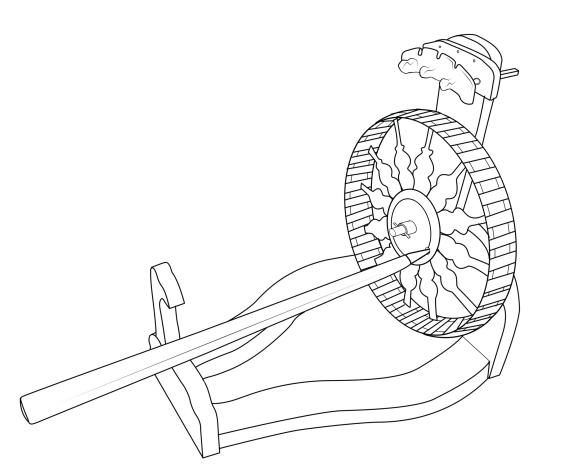

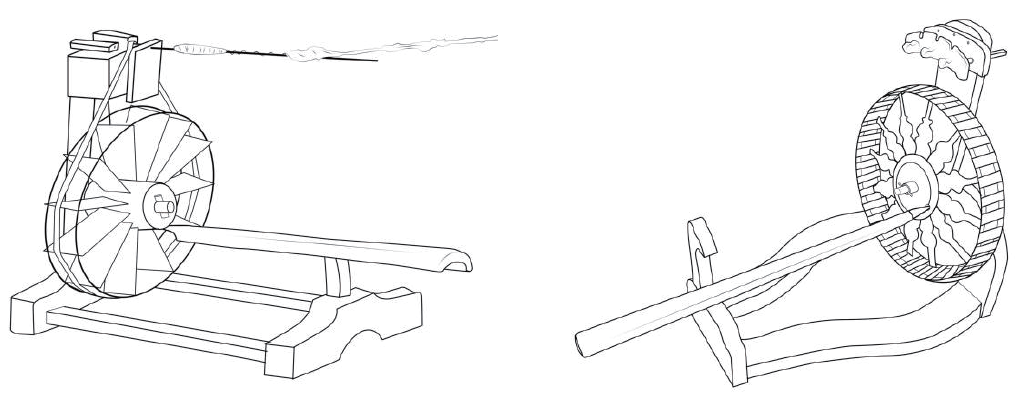

另一方面,将海南黎族的纺车与乌泥泾纺车进行比较。黎族所使用棉纺车为脚踏式单锭纺车(图3左),结构极为简单,纺车由机架、脚踏杆、传动轮、皮带、锭子等组成。而乌泥泾纺车则采用脚踏式三锭纺车(图3右),对黎族纺车进行了三项重大改进:第一,脚踏式三锭纺车将黎族的单锭改为三锭,提高了两倍的纺纱速度;第二,脚踏板一端与纺轮轮轴处用铁皮包住,不仅增加了纺车的使用寿命,而且更加省力;第三,脚踏式三锭纺车的纺轮明显要比黎族单锭纺车的纺轮稍大一些,纺轮与锭子的传动比明显增大,可以纺出更细的棉纱。由此可知,上海乌泥泾扎棉机与纺车只是在黎族扎棉机与纺车的基础上将其大型化、效率化,特别是脚踏纺车采用偏心轮的运动状态充分反映了两者的亲缘关系,因为闽广地区一般采用手摇单锭纺车,而上海与海南却存在着结构相似的脚踏纺车,充分反映了它们之间存在着棉纺织技术突发式、直接式交流,从而实证了黄道婆是参与棉纺织技术交流的重要人物。

图3 黎族棉纺车(左)和上海徐浦黄道婆纪念馆中的三绽纺车结构图(右)

图3 黎族棉纺车(左)和上海徐浦黄道婆纪念馆中的三绽纺车结构图(右)

3.上海地域文化的嬗变反映了黄道婆传说中功绩的深刻影响

上海独特地域文化的形成与黄道婆有着密切联系,在黄道婆出现前,该地区经济状况为:“其地土田硗瘠,民食不给,因谋树艺,以资生业,遂觅种于彼。初无踏车、椎、弓之制,率用手剖去子,线弦竹弧置案间,振掉成剂,厥功甚艰。”可见,乌泥泾人很早就开始种植棉花,但苦于轧棉、开松等工艺的落后,导致没有取得很大的经济效益。然而,黄道婆到来之后,随着棉纺技术的革新,生产效率得到巨大的提高,使得棉纺织业给当地带来巨大的经济效益,达到了“竞相作为,转货他郡,家计就殷”的实际效果。因而,从事棉纺织业的劳动妇女社会地位得到很大的提高,进而改变了松沪地区的文化习俗。黄道婆通过技艺改变了自已与上海妇女的人生,形成“上海小男人”的男性形象以及“大女小婿”“女大三抱金砖”的婚俗观,可见黄道婆在松沪地区的影响非常深远。她不经意间通过棉纺织技艺改变了当地平民家庭经济结构,进而改变当地的民间习俗,促进了上海地域文化的形成。因此,有关黄道婆传说中其功绩的真实性应该符合历史本原,当地民谣“黄婆婆!黄婆婆!教我纱,教我布,两只筒子两匹布”深刻体现了这一事实。

三、黄道婆传说效应的正面性

黄道婆传说的目的是传播大公无私、无私奉献的工匠精神。从国家层面上看,黄道婆传说反映了黎汉两族棉纺织技艺的交流,体现了中华民族各民族间共同进步的同体意识;从地方层面上看,黄道婆传说完美阐释了工匠精神的本质;从个人层面上看,黄道婆传说树立了个人奋斗的典范,通过个人努力实现了巨大的社会价值。

1.黄道婆传说体现了黎汉两族纺织技术交融

黄道婆传说反映了黎汉民族间的技术交流,体现了中华民族各民族间相互促进、相互影响的事实。众所周知,上海乌泥泾棉纺织技艺是由黎汉两族人民创造出来,而黄道婆只是其产生过程中的代表人物。正如德国学者库恩所言,黄道婆在上海乌泥泾,积极传播与革新海南黎族棉纺织技术,成功地将一个以前贫穷的地区变成一个富庶的棉花种植区。在她去世之后,当地人敬仰她,为了表达对她的感激之情,人们开始为她建立祠堂。因此,一个纺织女专家成了一个女恩人,而有关女恩人的传说又以一个种艺女杰而结束。笔者认为,长三角地区棉纺织业的兴盛是历史的必然,黄道婆的出现则是历史的偶然。事实上,早在黄道婆出现之前,汉族人民就开始持续不断地将南方的植棉、纺棉技术不断地向北方传播。正如《元史•世祖本纪》至元二十六年四月记载:“置浙东、江东、江西、湖广、福建木棉提举司,责民岁输木棉十万匹,以都提举司总之。”这充分说明了在黄道婆出现前,木棉已经在浙、闽、赣、粤、江东广泛种植。毫无疑问,在棉纺织技艺术传入长江流域过程中曾经出现过大量黄道婆式的人物,只因未出现在史书或地方志的记载中,而不为人们所知晓。

毫不夸张地说,黄道婆出现在恰当的时间与空间,是一种历史的巧合。正是因为黄道婆独特的身世,曾在海南崖州生活掌握棉纺织技艺且无儿无女,使其具有大公无私、造福乡里的可能,创造出乌泥泾棉纺织技术,进而形成黄道婆文化。综上所述,没有黄道婆的出现,长江中下游棉纺织业同样也会逐渐兴盛起来,这是中国棉纺织史发展的必然。但是如果没有黄道婆无私传授棉纺织技艺,极可能像浙、闽、赣、粤等地区一样无法催生出棉纺织的种艺英雄,进而无法产生黄道婆式的传说。

2.黄道婆传说完美体现了工匠精神本质

黄道婆传说的本质是以乌泥泾棉纺织技艺为核心衍生出来的一类棉纺织文化。其基础是乌泥泾的地方性棉纺织知识,本质表征的却是工匠精神。所谓工匠精神是工匠们对设计独具匠心、对质量精益求精、对技艺不断改进、对制作不竭余力的理想精神追求。事实上,工匠精神还包括“无私奉献”的精神,只有在“无私奉献”精神的指导下,工艺的传承性才能得到升华。黄道婆传说的核心就是纺织工匠精神,据《南村辍耕录》记载,黄道婆不仅对纺织工艺精益求精,还具备无私奉献的精神。首先,其棉织物纹样“粲然若写”,足见其工艺的精湛;其次,努力创新改造棉纺织器械,乌泥泾棉纺器具中的搅车、三锭纺车、脚踏式棉织机足见其对黎族棉纺织技术的改进与创新,因为海南崖州黎族并没有这样的棉纺织器具;最后,黄道婆在上海乌泥泾大力向乡民传授棉纺织技术,体现了工匠精神的最高境界——为了技艺的传承而大公无私、毫无保留地传播技艺。众所周知,中国传统技艺的传承一般以父子相传、师徒相授为模式,存在着一定的保守性与保密性。而黄道婆却选择了广而传播的模式,因此,当她去世后,乡民们不仅感其恩洒泣而共葬之,并为其立祠,每年都祭拜她。正是黄道婆大公无私、无私奉献的工匠精神使得民间不断演绎出各式各样的传说,尽管形式与内容有所差异,但其核心却均体现着工匠精神。

3.黄道婆传说生动展示了个人奋斗的典范

黄道婆传说的基调是个人奋斗的典范,通过个人的努力使个人价值与社会价值达到完美的统一。黄道婆生前并没有意识到自己的行为受到当地人民的感恩,当她去世后乌泥泾人民不仅隆重将其安葬,同时还为她立祠祭祀,进而形成黄道婆(先棉)文化,使黄道婆能像嫘祖(先蚕)一样受到人民的敬拜。然而,黄道婆成“神”的过程却与中华民族的老祖母嫘祖(黄帝的正妻)形成鲜明的对比。嫘祖崇拜遵循自上而下的路径,即官方崇拜与祭祀→民间崇拜与祭祀→先蚕文化;而黄道婆崇拜则完全相反,由自下而上的路径完成“先棉”的崇拜,即民间崇拜与祭祀→官方崇拜与祭祀→先棉文化。从黄道婆传说中其身份来看,黄道婆身份的卑微与影响力的深远是毫无疑问的。黄道婆完全是通过个人生前的努力,死后获得乌泥泾乡民们的感恩而对其进行崇拜与祭祀,继而得到官方的认同,最终在清道光十年(1830),获得“先棉”称号,并被列入国家祭典。笔者认为,黄道婆传说中的形象是个人奋斗、造福人民,为我们展示了平凡人的不平凡人生,与嫘祖通过自己的出身(西陵国公主)与身份(黄帝正妻)而获得先蚕称号是完全不同的。通俗地讲,黄道婆与嫘祖出身、身份的巨大差异,使我们更加相信黄道婆传说中她的巨大功绩。

四、结语

针对黄道婆民间传说的研究,笔者认为,《南村辍耕录》中记载的黄道婆事迹是最早的黄道婆民间传说,《梧溪集》中的记载则是对黄道婆最早民间传说的具体情节演绎,属于黄道婆民间传说再创作。同样,当代流传的黄道婆民间传说则是上海与海南两地对黄道婆文化的建构。无论民间传说的形式与内容如何改变,但其精神内核却被完整地保留下来了。通过对上海与海南两地具有典型性的黄道婆民间传说与实物分析、风俗解读三维印证的研究,能够得到如下结论:首先,黄道婆具体身份与籍贯传说不具有可信性,它们建立的基础本身就不牢固。但可以肯定黄道婆是元代普通的劳动妇女与棉纺织专家,同时,她应具有上海与海南双重籍贯。海南磨砺与培养了黄道婆的棉纺织技艺;上海则成就了黄道婆“先棉”的荣誉,而黄道婆文化又促进了上海地域文化的形成。其次,黄道婆民间传说中对黄道婆历史功绩的描述,比较符合历史史实,它能还原古代上海地区经济崛起与地域文化形成的重要因子——黄道婆文化。最后,黄道婆传说生动展示了个人奋斗的典范。黄道婆是工匠精神最完美的体现,她不仅对技艺精益求精,而且还具有工匠精神的最高境界——大公无私地传播技艺,因此,黄道婆与嫘祖分别并列为“先棉”与“先蚕”受到人民的崇拜与祭祀。

(李斌系武汉纺织大学特聘教授,武汉纺织服装数字化工程技术研究中心研究员;唐素、李京平、严雅琪系武汉纺织大学服装学院硕士研究生)

技术支持:上海江帆网络科技