世界“船王”董浩云在人生和创业的道路上深刻体会到人际关系和社交网络的重要性,因而十分注重发展与各界人士之间的关系,广结善缘,朋友遍天下。他除了结交世界各国政要以及金融、商业各界等社会名流之外,还与很多中国著名的文化艺术名人建立了友谊。譬如艺术大师张大千、溥儒、赵无极、王季迁,作家徐吁、周榆瑞、南宫搏、姚克,歌唱家费曼尔、孙少茹、费明仪,指挥家董麟、郭美贞、石信之、林克昌,音乐家马思聪、傅聪、邓昌国、藤田梓,电影演员卢燕、李丽华、韦伟、萧芳芳,舞蹈家江青、王仁曼,电影导演李翰祥、胡金铨,以及建筑大师贝聿铭、雕塑家杨英风等,都是董浩云的座上宾,董浩云经常与他们保持密切的联系。下面仅以董浩云与张大千和溥儒的交往为例,说明董浩云对文化艺术的追求和对文化艺术家的尊重。

董浩云

董浩云

一见如故:董浩云与张大千的友情

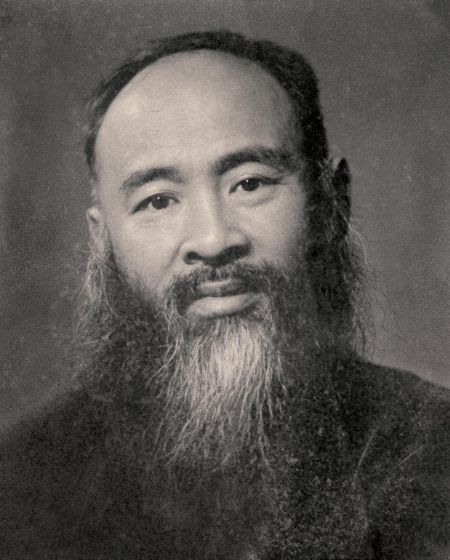

张大千(1899—1983),原名张正权,号大千,别号大千居士、下里巴人,斋名大风堂。因其青梅竹马的未婚妻去世,一度出家当和尚,得法号“大千”,百日后还俗。张大千出生于四川省内江市的一个书香门第家庭,兄弟十人,另有一姐,排行老八,幼年师从母亲学画。1917年东渡日本学习染织,课余时间自学绘画。1919年完成学业,由日本返沪,拜上海书法家曾熙、李瑞清为师,1925年在上海宁乡同乡会馆举办首次个人画展,百幅作品每幅20大洋,全部售完,从此一鸣惊人,此后便以卖画为生。

他与二哥张善孖创立“大风堂派”,是20世纪中国画坛最具传奇色彩的泼墨画工,特别在山水画方面卓有成就。旅居海外后,画风特点上推崇工写结合,重彩、水墨融为一体,尤其是泼墨与泼彩自成一派,开创了新的艺术风格。因其诗、书、画与齐白石、溥儒齐名,故并称为“南张北齐”和“南张北溥”,并与黄君璧、溥儒以“渡海三家”齐名。徐悲鸿更是称赞其为“五百年来第一人”。20多岁便蓄有一大把长胡子,这成为张大千独特的标志。

中年张大千

中年张大千

董浩云与张大千可以说是一见如故。1938年6月,张大千自北平逃脱日本人的拘禁,经天津乘坐“盛京”号轮船前往上海时,在船上与董浩云相遇,两人相谈甚欢,从此成为知己,开启了他们之间数十年的友谊。张大千是个美食家,对于吃十分讲究,他家有位四川厨师名叫娄海云,烧得一手好菜,多年来专门为他家烹饪,经常得到张大千的夸奖。大约在1963年,有一次董浩云应邀赴张家参加宴席,席间董对此厨师的厨艺自是赞不绝口,张大千随即开了一句玩笑说:“既是如此,那我就把大厨借给你一段时间好了。”说者无意,听者有心,不久董浩云真的就在纽约华尔街附近开了一家“四海餐馆”,礼聘娄海云出任大厨。董浩云开这家饭店的目的并不是单纯为了赚钱,而是希望将中国传统饮食文化介绍到美国来。饭店开张后,果然生意兴隆,吃客络绎不绝,当地畅销的报刊亦为之大力宣传,名流影星遂纷纷前来捧场,生意非常红火。

董浩云对张大千先生十分尊重。他曾邀请张大千住在其香港的别墅“香岛小筑”长达一个多月,他自己虽然要前往世界各地处理航运业务,但是却交代下属一定要好好款待张大千先生,尤其是不可以随意打扰,以便让他专心吟诗作画。董浩云更是嘱咐,每餐都要为大千先生准备不同种类的美味佳肴,一定要让这位美食家感到满意,以让其畅快创作。张大千曾经有一块称作“梅丘”的巨石,曾经跟随他走遍五湖四海,而每次这块巨石的搬迁,都是由董浩云安排其航运集团的船只专门运载,不论是从巴西的“八德园”搬到美国西峰的卡梅尔,还是由美国运往台北外双溪的摩耶精舍,无不如此。张大千对与董浩云的盛情厚义自然十分感激,他也时常将自己的作品馈赠给董浩云,以作为永久的纪念。其中最具代表意义的,当属巨幅山水画《峨眉金顶图》。

董浩云自1969年开辟南美洲及东南非洲航线后,先后将“东方丽华”“东方友华”“东方翠华”号客货轮投入航运,1970年再将新购入的“东方嘉华”号客货轮重新装修后加入此线。

在此之前,董浩云曾专程到美国向张大千求画,张大千问他喜欢山水、人物还是花卉。董浩云当即表示,他要将这幅画挂在旗下的巨型客轮上,目的就是要让外国人领悟中国文化和中国画风,同时也要让外国人了解一个中国人的内心世界。张大千深味董浩云的用心,为此他特别用心绘制了巨幅《峨眉金顶图》,并赠送给董浩云。该幅图画尺寸990×1800mm,图画上的钤印为:张爰之印 大千居士 已未 摩耶精舍 得心应手 大风堂。落下款识为:峨眉万仞插高天,五岳无因与并肩。削壁云峦看已遍,奇峰朵朵出青莲。六十八年元月摩耶精舍写似定斋仁兄法家雅嘱,大千弟张爰。该幅画作描绘的是中国著名大好河山峨眉金顶山,是张大千梦中的峨嵋胜景,后人形容为:“用色淡雅、笔墨细腻,通卷行云流水,从容自得。画中所作植被,葱郁挺拔,皴擦利落,以辅金顶山之壮阔;远近的细节描绘,使得其熠熠生辉。云雾描绘细致有力,用笔洒脱,别有韵致。山体用笔绝精,植物细节处纤毫毕现,细节刻画尤为传神,意境清丽雅逸。”整体来说,该画作恢弘大气,笔力雄厚,山峦云彩,美不胜收,具有极高的收藏价值,不仅为张氏平生创作之极品,亦为世界艺术品中之瑰宝。

《峨眉金顶图》被董浩云悬挂在客轮“东方嘉华”号上,从此云涛万里,光照四方,扬中华文化于四海。后来这幅巨作一直安置在香港湾仔海港中心顶楼——东方海外货柜航运有限公司的大厅。她不仅见证了董浩云和张大千之间的深厚情谊,也象征着他们俩“白云游子意,落日故人情”的那份深厚情怀。

莫逆之交:董浩云与溥儒的友谊

溥儒(1896—1963),字心畲,号西山逸士、义皇上人,河北宛平(今北京市)人,为清宣宗道光皇帝之曾孙,祖父是晚晴时期的恭亲王奕訢。他自幼在恭王府饱学经史子集,无所不窥。三十岁后潜心习画,穷研家藏书画名迹,培养出“琴棋书画诗酒花”的美学造诣。曾任教国立北平艺术专科学校,1950年赴台湾后任国立台湾师范大学教授,又曾在香港大学及新亚画院讲学。著名书画家谢稚柳曾评价溥儒是继王维、苏东坡、文征明、郑板桥之后,唯一诗书画三绝者。近代画家中,溥儒的诗文造诣,可以说达到了极高的境界,是其他画家所不可企及的。他的画作所书,多自拟诗词、记游感怀,书写笔势流畅,气韵连贯。他的书法在民国时期的书坛上亦占有一席之地。溥儒题画时所用书体亦随画面而变化,在带有写意的画作之上大多用行草书,在比较工整的画中则采用楷书,以达到统一协调之效果。

溥儒才华横溢,其诗词、书画闻名于世,故与张大千有“南张北溥”之誉,又与吴湖帆并称“南吴北溥”。溥儒性情率真,加上一生不入仕途,远离官场和世俗,留下了许多逸闻趣事。有人这样评论:溥先生的诗、书、画好到了极点,但他的生活不同于常人,甚至可以说怪到了极点。但就是这么一个怪人,却与董浩云是惺惺相惜多年的好朋友。

溥儒与董浩云的关系极为密切。多年间,只要溥儒前往东京或是香港,均由董浩云亲自安排住宿和招待,这从溥儒写给董浩云的一封信中可见一斑:“浩云先生鉴:承奉厚意,多日相扰。今行期尚有时日,而港方来人又多,鄙意以仍住旅馆为便。呈赠拙画早应奉上,奈因张罗画事,日夕无暇,迟至今日,弥觉不安。闻蒙颇关念弟之情况,此情尤感。临行当亲谒辞行,书上即颂。俪安不具。弟溥儒谨启。”可见他们彼此之间心心相印,溥儒还专门为董氏的“香岛小筑”题写了匾名。

董氏“香岛小筑”的贵宾溥儒

董氏“香岛小筑”的贵宾溥儒

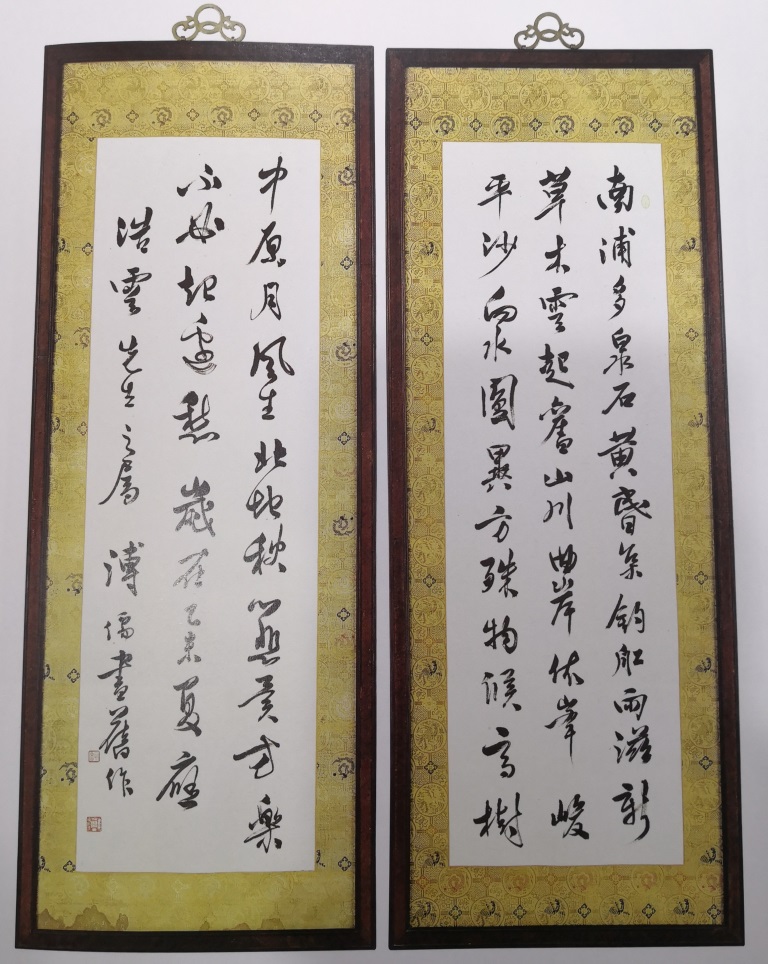

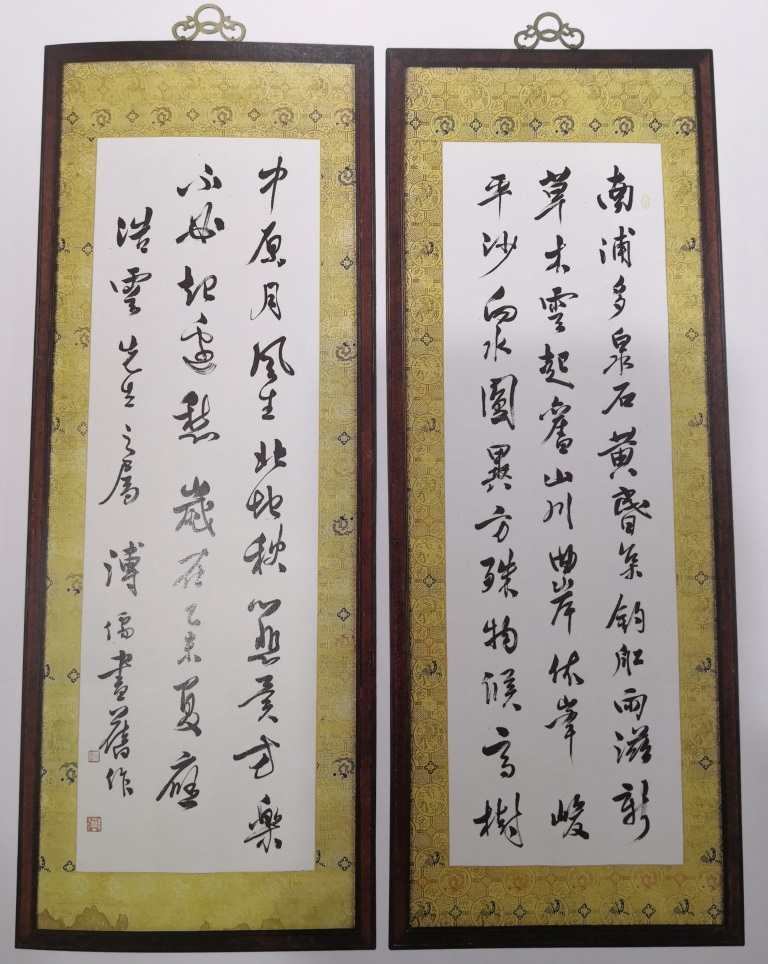

根据董浩云的老朋友宋训伦记载,溥儒为表达对董浩云多年关照的谢意,曾经赠送给董浩云六条五言排律草书诗屏。这幅作品是他聚精会神一挥而就的,诗虽是其旧作,但字则是“鸾舞蛇惊,鸿飞兽骇,圆润遒劲,妙造自然”,以致达到“心手双畅、翰不虚动”的境界,堪称溥儒生平最佳的行草作品,目前这幅珍贵的作品仍悬挂在董氏“香岛小筑”里。溥儒当时书写这幅诗屏时,宋训伦就在现场观看,他目睹大师的创作后,不禁发出赞叹:“这是我见过的写得最好的字。”溥儒笑着说:“我打扰了主人这么长久的时日,岂能不表达我心中的一点点谢忱。”

溥儒赠与董浩云的书法作品,至今仍悬挂于“香岛小筑”

溥儒赠与董浩云的书法作品,至今仍悬挂于“香岛小筑”

董浩云性格豪爽,念旧好客,讲究感情,朋友遍天下。如果说他结交政界和商界人物的目的主要是为了寻求航运事业的发展,那么他与这些艺术家的交往则完全与其业务没有关系,而是充分体现了他对文化艺术的热爱与追求。一如著名电影导演胡金铨所说:“董浩云对文化人,总怀有一分尊敬。”这句话言简意赅,却道出了董浩云内心的真实世界。

董浩云对文化的热爱和对文化人的尊敬,极大可能源自少年时期的他因为身体羸弱,据说连小学都没有读完,不得不休学暂时放弃学习。但正是因为这个遭遇,使得他养成了自学不倦的习惯和对文化以及文化人的别样情怀,而且这个习惯和情怀伴随他走过了一生。多年以后,当董浩云事业有成、德高望重之时,他那一口流利的英文、渊博的专业知识、典雅的艺术修养,谁又会想到他并没有接受过正规的高等教育呢?而这些,正是杰出企业家所需具备的精神特质。

(作者系上海交通大学董浩云航运博物馆馆长,副研究员)

技术支持:上海江帆网络科技