徐家汇圣母院育婴堂是上海天主教会的重要传教机构,也是闻名全国的天主教慈善机构。在上世纪五十年代初天主教反帝爱国运动中,以婴儿死亡率高为据,控诉帝国主义分子虐杀婴儿;从埋葬死婴的“小圣地”挖出大量骸骨,立了“万婴碑”;激发教徒的爱国热情,成为运动的突破口。时至今日,运动已经过去了60年,我们可以将之还原为历史,探究其中奥秘。

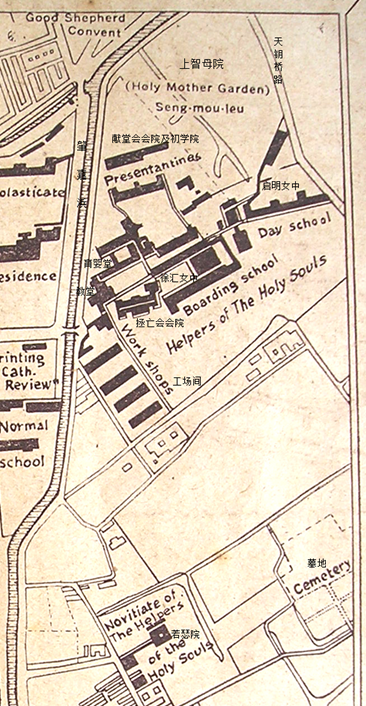

图1 1937年徐家汇圣母院布局图

一、育婴堂婴儿

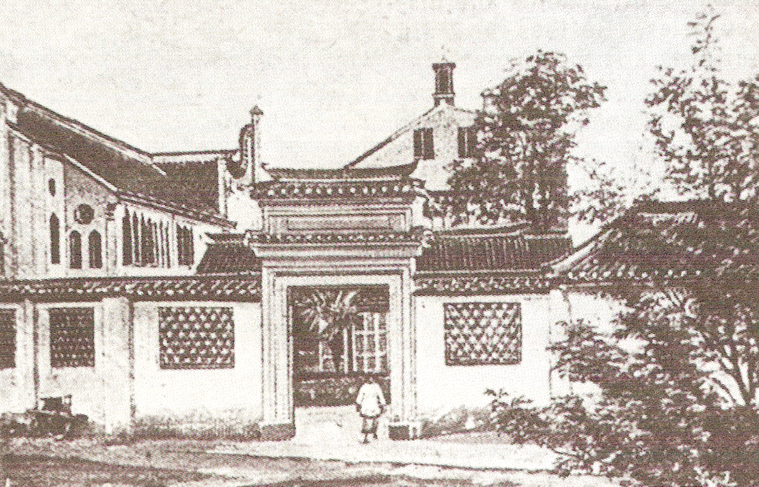

育婴堂由拯亡修女会创办于1869年2月1日。徐家汇圣母院是拯亡会在沪总院,占地89亩,在今天的漕溪北路、肇嘉浜路、天钥桥路、南丹东路之南所围地块内。拯亡会会院今址漕溪北路201号,被列入上海市文物保护单位徐家汇天主教历史建筑群。圣母院内有1座教堂、10多幢建筑。除了拯亡会,还设有献堂修女会会院及其初学院、上智母院、若瑟院、徐汇女中、启明女中、圣诞女校、育婴堂、聋哑学校、刺绣间、花边间、裁缝作、汰衣裳作、施医处、托儿所和幼稚园,空地上有牛奶棚、菜圃和修女坟地等。圣母院正门朝西,古牌坊式大门,白色围墙上镂空网格花,门口挂一块一尺多宽、四五尺长的铜牌,上书“徐家汇圣母院育婴堂”。育婴堂占地6.6亩,有124间房屋;民国时期在堂人数500~600人。1956年由市民政局接办。

图2 徐家汇圣母院大门口

育婴堂收初生至5岁儿童,绝大部分是女婴。健康婴儿、特别是男婴委托附近的奶娘抚养。每月初一抱到院中接受检查,并领取工资和婴儿费用。育婴堂设有小毛头间、大毛头间、小班、大班。小毛头间收乳儿。大毛头间收2~3岁儿童(见图3)。小班收3~12岁孤儿,6~7岁时,男孩送土山湾孤儿院,女孩在堂内读经学文化,课程有语、文、史、地、算、书等,使用教会小学的教材。同时,学做各种“家事”,如喂养婴儿、整理床铺卧室、洒扫课堂作场及饭间、抹桌洗碗、厨房洗涤烹饪、庭园栽植浇灌,等等。大班又称孤女院,收12岁以上孤女。她们学习纺纱、织布、裁剪、洗衣、烧饭、种花、除草等工作。心灵手巧者学刺绣、做花边等。她们的绣品可与湘绣媲美,在1900年巴黎世界博览会和1924年罗马成绩展览会上都得过奖,海内外定货多得无法应付。洗熨衣服的服务对象除了圣母院内部,还有徐家汇地区的神父,大、小修道院的修生,广慈医院(今瑞金医院)的病人。因收养了不少聋哑孤女,1893年,受过专业培训的拯亡会法国籍修女马赛尔到沪,开始教育聋哑孤女。对内称聋哑部,对外称聋哑学校。此校开上海聋哑教育之先河。后来,土山湾孤儿院聋哑孤儿亦来受教,并对社会招生,收取学费,1952年停办。

图3 大毛头间的孤女们

小班以上的孤女一日三餐,早晚是粥,中午是饭。用餐时,分坐在长条桌两边,4人一组,合吃一菜一汤。长条桌上有饭桶,可自由添饭,菜以自种蔬菜为主,常吃徐汇女中和启明女中学生的剩菜。大病初愈的孤女可享用拯亡会修女们吃的、鲜美的面包汤。育婴堂自设牛奶棚。这在上海育婴堂中是首创,在全国也很罕见。圣母院还聘人养猪、鸡、鸭、兔、鸽子,种菜,能自给自足。1943年,因战时困难,婴儿改喝粥汤和奶粉,2~3岁儿童吃掺了蔬菜汤的粥,4~5岁以上吃的粥饭以籼米、碎米、珍珠米、山竽等合煮而成,普遍营养不足,长得矮小。婴儿有吊艇式小铜床,中班以上每人有一张铁架子床,上挂珠罗纱小蚊帐,有席子、毛巾被、毯子、棉被等卧具。堂中有小汽车、脚踏车、木马、滑梯、跷跷板、康乐球、乒乓球、排球等玩具。医疗力量日常主要靠修女的医药知识和经验;有医师定期到堂进行义务诊疗,但很少配药。1933年广慈医院设小儿科后,重病、急病患者送院治疗。每天早晨,耶稣会派神父到教堂做弥撒,修女、徐汇女中学生、孤女在堂中不同区域望弥撒。她们从小接受严格的宗教教育,经文娴熟,信仰虔诚。7足岁开始“办神功”,初领圣体。哑女告解时,事先将忏悔内容写在纸上,交给神父。

育婴堂本不向中国政府立案。1944年,因申请经济补助,向汪伪政府上海特别市社会福利局立案,1946年,再向国民政府上海市社会局立案。育婴堂有董事会,由上海天主教界实业家和教会领导人组成,议决一切行政兴革事宜,交拯亡会修女执行。婴孩养育由修女负责,由保育生或小班、大班孤女操持。拯亡会逐月向教会呈送工作报告。拯亡会1856年创建于法国,1867年到上海,逐渐成为上海最重要的女修会。1950年有修女176人,其中中国籍约100人。会中通用语言是法语。在欧洲,拯亡会修女大多是寡妇,但在上海,大多是家境富裕的女青年。中国人要当修女,必须在学成之后,自筹毕生衣食之“资”入会。1930年代,此“资”标准是3000元大洋;也有人带土地、房产入会。入会后,逢自己发大愿、院长姆姆生日等纪念日,家属还要送礼到会中。不少家属所送礼品是成卡车的水果、食品或用物。

成年孤女的主要出路是出嫁。她们品性良好、老实单纯、有一定的文化知识和谋生手艺,很容易嫁出去。圣母院为她们掌握的择偶标准是天主教徒、有一门手艺。求婚者需有正式介绍人,“本堂在调查其实情后,告知孤女,使孤女与求婚者会面,自己决定。”双方在圣母院“头门上”相亲。男方看中后要付给圣母院聘金;聘金约合几石米。事实上,家庭条件好的人不会到育婴堂娶妻,很多孤女嫁给了土山湾的成年孤儿。婚后租住教会在汇南街建的“五埭头”草房。婚后,男的仍在土山湾工场工作,女的仍到圣母院工场间做工,大多生活贫苦。生了孩子,往往仍送到堂里当“孤儿”。圣母院孤女和土山湾孤儿俗称均为“堂囝”。有的人祖孙三代都是堂囝。

二、婴儿死亡率到底有多高?

拯亡会对婴儿死亡率问题高度敏感。1944年前,因不向中国政府立案,也不报告死亡率。捡来的婴儿当然没人查询其生死;家长送来的婴儿,必须签字画押,承诺不再来看孩子,更不能领回。立案后,只报告经费情况,仍不报告死亡率。1949年,烧掉了历年婴儿名册,毁掉了记载死亡率的直接书证。据说,当时把名册放在炮仗炉子里烧了4天4夜。经笔者努力查找、爬梳,才从档案、文献的缝隙中找到了当年教会的零星记载。

1856年后,上海天主教由法国耶稣会掌控。1928年,奉教皇之令,教徒组织教会进行恢复活动;同年,由该会出面,邀请美国加利福尼亚省耶稣会来上海。美国势力开始渗入上海。二次大战以后,美国势力直线上升。对美国人,法国人无奈而排斥;对法国人,美国人既斗争又拉拢。所以,在上海天主教会内,一度形成两种相对独立的势力。1947年,由美国人主导,设立了全国性教务领导和协调机构——天主教中华全国教务协进委员会,另辟岳阳路197号为会址。该会下辖机构中有华明新闻社,办了一份用钢板刻写、油印的报纸《华明新闻社》。1949年5月25日,该报登载了一篇《战时孤雏,九死一生处获归宿》的文章,报道圣母院等教会慈善机构战时如何收养孤儿。文章不知深浅地记载:1867~1949年,育婴堂收婴儿约9万人。笔者猜测,此文未经法国人审查。

上海档案馆保存了一份《圣母院育婴堂申请补助表》。此表以圣母院院长、拯亡会法国籍修女步戴贤的名义在1946年7月16日填写。该表“业务概况”栏中,用半行行距的空间,用小字记载:“自创设迄今,成年送入社会者凡四千余人。”

根据这两个数字,我们可以进行计算了:1867~1949年,年均收养儿童约1084人。按此标准减去3年所收儿童3252人,至1946年收养86747人。成年的孤女以4500人计。从创办到1946年,平均成活率为5.19%。

三、婴儿死亡率为什么这么高?

拯亡会办育婴事业的宗旨所致。天主教认为:人有肉身和灵魂。人死后,灵魂不死。如有大罪,灵魂下地狱受永苦;如无大罪,有小罪,灵魂下炼狱受暂苦,等受苦炼净后再上天堂。又认为:活着的教徒为在炼狱中受暂苦的亡者的灵魂做祈祷或其他善功,可以帮其早升天堂。拯亡会的创立宗旨就是拯救炼狱中受苦的亡灵。为了实践这一宗旨,他们举办各种慈善事业,包括育婴。因此,她们对婴儿灵魂的关心远远超过对其生命的关心。新收来的婴儿,先放在圣母院教堂内西北角的一张长条桌上,等待神父来付洗。付洗后才能抱入育婴堂。不少人付洗后即死亡。拯亡会认为她们原罪赦了,本罪不会犯,灵魂洁净,可以直接上天堂,是“窃取了天国”的小天神。或者说,她们帮助婴儿直升了天堂。因此,根本不考虑抚养能力,广为收养。事实上,在育婴堂成年的孤女往往是3~4岁才入堂的儿童。

婴儿来源和体质原因所致。婴儿基本是弃婴。不少婴儿被送到育婴堂门外,由育婴堂捡进;流浪汉也从路边和垃圾筒捡送婴儿,以得育婴堂奖励;育婴堂还在虹口圣家院施诊所,在洋泾浜圣母院附近和嘉定县南翔镇等处设立收养点,收到婴儿后,长途跋涉,挑送到徐家汇。几经周转,初生儿大多已奄奄一息。另外,弃婴绝大多数先天不足、营养不良,很多患有疾病或残疾,较难成活。

保育力量不足所致。那个年代还没有青霉素等抗生素,药品奇缺,加之医疗条件极其简陋,一有传染病,会死一批人。1946年,育婴堂儿童出痧子,一下子死了60多人。教会为节约成本,保育生往往是那些难以出嫁、或有残疾的成年孤女,任保育生的大班孤女往往不太灵巧,学不会刺绣等技术含量比较高的工作。解放初,救济总会上海分会工作组看到的保育生状况是:文化不高,缺乏必要的医疗保健知识与责任心,绝大多数离工作要求很远,厌恶儿童工作,对孩子粗暴,甚至残酷,情绪不稳定,经常在生活、工作中造成大小事故,打小孩,偷菜吃,骂人,吵架,有的连自己的生活也需要别人照顾。

四、为什么育婴堂能与上海社会相安无事?

19世纪下半叶,中国教案此起彼伏,震惊朝野。重要起因是育婴堂的婴儿只进不出,传言被挖眼剖心,用作药材。圣母院育婴堂办得早、影响大、死亡率高,又不立案,却能与上海社会相安无事,上海天主教也没有能载入中国教案史的大教案。为什么会出现这一奇特的现象?

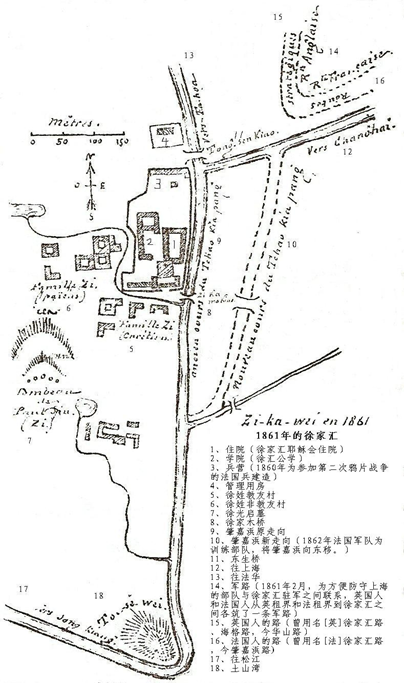

第一,上海的外国势力特别强势。上海是通商五口之一,是外国势力着力经营之地。法国在沪外交官知道“教会正是法国在华势力的最好的支持”。因此,全方位支持天主教会。他们为教会争传教权。1844年,法国公使刺萼尼一到澳门就收到在上海的罗伯济主教一份冗长的备忘录,提醒他为教会谋取传教权。随后签订的中法《黄浦条约》第22条就规定了他们可以在通商五口造教堂。他们动用政治、军事力量保护教会。仔细考察长江流域教案,可以发现一条规律:外国军舰所到之处,教案马上平息。他们还千方百计为教会争取经济利益。1862年,驻扎在徐家汇的法军乘着第二次鸦片战争新胜的余威,得到上海道台的“允准”,以训练部队为由,把肇嘉浜河床向东移了几十米。事后,空地留给了教会(见图4)。1877年,经法国公使和上海领事多次斡旋,宁国府教案得到33356两白银的赔偿。教会用这些款项,在法租界廉价、滚动式经营房地产,随着租界的繁荣,逐渐升值,1951年8月,上海教区及各修会在沪有地产3191亩、房屋7518幢,租金收入约100亿元(旧币),是教会主要收入。

图4 1862年法国军队为训练将肇嘉浜向东移几十米,让出来的河床舍给了教会

第二,上海受条约特殊“保护”,地方政府只能宽容对待。战场的屡败使清政府不惜牺牲局部利益,在宗教问题上迁就外国势力,只求不激成事端,危及政权。上海地方政府和教会的关系不再是中国、更不是上海的内政问题,而是受不平等条约制约的外交问题。上海的一些具体问题也因牵涉或可能牵涉“外交”而非地方官所能裁定,他们在处理民教纠纷时无不对“民”防范在先、果断弹压,对“教”小心保护、格外宽容。1870年4月,5万多名秀才集聚南京会考。僧格林沁的养子、天津镇总兵陈国瑞到南京策动反教,散发小册子谴责天主教堂偷拐、采割小孩。6月11日,两江总督马新贻派人到天主教堂调查、撇清后,果断处置。陈国瑞逃到天津,10天后发生天津教案。也就是说,如果没有马新贻,发生的可能不是天津教案,而是南京教案。马新贻与天主教会有特殊关系:上海小刀会战役中,他受了重伤,由天主教董家渡医院治愈。甚至传说他病重时受过洗。天津教案发生后,风声延及上海,民情鼎沸。而这时长江里正好没有法国军舰。教会和法租界马上采取防范措施,修女避至租界,武装了志愿军。同时,通过法国领事照会上海道台,要求弹压。江苏巡抚接报,马上出告示威吓百姓,臬台派代表赴上海,会同上海道台弹压绥辑。臬台代表亲赴主教座堂安慰传教士,派中国军队保护董家渡和徐家汇教堂。2个月后,风潮始息。1875年后,松江的邱家湾(今松江区方塔北路10号)、南钱(今闵行区莘庄镇秀文路485弄50号)等地发生过多起小教案,地方官都竭力弹压,对士绅的惩处越来越重,赔偿以教会满意为限。

第三,上海教会软硬两手的应对策略很见成效。在沪传教士尽量与地方官和社会各界保持友好关系。19世纪末,徐家汇甚至派一位神父专门负责接待参观者。他们在寻求地方官保护时姿态极低、口气委婉:请求总督在情况需要时对他们“施以恩情”。刘坤一到沪后,他们即派在道台衙门任职的徐汇公学毕业生先去打探,看总督是否肯接见。刘坤一参观董家渡教堂那天,正值星期天,教会尊重中国习俗,按其所定时间,提前举行弥撒,遣散了女教徒;在他必经要道上铺地毯、挂彩,以示隆重;将堂内供着的圣体临时转移到别处,既保证圣体的神圣性,也避免刘坤一的尴尬。

但教会在传教权、包括育婴堂管理权之争中却非常强硬。1889年,清朝政府根据张之洞所上稽查育婴堂奏折颁发上谕。上谕主要针对江南代牧区的育婴堂,要求将育婴堂交给地方官掌控,包括任命管理人员、决定重要事项、通过婴儿名册审查出入情况。如果中国是一个拥有完全主权的国家,上谕是皇帝颁发的政令,是对国家重要事务的最后决策和终极处置,必须执行。但是,1891~1893年间,总理衙门、两江总督、江苏和上海地方官想方设法落实这一上谕而不成:他们数次颁布通告,要教会编制清册向地方官报告教会所办事业,每年接受地方官4次视察,江南代牧区主教倪怀纶通过外交途径数次提出抗议,总理衙门不得不一次次中止上谕的执行。总理衙门通过外交途径,一次次与法国政府、法国驻华公使、各国驻沪总领事、法国驻沪领事打交道,希望得到他们的批准,命令教会执行。“各国使臣均以为不便,迄未允行。”上海道台4次派员到徐家汇催迫倪怀纶执行,倪始终坚持:“育婴堂对以礼来参观的人常是敞开着的,但育婴堂的行政管理决不能交给官府手中。”

育婴堂和上海天主教会在法国势力庇护下,坚持不接受中国政府的管理,挑战中国主权,是列强欺侮中国的典型案例,是教会依仗列强在半殖民地中国生存状态的生动写照。但是,在战乱频仍、社会救济力量极为薄弱的近、现代中国,育婴堂确实使4000多人获得了生命。直到今天,老孤女们对育婴堂仍然充满了感激。育婴堂使上海的聋哑人改变了生存状态,提高了生活质量。教会办慈善事业的精神和经验被社会仿效,促进了上海育婴事业的发展。大多数中、外拯亡会修女本着良知和爱心,为育婴堂奉献了全部的感情和毕生的精力。

(作者系上海社会科学院宗教研究所特约研究员)

技术支持:上海江帆网络科技